2009年06月30日

キミは人間と暮らせるか~『転校生』まとめ~

なんか最近ブログが長大化していて、書いていても大変である。

ということは、読んでいる人にはもっと大変なんだろうなあ。

、、、、、お互いにムリだけはやめましょうね。

さて、ちょっと前のブログで

「スノド『転校生』企画緊急リポート(?)」

「プラスマイマスゼロの跳躍(『転校生』について)」

をアップした。

ここには、清水のオルタネイティヴスペース「スノドカフェ」で行われたイベントについてのリポートや感想を書いた。

繰り返しになるが、また、かいつまんで流れを説明しておこう。

3月に清水のオルタネイティヴスペース「スノドカフェ」で、演劇『転校生』についての感想会が行われた。

これがあまりにも盛り上がりすぎてしまい、収まらず。

ついにこの6月、出演した「女子高生」たちと、演出の飴屋法水(あめや・のりみず)さんをスノドに迎えてのイベントにまで発展してしまった、というお話。

飴屋さんの活動範囲は、演劇はもとより、ノイズ・ミュージック、映画、執筆、そしてなんと『動物堂』という「珍獣店」の経営など、、、、、、

一言で言うと、何をやっているのか全然わからない人。

こういう方なので、「演劇『転校生』の演出について聞く」というテーマがあって、本当によかったと思う。

普通に聞いていたら、絶対に収拾がつかない状態になっていた。

とはいえ、ご本人の中では、同じ事を言っているだけ、アウトプットの形を変えているだけという思いもあるらしい。

ということで、早速、図書館で、著書『キミは動物(ケダモノ)と暮らせるか』を借りて読んでみた。

(文庫の方は、「動物」⇒「珍獣」とタイトルが変わってますね。私が読んだのは単行本の方。)

いやあ、面白いですよ、これ。

飴屋さんは、動物を売り買いするのは、それ以外の売り買いとは決定的に違うものだという。

なぜなら、人は食べ物を買うときは食べようと思っているし、本を買うときは読もうと思っている。だから、食べられなければ不良品だし、読めなければ不良品だ。

そういう、「機能」をもった「道具」を買うわけである。

でも、動物を売り買いするということは、「可能性を売り買いする」こと。

かならずこうなるという保障はないし、買ってすぐに死んでしまうことすらある。

どっちがか死ぬまでは人とペットの共同生活が続くことになる。

つまり、飴屋さんは、どうなるかわかったこっちゃない、という状況を、全面肯定するのが楽しいから動物を売る、というのだ。

なるほど。

出演の高校生たちが、今でも飴屋さんを慕っている事に心を打たれた。

そんな関係が続けられるのは、飴屋さんが彼女達を「セリフを語る道具」としてではなく、「どうなるかわかったこっちゃない偶然性をもったヒト」として見ていたから、なのではないだろうか。

『転校生』で、舞台経験のない高校生達と、初めての平田オリザ台本を作品に仕上げようという決心も、「わかったこっちゃない」事態と出会うことの喜びだったのか、と思えば納得がいく。

ぎりぎりまで考え詰めて、追い詰められて、そんな中で一つ一つ答えが見えてくる、とか。

逆に、なにげない思いつきが、プロジェクトが進んでいるうちにものすごく重要なことだということに気がつく、とか。

お話を聞いていて面白かったのは、「ただの思いつきが、凄く重要な要素になっていく」という時。

例えば、エンディングのジャンプのシーンは、そもそも高校生のオーディションでみんなにやってもらったことなのだという。

前に書いた『自殺サークル』のことが頭にあって、何度も何度も飛んでもらった、というのだが。

そんな「偶然を呼び込む力」と、演出をすすめるうちにこれこそが演出の芯なんだと「気付く力」。

その時は、「才能のある人はすごいなあ」だったのだが、よく考えてみると、当然それだけではない。

自分のなかに、ある種の「ひっかかり」を感じたら、それを忘れずに、様々なチャンスで形にすることを試みる。

それを日々繰り返す中から、後でみると、「偶然を呼び込む力」としか言いようのない磁場が生まれてくる。

でも、それ自体は実は偶然ではない。

「運命は必然という偶然でできてる」(Yuki, "Joy")

飴屋さん、面白いなあ。

そうそう、冒頭に出てきた『キミは動物(珍獣)と暮らせるか』を読んでいたときに、これって究極の子育て本だなあ、と思った。

うちにいるでかい哺乳類は、トイレのしつけは終わったけど、みんな巣作りして困る。

散らかるんだよね。

でも、飴屋さんによると、「上手に無視できる人の方が動物は安心する」のだそうだ。

よしっ。

↑

何が「よしっ」だ?

ということは、読んでいる人にはもっと大変なんだろうなあ。

、、、、、お互いにムリだけはやめましょうね。

さて、ちょっと前のブログで

「スノド『転校生』企画緊急リポート(?)」

「プラスマイマスゼロの跳躍(『転校生』について)」

をアップした。

ここには、清水のオルタネイティヴスペース「スノドカフェ」で行われたイベントについてのリポートや感想を書いた。

繰り返しになるが、また、かいつまんで流れを説明しておこう。

3月に清水のオルタネイティヴスペース「スノドカフェ」で、演劇『転校生』についての感想会が行われた。

これがあまりにも盛り上がりすぎてしまい、収まらず。

ついにこの6月、出演した「女子高生」たちと、演出の飴屋法水(あめや・のりみず)さんをスノドに迎えてのイベントにまで発展してしまった、というお話。

飴屋さんの活動範囲は、演劇はもとより、ノイズ・ミュージック、映画、執筆、そしてなんと『動物堂』という「珍獣店」の経営など、、、、、、

一言で言うと、何をやっているのか全然わからない人。

こういう方なので、「演劇『転校生』の演出について聞く」というテーマがあって、本当によかったと思う。

普通に聞いていたら、絶対に収拾がつかない状態になっていた。

とはいえ、ご本人の中では、同じ事を言っているだけ、アウトプットの形を変えているだけという思いもあるらしい。

ということで、早速、図書館で、著書『キミは動物(ケダモノ)と暮らせるか』を借りて読んでみた。

(文庫の方は、「動物」⇒「珍獣」とタイトルが変わってますね。私が読んだのは単行本の方。)

いやあ、面白いですよ、これ。

飴屋さんは、動物を売り買いするのは、それ以外の売り買いとは決定的に違うものだという。

なぜなら、人は食べ物を買うときは食べようと思っているし、本を買うときは読もうと思っている。だから、食べられなければ不良品だし、読めなければ不良品だ。

そういう、「機能」をもった「道具」を買うわけである。

でも、動物を売り買いするということは、「可能性を売り買いする」こと。

かならずこうなるという保障はないし、買ってすぐに死んでしまうことすらある。

どっちがか死ぬまでは人とペットの共同生活が続くことになる。

つまり、飴屋さんは、どうなるかわかったこっちゃない、という状況を、全面肯定するのが楽しいから動物を売る、というのだ。

なるほど。

出演の高校生たちが、今でも飴屋さんを慕っている事に心を打たれた。

そんな関係が続けられるのは、飴屋さんが彼女達を「セリフを語る道具」としてではなく、「どうなるかわかったこっちゃない偶然性をもったヒト」として見ていたから、なのではないだろうか。

『転校生』で、舞台経験のない高校生達と、初めての平田オリザ台本を作品に仕上げようという決心も、「わかったこっちゃない」事態と出会うことの喜びだったのか、と思えば納得がいく。

ぎりぎりまで考え詰めて、追い詰められて、そんな中で一つ一つ答えが見えてくる、とか。

逆に、なにげない思いつきが、プロジェクトが進んでいるうちにものすごく重要なことだということに気がつく、とか。

お話を聞いていて面白かったのは、「ただの思いつきが、凄く重要な要素になっていく」という時。

例えば、エンディングのジャンプのシーンは、そもそも高校生のオーディションでみんなにやってもらったことなのだという。

前に書いた『自殺サークル』のことが頭にあって、何度も何度も飛んでもらった、というのだが。

そんな「偶然を呼び込む力」と、演出をすすめるうちにこれこそが演出の芯なんだと「気付く力」。

その時は、「才能のある人はすごいなあ」だったのだが、よく考えてみると、当然それだけではない。

自分のなかに、ある種の「ひっかかり」を感じたら、それを忘れずに、様々なチャンスで形にすることを試みる。

それを日々繰り返す中から、後でみると、「偶然を呼び込む力」としか言いようのない磁場が生まれてくる。

でも、それ自体は実は偶然ではない。

「運命は必然という偶然でできてる」(Yuki, "Joy")

飴屋さん、面白いなあ。

そうそう、冒頭に出てきた『キミは動物(珍獣)と暮らせるか』を読んでいたときに、これって究極の子育て本だなあ、と思った。

うちにいるでかい哺乳類は、トイレのしつけは終わったけど、みんな巣作りして困る。

散らかるんだよね。

でも、飴屋さんによると、「上手に無視できる人の方が動物は安心する」のだそうだ。

よしっ。

↑

何が「よしっ」だ?

2009年06月29日

質問攻めの日

先日、「もらっちゃ王」(4歳男子、NHK教育テレビ『わたしのきもち』に登場する「もらっちゃ王」に激似)と、床屋に行った。

そのお店の入り口に盛り塩がしてあって、もらっちゃ王は、気付かずに蹴っとばした(お約束だなあ。)。

あわてて塩を拾い集めていたら、

もらっちゃ王「これってなに?」

ああ、盛り塩っていうんだよ。悪いものがこないようにするおまじない。

もらっちゃ王「ふーん、鬼とか?」

うーん、よくわかんないけど、鬼も来なくなるかもね。

もらっちゃ王「知ってる知ってる。鬼が、コーヒーに入れる白いの(砂糖のこと?)と間違えて食べるんだよ。そうすると、鬼が縮んじゃうんだよね」

・・・・・いや、鬼ってナメクジじゃないからさあ。。。。。。。。

なんだか知らないが、何らかの脳内誤変換が行われているのだろうか。

そして、もらっちゃ王を自転車のうしろに乗せての帰り道。

川沿いを走っていると、どうやら川に落ちるのが恐くなったらしい。

もらっちゃ王「川に落ちても平気だよね。」

服が濡れちゃうからおとうさんは嫌だなあ。

もらちゃ王「じゃあ、裸で落ちればいいよ」

裸で?でも、パンツぐらいは履いて落ちないと恥ずかしいよ。

もらっちゃ王「パンツで川におちたら、「こじまよしお」みたいだよね。。。。。。

ねえ、こじまよしおって、ズボンの下にパンツはいているんだよ。」

え、もらっちゃ王と同じじゃん。もらっちゃ王も、ズボンの下にパンツはいてるでしょ。

もらっちゃ王「、、、、、、。

でも、こじまよしおはシャツの下にこれ(下着)着てないもん、ぜんっぜんっちがうよ。」

こじまよしおに憧れているのか、一緒にされたくないのか。

幼稚園児のプライドも、複雑である。

そして、別の日。

我が家の殿(中学生女子)が、ニュースを見ていて、ひとこと。

殿「ねえ、なんで時効ってあるの?」

急に難しい事を聞くね。たぶん、コストの問題じゃないの。

殿「、、、、、、、、?コストってどういうこと?」

犯人を調べ続けるのにかかるお金がもったいないっていうことだよ。

殿「えっ?えっ?それって、ダメでしょ。ちゃんと捜査しようよ」

いやあ、オトナの理屈だからねえ。お父さんもべつにそれでいいとは思ってないけど。

殿、納得いかなかったらしく、ネットを調べていた。

そうしたら、時効がある理由には他にいくつもあるらしい。

半分ぐらいは納得したようだが、お金がかかるという学説はやっぱりあって、殿はその説にはあいかわらず納得できないといっていた。

そうそう。何でも自分で調べなさい。

んで、お父さんに難しい事を聞くのはやめなさい。

そのお店の入り口に盛り塩がしてあって、もらっちゃ王は、気付かずに蹴っとばした(お約束だなあ。)。

あわてて塩を拾い集めていたら、

もらっちゃ王「これってなに?」

ああ、盛り塩っていうんだよ。悪いものがこないようにするおまじない。

もらっちゃ王「ふーん、鬼とか?」

うーん、よくわかんないけど、鬼も来なくなるかもね。

もらっちゃ王「知ってる知ってる。鬼が、コーヒーに入れる白いの(砂糖のこと?)と間違えて食べるんだよ。そうすると、鬼が縮んじゃうんだよね」

・・・・・いや、鬼ってナメクジじゃないからさあ。。。。。。。。

なんだか知らないが、何らかの脳内誤変換が行われているのだろうか。

そして、もらっちゃ王を自転車のうしろに乗せての帰り道。

川沿いを走っていると、どうやら川に落ちるのが恐くなったらしい。

もらっちゃ王「川に落ちても平気だよね。」

服が濡れちゃうからおとうさんは嫌だなあ。

もらちゃ王「じゃあ、裸で落ちればいいよ」

裸で?でも、パンツぐらいは履いて落ちないと恥ずかしいよ。

もらっちゃ王「パンツで川におちたら、「こじまよしお」みたいだよね。。。。。。

ねえ、こじまよしおって、ズボンの下にパンツはいているんだよ。」

え、もらっちゃ王と同じじゃん。もらっちゃ王も、ズボンの下にパンツはいてるでしょ。

もらっちゃ王「、、、、、、。

でも、こじまよしおはシャツの下にこれ(下着)着てないもん、ぜんっぜんっちがうよ。」

こじまよしおに憧れているのか、一緒にされたくないのか。

幼稚園児のプライドも、複雑である。

そして、別の日。

我が家の殿(中学生女子)が、ニュースを見ていて、ひとこと。

殿「ねえ、なんで時効ってあるの?」

急に難しい事を聞くね。たぶん、コストの問題じゃないの。

殿「、、、、、、、、?コストってどういうこと?」

犯人を調べ続けるのにかかるお金がもったいないっていうことだよ。

殿「えっ?えっ?それって、ダメでしょ。ちゃんと捜査しようよ」

いやあ、オトナの理屈だからねえ。お父さんもべつにそれでいいとは思ってないけど。

殿、納得いかなかったらしく、ネットを調べていた。

そうしたら、時効がある理由には他にいくつもあるらしい。

半分ぐらいは納得したようだが、お金がかかるという学説はやっぱりあって、殿はその説にはあいかわらず納得できないといっていた。

そうそう。何でも自分で調べなさい。

んで、お父さんに難しい事を聞くのはやめなさい。

2009年06月29日

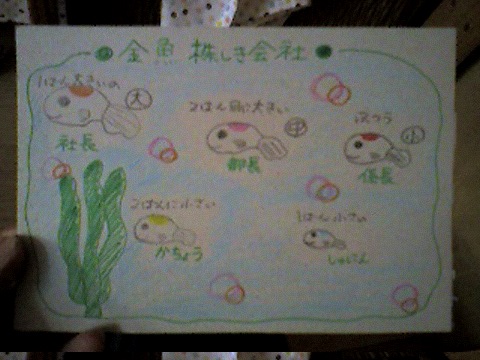

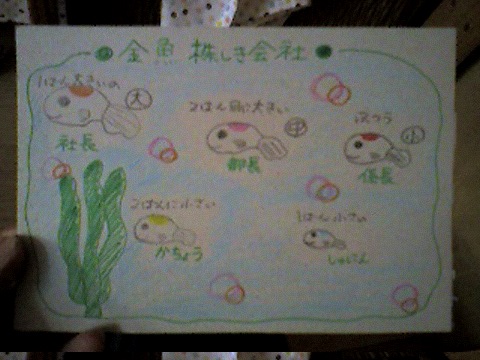

金魚 株しき会社

ばたばたと忙しかった今回の帰省。

楽しみにしていた上の姪とは、ちょうど修学旅行ですれ違ってしまった。

彼女の家にあったのが、「出雲なんきん」。

この写真ではわからないと思うので、出雲で金魚をそだてているらしい中学生のHPへのリンクをおいておく。

おなかの部分が膨らんだ、とても変わった形をしている。

日本にはらんちゅうとか、バランスの変な金魚を愛でる習慣があるけど、まさか自分のふるさとでこんな生き物が愛好されているとは、全く灯台下暗しだった。

「いづもなんきん」は、天然記念物の金魚らしい。

彼女の絵を、金魚の水槽のそばで発見。

金魚の株式会社にも、社長がいて、部長、係長、課長と。

しかし、金魚の「しゅにん」って……。

「いづもなんきん」の人生もなかなかに大変そうである。

楽しみにしていた上の姪とは、ちょうど修学旅行ですれ違ってしまった。

彼女の家にあったのが、「出雲なんきん」。

この写真ではわからないと思うので、出雲で金魚をそだてているらしい中学生のHPへのリンクをおいておく。

おなかの部分が膨らんだ、とても変わった形をしている。

日本にはらんちゅうとか、バランスの変な金魚を愛でる習慣があるけど、まさか自分のふるさとでこんな生き物が愛好されているとは、全く灯台下暗しだった。

「いづもなんきん」は、天然記念物の金魚らしい。

彼女の絵を、金魚の水槽のそばで発見。

金魚の株式会社にも、社長がいて、部長、係長、課長と。

しかし、金魚の「しゅにん」って……。

「いづもなんきん」の人生もなかなかに大変そうである。

2009年06月28日

避難用すべり台。

しぞーか散歩で発見した、ナゾの滑り台。

建物の2階から外へピュー、っと降りられるようになっている。

何かよっぽど危険なモノを扱う仕事なのか、それとも消防士さんの詰め所なのか?

・・・・・・・・もちろんそんなはずはなくて、幼稚園なのでした。

本当に避難の時には使うのかな??

建物の2階から外へピュー、っと降りられるようになっている。

何かよっぽど危険なモノを扱う仕事なのか、それとも消防士さんの詰め所なのか?

・・・・・・・・もちろんそんなはずはなくて、幼稚園なのでした。

本当に避難の時には使うのかな??

2009年06月28日

ありがとう

今までずーっと故障もなしに働いてくれてきたvodafoneの703SHくんを隠居させました。あ、iPhoneの電話帳の移行が終わるまではしばらく一緒にいますが。

----

使い始めて何年になるんだろう?

転勤から逆算して、、、、少なくとも3年、多分4年以上。我ながら物持ちが良いことである。ほとんど傷もない。

アニメの『時をかける少女』にこの携帯の色違いが出てきて驚いたことがあったなあ。

とにかく長い間お疲れさまでした。

タグ :vodafone

2009年06月27日

2009年06月26日

違う場所ごっこ

実家に帰って2泊した。

そうしたら、子供のころ、眠れない時によくやっていた遊びを思い出した。

布団の中に入って、仰向けになって目を閉じる。そして、今いるのはここじゃない別の場所だと想像する。

例えば小学生の頃に合宿した少年自然の家とか、田んぼの真ん中にあった親戚の家とか……。どこでもいい、本当に泊まったことがある場所を、なるだけリアルに思い描く。

例えば、大好きなおじいちゃんとおばあちゃんがいた親戚の家。実際、夏休みとかにはよく泊まっていた。

足元の1メートル先には中程にガラスが入った障子戸があって、枕元には仏壇があって、仏壇の隣には床の間。天井のあの辺りには電灯があり、紐がこの辺まで垂れている。

こうして考えているうちに、体の周りに空間が現れてくる。絶対に身体は動かさない。そうしてじっとしているうちに、ふわふわした気分になって、やがて眠ってしまう。

それでも眠れない時には、そこから今本当にいる場所に急に帰ってきたことを想像する。また別な場所へ飛んで……と、身体は動かさないのにいろんなところへ行けるのが楽しかった。

眠れない時の遊びには、もう一つ、頭の中で12345と数えながら、同時に54321と数える、というのもあった。

1と5を同時に、次は2と4を同時に、次は33を、42を、51を、そしてまた15…と続く。

うまく説明するのは難しいけれども、頭の中で二つの声を同時に出すわけだ。

これは頭が疲れるし、余分なことが考えられないくらい集中するので、すごくよく眠れる。

……実は眠れない時は今でも時々やっているのだった。

そうしたら、子供のころ、眠れない時によくやっていた遊びを思い出した。

布団の中に入って、仰向けになって目を閉じる。そして、今いるのはここじゃない別の場所だと想像する。

例えば小学生の頃に合宿した少年自然の家とか、田んぼの真ん中にあった親戚の家とか……。どこでもいい、本当に泊まったことがある場所を、なるだけリアルに思い描く。

例えば、大好きなおじいちゃんとおばあちゃんがいた親戚の家。実際、夏休みとかにはよく泊まっていた。

足元の1メートル先には中程にガラスが入った障子戸があって、枕元には仏壇があって、仏壇の隣には床の間。天井のあの辺りには電灯があり、紐がこの辺まで垂れている。

こうして考えているうちに、体の周りに空間が現れてくる。絶対に身体は動かさない。そうしてじっとしているうちに、ふわふわした気分になって、やがて眠ってしまう。

それでも眠れない時には、そこから今本当にいる場所に急に帰ってきたことを想像する。また別な場所へ飛んで……と、身体は動かさないのにいろんなところへ行けるのが楽しかった。

眠れない時の遊びには、もう一つ、頭の中で12345と数えながら、同時に54321と数える、というのもあった。

1と5を同時に、次は2と4を同時に、次は33を、42を、51を、そしてまた15…と続く。

うまく説明するのは難しいけれども、頭の中で二つの声を同時に出すわけだ。

これは頭が疲れるし、余分なことが考えられないくらい集中するので、すごくよく眠れる。

……実は眠れない時は今でも時々やっているのだった。

2009年06月25日

天井の顔

実家の天井。

子供の頃から、寝て天井を見るたび、顔があるなあ、と思っていた。

今見るとちょっと怖いが、昔は全然そんなことを思わなかった。

妹にこの顔の話をしたら、気がついていなくてびっくりしていた。

タグ :殿姫もらっちゃ王

2009年06月24日

2009年06月23日

フライターグ展

またまたCCCネタ。

カバンのフライターグ展、やってます。

フライターグというのは、先日も書いちゃったけど、トラックのホロ、自転車のチューブ、シートベルト、エアクッションなどの廃材を利用して作ったカバン。

つまり、いずれも「交通」で使われているものの廃物利用というわけ。

これら、ヨーロッパの町をずーっと旅してきたモノたちが、新たな旅の道具として生まれ変わる、というのがコンセプトだ。

そう思うと結構、ドラマがあるというかロマンチックというか。

というわけで行ってみました。

入り口にはお約束で、トラックのホロがそのまま置かれている。

このエントランスを入ると、、、 続きを読む

カバンのフライターグ展、やってます。

フライターグというのは、先日も書いちゃったけど、トラックのホロ、自転車のチューブ、シートベルト、エアクッションなどの廃材を利用して作ったカバン。

つまり、いずれも「交通」で使われているものの廃物利用というわけ。

これら、ヨーロッパの町をずーっと旅してきたモノたちが、新たな旅の道具として生まれ変わる、というのがコンセプトだ。

そう思うと結構、ドラマがあるというかロマンチックというか。

というわけで行ってみました。

入り口にはお約束で、トラックのホロがそのまま置かれている。

このエントランスを入ると、、、 続きを読む

2009年06月22日

ターンテーブルでジャズ。

小学校の頃、家に古いレコードプレイヤーがあった。

レコードはというと、片面ジャズ、片面室内楽みたいな変なLPとか、「およげたいやきくん」のシングルとか……まあろくなコレクションはなかったけど、それでも盤をプレイヤーに載せるのが好きだった。

盤面に触らないように、レコードの端と真ん中を持って、そっとスリーブから取り出す時の緊張感とか、針を置いたときの「プチ」っていう音とか、音楽が鳴り始めるまでの一瞬の間とか。

VILLA D'EST QUISINE。

このお店、BGMは常にレコード。かかるのはジャズ(ハードバップ周辺)。

マスター一人のお店なので、調理、給仕、接客などなどをやりつつ、20分ごとにレコードを選んだりひっくり返したり、、、、、。

なのに、せかせかやっている感じはなくて、常にゆるい空気が流れている。

料理は、イタリアンや、和や、中華や、、、、基本的に食材の味をきちんと楽しむという線は守りつつ、いろんな遊びが仕掛けられている。

温野菜の酒盗ソースとかね。

だって、酒盗って、カツオの塩辛ですよ。

でも、クリーム仕立てで本当に美味しいんだ、これが。

蓮根の歯ごたえとか、さやつき豆の青さとかが、くっきりわかって楽しい。

マスターもブログをやっていて、料理が写真付きでたくさん紹介されているので、ぜひ見てください。

絶対行きたくなってしまうと思う。

この日は、鮎の風干しに、金沢のお酒「黒帯」を頂いた。

このお店、表記がいろいろ可能なせいか、なかなかネットで検索しにくい。

お店のブログを見ると、正式にはヴィラデストクイジーヌなんだけど、「ビラ」⇔「ヴィラ」、「クイジーヌ」⇔「キュイジーヌ」⇔「クジーヌ」とか、いろいろあるので難しい。

そういうのも、一種の「隠れ家」感を盛り上げてくれるのだけど。

『ヴィラデストクイジーヌ』

静岡市葵区鷹匠3-10-1

レコードはというと、片面ジャズ、片面室内楽みたいな変なLPとか、「およげたいやきくん」のシングルとか……まあろくなコレクションはなかったけど、それでも盤をプレイヤーに載せるのが好きだった。

盤面に触らないように、レコードの端と真ん中を持って、そっとスリーブから取り出す時の緊張感とか、針を置いたときの「プチ」っていう音とか、音楽が鳴り始めるまでの一瞬の間とか。

VILLA D'EST QUISINE。

このお店、BGMは常にレコード。かかるのはジャズ(ハードバップ周辺)。

マスター一人のお店なので、調理、給仕、接客などなどをやりつつ、20分ごとにレコードを選んだりひっくり返したり、、、、、。

なのに、せかせかやっている感じはなくて、常にゆるい空気が流れている。

料理は、イタリアンや、和や、中華や、、、、基本的に食材の味をきちんと楽しむという線は守りつつ、いろんな遊びが仕掛けられている。

温野菜の酒盗ソースとかね。

だって、酒盗って、カツオの塩辛ですよ。

でも、クリーム仕立てで本当に美味しいんだ、これが。

蓮根の歯ごたえとか、さやつき豆の青さとかが、くっきりわかって楽しい。

マスターもブログをやっていて、料理が写真付きでたくさん紹介されているので、ぜひ見てください。

絶対行きたくなってしまうと思う。

この日は、鮎の風干しに、金沢のお酒「黒帯」を頂いた。

このお店、表記がいろいろ可能なせいか、なかなかネットで検索しにくい。

お店のブログを見ると、正式にはヴィラデストクイジーヌなんだけど、「ビラ」⇔「ヴィラ」、「クイジーヌ」⇔「キュイジーヌ」⇔「クジーヌ」とか、いろいろあるので難しい。

そういうのも、一種の「隠れ家」感を盛り上げてくれるのだけど。

『ヴィラデストクイジーヌ』

静岡市葵区鷹匠3-10-1

2009年06月21日

オルタナイーヴ。(1)

昨日(20日)、スノドカフェのイベントに参加してきた。

この日は、

オルタナティブスペース・スノドカフェ

Knowledge walk 「アートと学びの企画」~’09初夏の特別レクチャー~

コンテンポラリーアート、ナウ!

~アートと世界の今とこれから。~

講師 ロジャー・マクドナルド(Arts Initiative Tokyo)

という内容。

まず、前半は、「現代美術の今」をインデペンデント・キュレーターのロジャーさんがトーク。

後半は、静岡の前衛美術の歴史、ということで柚木さんがトーク、という2部構成。

並行して、1FではDJイベントや食べ物販売などが行われて、ちょっとした夜店状態。

(あいあんしぇふさんはじめ、料理担当のみなさん、ごちそうさまでした。

カレー美味しかったです。あとスモーク豚も。あとジンジャエールも。あとビールも。)

という、例によって超盛りだくさんの内容。

では、まずは前半の話から。

ロジャーさんは、アートやその周辺にまつわるキーパーソン(メモできただけで25人。もっといたはず)を、約1時間の中に圧縮陳列、じゃなくて圧縮講義。

・・・・・ってことは、一人当たり2分ちょい。ふ~~~。

パラパラまんがを見るようなというか、、、、

一番近い感じはネットサーフィンかもしれない。

とにかく膨大な情報が、咀嚼する前に次から次と現れては消える。

キーワードは「幻覚的」。

そして、王道でない美術に目を向けよう、という話もあったので、たぶん「異端」もキーワードだろう。

縄文時代の遺跡で発掘されたキノコ型の土器、マンボで「あ~っ、うっ」のペレス・プラード、ジャズのサン・ラ、心理学のユングの円盤の本に、アニメ「未来少年コナン」まで、表現の中の「幻覚的なもの」について、様々なキーワードが提示されていく。

個人的には、ジャズミュージシャンの「サン・ラ」の話がツボだった。

これ、話すと絶対長くなるなあ、でもこの話は書いてみるか。

サン・ラは、自ら「土星人」と名乗り、常時10人以上のミュージシャンと自宅で共同生活をしつつ、フリージャズ(とビッグバンドジャズの間)のバンドを率いて、カルト的な支持を受けた人。

私も好きで、サン・ラのDVD「ジョイフル・ノイズ」や「スペース・イズ・ザ・プレイス」を持っている。

(買った自分の勇気を誉めたいが、関心のない人が見ると「なんじゃこりゃ」作品なので注意。)

"Space is the place"とは、「宇宙こそまさにその場所」。

自分達が生きる場所、それは宇宙しかない、ということだろう。

さて、このバンドが凄くて、全員金ぴかの衣装で客席の間を行進しながら演奏したり、あいまにサン・ラが説教を始めちゃったりする。

その説教も、「地球は間違った音楽、間違った政治で汚染されている。今こそ、私があなた達を音楽で救ってあげよう」みたいな調子で、かなりイッているもの。

サン・ラのすごいのは、それがステージだけで終わらず、メンバーとの共同生活でもそれを貫いていることだ。

海外ツアーに行ったりすると、次の会場へ行く飛行機代がないので、ホテルで、真っ白のLPジャケットにメンバーみんなでタイトルやイラストを手書きし、ライブ会場で売って稼いだとか、、、、、とにかく、濃いエピソードには事欠かない。

でも、考えてみれば、アース・ウインド&ファイアーも服なんて金ぴかだし(マイナーだけどPファンクも。彼らの"one nation under a groove"=「一国が同じグルーヴで揺れる」なんて、まさに妄想)、どっか宇宙的な要素を音楽に取り入れていたわけで、これも、「幻覚的」な表現行為、ということになる。

当時の黒人が感じていた差別的な境遇を、自分は宇宙人だ、と「仮想」することで、ひっくりかえすという意味合いが、かなりあるんだろう。

ロジャーさんは、このような「疎外されている感」が、「禅」や、「カンフー映画」への共感に結実した、なんて話もしていたなあ。

憧れとしての東洋文化。

無理矢理まとめれば、この世界に居心地の悪さを感じている人たちが、止むに止まれずする表現がアートなのだ、そして、それは見る人に幻覚的な作用を与える、ということになるのだろうか。

話を聞きながら、オルタネイティヴ+ナイーヴ=オルタナイーヴという造語が浮かんだ。

「違うようにあること」+「世慣れない」=alternaive。

世慣れない不器用さと、周りから浮いた感じ、そしてそれでも作品を作り続けること。

それがアーティストなのでは、と思ったのだった。

あらら、イベント前半の話しかできなかった。

後半も、かなり論争的な内容で、私的にはすごく盛り上がったのだった。

明日、ではないけど、とりあえず続きを書きます。

それにしても、ロジャーさんがくれたキーワード。

これからいろいろ調べなきゃいけないことが増えちゃって、楽しくて楽しくて、大変である。

最後に、蛇足ですが、ロジャーさんの講義を聞いたあと読むとすご~く腑に落ちる一冊を。

ビート運動と禅、ヒップホップと現代美術、電子音楽と現代音楽のかかわりなど、これ一冊で概観できあます。

『フォーエバー・ヤン~ミュージック・ミーム1』ヤン富田

やっぱ凄いっす、ヤン富田。

この日は、

オルタナティブスペース・スノドカフェ

Knowledge walk 「アートと学びの企画」~’09初夏の特別レクチャー~

コンテンポラリーアート、ナウ!

~アートと世界の今とこれから。~

講師 ロジャー・マクドナルド(Arts Initiative Tokyo)

という内容。

まず、前半は、「現代美術の今」をインデペンデント・キュレーターのロジャーさんがトーク。

後半は、静岡の前衛美術の歴史、ということで柚木さんがトーク、という2部構成。

並行して、1FではDJイベントや食べ物販売などが行われて、ちょっとした夜店状態。

(あいあんしぇふさんはじめ、料理担当のみなさん、ごちそうさまでした。

カレー美味しかったです。あとスモーク豚も。あとジンジャエールも。あとビールも。)

という、例によって超盛りだくさんの内容。

では、まずは前半の話から。

ロジャーさんは、アートやその周辺にまつわるキーパーソン(メモできただけで25人。もっといたはず)を、約1時間の中に圧縮陳列、じゃなくて圧縮講義。

・・・・・ってことは、一人当たり2分ちょい。ふ~~~。

パラパラまんがを見るようなというか、、、、

一番近い感じはネットサーフィンかもしれない。

とにかく膨大な情報が、咀嚼する前に次から次と現れては消える。

キーワードは「幻覚的」。

そして、王道でない美術に目を向けよう、という話もあったので、たぶん「異端」もキーワードだろう。

縄文時代の遺跡で発掘されたキノコ型の土器、マンボで「あ~っ、うっ」のペレス・プラード、ジャズのサン・ラ、心理学のユングの円盤の本に、アニメ「未来少年コナン」まで、表現の中の「幻覚的なもの」について、様々なキーワードが提示されていく。

個人的には、ジャズミュージシャンの「サン・ラ」の話がツボだった。

これ、話すと絶対長くなるなあ、でもこの話は書いてみるか。

サン・ラは、自ら「土星人」と名乗り、常時10人以上のミュージシャンと自宅で共同生活をしつつ、フリージャズ(とビッグバンドジャズの間)のバンドを率いて、カルト的な支持を受けた人。

私も好きで、サン・ラのDVD「ジョイフル・ノイズ」や「スペース・イズ・ザ・プレイス」を持っている。

(買った自分の勇気を誉めたいが、関心のない人が見ると「なんじゃこりゃ」作品なので注意。)

"Space is the place"とは、「宇宙こそまさにその場所」。

自分達が生きる場所、それは宇宙しかない、ということだろう。

さて、このバンドが凄くて、全員金ぴかの衣装で客席の間を行進しながら演奏したり、あいまにサン・ラが説教を始めちゃったりする。

その説教も、「地球は間違った音楽、間違った政治で汚染されている。今こそ、私があなた達を音楽で救ってあげよう」みたいな調子で、かなりイッているもの。

サン・ラのすごいのは、それがステージだけで終わらず、メンバーとの共同生活でもそれを貫いていることだ。

海外ツアーに行ったりすると、次の会場へ行く飛行機代がないので、ホテルで、真っ白のLPジャケットにメンバーみんなでタイトルやイラストを手書きし、ライブ会場で売って稼いだとか、、、、、とにかく、濃いエピソードには事欠かない。

でも、考えてみれば、アース・ウインド&ファイアーも服なんて金ぴかだし(マイナーだけどPファンクも。彼らの"one nation under a groove"=「一国が同じグルーヴで揺れる」なんて、まさに妄想)、どっか宇宙的な要素を音楽に取り入れていたわけで、これも、「幻覚的」な表現行為、ということになる。

当時の黒人が感じていた差別的な境遇を、自分は宇宙人だ、と「仮想」することで、ひっくりかえすという意味合いが、かなりあるんだろう。

ロジャーさんは、このような「疎外されている感」が、「禅」や、「カンフー映画」への共感に結実した、なんて話もしていたなあ。

憧れとしての東洋文化。

無理矢理まとめれば、この世界に居心地の悪さを感じている人たちが、止むに止まれずする表現がアートなのだ、そして、それは見る人に幻覚的な作用を与える、ということになるのだろうか。

話を聞きながら、オルタネイティヴ+ナイーヴ=オルタナイーヴという造語が浮かんだ。

「違うようにあること」+「世慣れない」=alternaive。

世慣れない不器用さと、周りから浮いた感じ、そしてそれでも作品を作り続けること。

それがアーティストなのでは、と思ったのだった。

あらら、イベント前半の話しかできなかった。

後半も、かなり論争的な内容で、私的にはすごく盛り上がったのだった。

明日、ではないけど、とりあえず続きを書きます。

それにしても、ロジャーさんがくれたキーワード。

これからいろいろ調べなきゃいけないことが増えちゃって、楽しくて楽しくて、大変である。

最後に、蛇足ですが、ロジャーさんの講義を聞いたあと読むとすご~く腑に落ちる一冊を。

ビート運動と禅、ヒップホップと現代美術、電子音楽と現代音楽のかかわりなど、これ一冊で概観できあます。

『フォーエバー・ヤン~ミュージック・ミーム1』ヤン富田

やっぱ凄いっす、ヤン富田。

2009年06月20日

2009年06月19日

よく集め、よく削り。

駿河区の久能街道、通称「いちご街道」。

駿河区の久能街道、通称「いちご街道」。

用水路には水が轟々と流れ込んでいた。

そんな田んぼの真向いに建つ、ロフト風のシンプルな建物。

週末、駿河区のD&DEPARTMENT STORE に行ってきた。

こちらは、昨年できた雑貨&カフェのお店。

今までもデザインに焦点を絞ったセレクトショップはいろいろあったが、ここは日用品の中のグッドデザインがテーマのよう。

亀の子だわしやAceの合皮のバッグ、60年代デザインの家具など、ヘー、というモノから、オルファの一番フツーのカッターナイフまで、様々な日用品の中でも、時代を超えて生き残ってきた素敵なデザインのものだけが並べられている。

たぶん、膨大なリサーチのあと、山ほど切り捨ててラインナップを絞っているんだろうな。

だからこそ、まとめて見ると輝いて見えるのだと思う。「現代版・用の美」。

(ただし、こういう傾向の品物は、かなり洗練された空間に置かないと輝いてこないので、とりあえず身につけるモノか食べものから買うのをお勧めします、、、、、、)

実はこのお店、I.Mさんのこのブログへのコメントで教えてもらうまで全く知らなかった。

デザイナー、ナガオカケンメイさんのプロデュース。今はまだ数店舗だが、最終的には各県に一店舗お店を作り、それぞれの店が各地に眠っているグッドデザインを掘り起こす、というコンセプトのよう。

静岡モノも、「メンパ」「ミニ茶箱」などが並んでいた。

お店の方と立ち話していたら、まだまだ静岡デザインは探しているし、スタッフからの提案も求められているとのこと。

ぱっと浮かんだのはお菓子の「8の字」。数字の8に似た形のボーロみたいな静岡のお菓子。でもこれは検討中らしい。

あとは何があるかな……アソコの楠細工とかいいかも、なんて考えつつ。

我が家では井川メンパを愛用していますが、これはイイです。

2009年06月18日

一見、住宅。

先日一度紹介した「Yellow Leaf」。

何枚か写真を追加しておきます。

これが、「イエローリーフ」の昼の顔。

カンバンものれんも見えないので、日中、というよりは21時以降のようすを知らない人は、間違いなく普通の民家と思ってしまう店構えです。

が。

こうなっちゃうんですね。

おでんは、透明スープの関西風。

この日は、タコ足がおいしかった。

『イエロー リーフ(Yellow Leaf)』

静岡市葵区駿府町1-41

21時~24時(?)

日曜定休

何枚か写真を追加しておきます。

これが、「イエローリーフ」の昼の顔。

カンバンものれんも見えないので、日中、というよりは21時以降のようすを知らない人は、間違いなく普通の民家と思ってしまう店構えです。

が。

こうなっちゃうんですね。

おでんは、透明スープの関西風。

この日は、タコ足がおいしかった。

『イエロー リーフ(Yellow Leaf)』

静岡市葵区駿府町1-41

21時~24時(?)

日曜定休

2009年06月17日

大丈夫?

週末。

長男(4歳、以降「もらっちゃ王」)と、おマチにお茶をしにいった。伝馬町のタリーズ。

そうしたら、店の前に、背中あわせで座り込む女二人。

もらっちゃ王は、かなりビビっている。

。。。。。。でも、顔を覗き込みながら話しかけてる。。。。。

もらっちゃ王「大丈夫?どうした?」

もらっちゃ王、さわっている。

もらっちゃ王「人形だったよ。なんで?なんで?」

近くには作品プレートもないので、すごくわかりにくいけど、これ、現代アート。

今、静岡のCCC(静岡市クリエーター支援センター)でやっている展覧会、マーク・ジェンキンス展の、いわば出張展示だ。

ほんとはこういうふうに書くとネタバレなんだけど、6月5日からやっているので、見る人はもう見てるかな、と思って、思い切ってご報告。

街中にこういう人形をおくという、、、、これは、なんて呼べばいいのかな、インスタレーション?

これは作品だ、と解っていて鑑賞する、という作品ではない。

自分で街角で見つけて、素でドッキリするというのがミソなわけで。

CCCの会場や、タリーズのほかにも「ある場所」で展示していて、これもドッキリすること間違いなし。

(「ある場所」での展示は今はお休み中で、19日から再開予定。)

たぶん、このアートを無理矢理に理屈付ければ、ホームレスなど「都市の中で無視されている人」を、再び見えるようにするための仕掛け、ということになるんだろうか。

でも、そんな理屈より、すごく「死」の気配を感じるので、見ていてあんまり気持ちが良いものではない。

日本一温暖なしぞーかを訪れた、極めつけのバッドテイスト。

これに、「大丈夫?」と声をかけた息子も、なかなかのヤツではある。

2009年06月16日

利き口。

朝の忙しい時間、うちの「姫(小3の娘)」は、いろいろ話し掛けてくる。

姫「ねえ、利き手って何?」

よく使う方の手。姫は右手の方がうまく字が書けるよね。だから、右手が利き手。

利き脚とか、利き目、っていうのもあるよ。

姫「利き目ってなんのこと?」

望遠鏡とかカメラを覗くとき使う方の目。

姫「じゃあ、利き口ってある?」

口は一つでしょ。一つしかないものにはないんじゃない。

姫「でも、硬いものをかむとき、私はこっちがわ(左のほほを指して)こっちがわの歯を使うよ。

じゃあ、これは利き歯?」

口が減らない姫である。

---

そんな彼女も、最近学校に行くのがちょっと憂鬱みたいだ。

宿題が多くてやりきれなかったり、そういうときにビシビシ叱られたり。

そういうのに慣れていないからね。

このあいだは、登校前に玄関で理由もなく大泣きしたので、私が手をつないで学校の方へ、、、、、

行くはずが、「いいよ、学校なんて行かなくても」ということになり、家に連れて帰ってしまった。

結局、彼女、ちょっと遅れて学校には行った。

行ったら行ったで楽しいらしく、帰ってきたら普通にしていたけど。

うーん、今後どうなるかな。

姫「ねえ、利き手って何?」

よく使う方の手。姫は右手の方がうまく字が書けるよね。だから、右手が利き手。

利き脚とか、利き目、っていうのもあるよ。

姫「利き目ってなんのこと?」

望遠鏡とかカメラを覗くとき使う方の目。

姫「じゃあ、利き口ってある?」

口は一つでしょ。一つしかないものにはないんじゃない。

姫「でも、硬いものをかむとき、私はこっちがわ(左のほほを指して)こっちがわの歯を使うよ。

じゃあ、これは利き歯?」

口が減らない姫である。

---

そんな彼女も、最近学校に行くのがちょっと憂鬱みたいだ。

宿題が多くてやりきれなかったり、そういうときにビシビシ叱られたり。

そういうのに慣れていないからね。

このあいだは、登校前に玄関で理由もなく大泣きしたので、私が手をつないで学校の方へ、、、、、

行くはずが、「いいよ、学校なんて行かなくても」ということになり、家に連れて帰ってしまった。

結局、彼女、ちょっと遅れて学校には行った。

行ったら行ったで楽しいらしく、帰ってきたら普通にしていたけど。

うーん、今後どうなるかな。

2009年06月15日

プラスマイナスゼロの跳躍(『転校生』について)

昨日交された話の中で、一つ書き漏らしたことがあった。

ラストシーンの「せーの」には出典があるという。

観劇時点では全く知らなかったのだが、『自殺サークル』という映画からの引用なのだ。

この映画の中に、駅で、何十人もの女子高校生が手をつないで、いっせいに電車に飛び込むという衝撃的なシーンがあって、そのときの掛け声「いっせいの~せ~」が、あの感動的なエンディング、「せーの」のシーンのヒントになっていた、という話。

「いっせいのせ」は、死へのジャンプ。高いところから低いところへ飛び降りる負の跳躍だ。

一方、『転校生』の「せーの」のジャンプでは、ジャンプする高さと、着地する距離は必ず一緒だ。

20センチ飛べば20センチ落ちる。30センチ飛べば30センチ落ちる。

飴屋さんは、『転校生』で、飛び降りる「マイナスへのジャンプ」ではなく、飛んで、同じ場所に戻る、「プラスマイナスゼロのジャンプ」を繰り返させた。

そうすることで、(昨日のブログにも触れた)死と生が裏表の、両義的でぎりぎりのせめぎあいがある状況を描こうとしたのだという。

そういわれてみると、、、、、、

飴屋さんのお話には直接出なかったが、劇の途中で屋上から飛び降りてしまう女の子のジャンプ、あれは、『自殺サークル』的な「マイナスへのジャンプ」なのだろう。

そういえば、とあるブログで、『自殺サークル』を見たあと『転校生』を見た、という方が、「ラストシーンで、全員が飛び降り自殺をするんじゃないかと恐かった」、という感想を書いていた。

私は、『自殺サークル』を見ていないので、『転校生』を見ても、彼女たち全員が飛び降り自殺するという連想は全く浮かばなくて、、、、。

むしろ「生命力」を感じていた。

時報に合わせて規則正しく続く「どん」という空気のゆらぎが、心臓の音みたいだなあ、と思った。

月並みだけど、「生命の鼓動」のような。

実際にその音は、耳に聞こえるだけでなく、おなかにずしんと響いて、そのぶん私のより深いところに何かのメッセージを送っているような気がしていた。

この「鼓動」のたびに、時間は不可逆的に流れていく。

だから、彼女たちは「ジャンプの度に歳を重ねていく」=「岡村さんに近づいていく」。

そして、「ジャンプごとに老いる」=「ジャンプごとに成長する」ということは、(恐ろしい事に、そして感動的なことに、)舞台を離れたリアルの世界でも、事実なのだ。

暗示的な演出には、常に誤解・誤読がありえる。

誤解もあれば、作者の意図せざるものが「読め」てしまったり。

私たちとしては、その表裏を、楽しむだけなのだ。

(6月16日追記)

スノドに来てくれた『転校生』出演者たちが口をそろえて言っていたのが、「この劇にでる事で、私の人生は変わった」ということ。

インパクトのある劇が生まれる過程では、出演者も深いインパクトを受けているんだな、と、すごく納得した。

----

昨日の記事中の、「JOY」という曲について、訂正です。

*「JOY」は、ジュディー&マリーの曲ではなく、

ヴォーカルのユキさんのソロ。

*変更された歌詞は、正しくは

「運命は必然じゃなく偶然で出来てる」⇒「運命は必然という偶然で出来てる」

出典↓

http://ja.wikipedia.org/wiki/JOY_(YUKI%E3%81%AE%E6%9B%B2)

飴屋さんの話のポイントは、

☆ユキさんは、その悲しい出来事の後で、偶然と必然についての考えかたが変わった

☆その考えに正直になるため、歌詞を変えた

ということ。

飴屋さんは、「必然という偶然、という表現は矛盾しているけれど、何かしらの真実がある」と言っていた。

では、その真実ってなんだろう。

このエピソードは、深く『転校生』のテーマに結びついている予感がする。

昨日の記事は「リポート」だったけど、うまく文章に出来るようなら、今度は「感想」としてまたアップしてみたい。

ラストシーンの「せーの」には出典があるという。

観劇時点では全く知らなかったのだが、『自殺サークル』という映画からの引用なのだ。

この映画の中に、駅で、何十人もの女子高校生が手をつないで、いっせいに電車に飛び込むという衝撃的なシーンがあって、そのときの掛け声「いっせいの~せ~」が、あの感動的なエンディング、「せーの」のシーンのヒントになっていた、という話。

「いっせいのせ」は、死へのジャンプ。高いところから低いところへ飛び降りる負の跳躍だ。

一方、『転校生』の「せーの」のジャンプでは、ジャンプする高さと、着地する距離は必ず一緒だ。

20センチ飛べば20センチ落ちる。30センチ飛べば30センチ落ちる。

飴屋さんは、『転校生』で、飛び降りる「マイナスへのジャンプ」ではなく、飛んで、同じ場所に戻る、「プラスマイナスゼロのジャンプ」を繰り返させた。

そうすることで、(昨日のブログにも触れた)死と生が裏表の、両義的でぎりぎりのせめぎあいがある状況を描こうとしたのだという。

そういわれてみると、、、、、、

飴屋さんのお話には直接出なかったが、劇の途中で屋上から飛び降りてしまう女の子のジャンプ、あれは、『自殺サークル』的な「マイナスへのジャンプ」なのだろう。

そういえば、とあるブログで、『自殺サークル』を見たあと『転校生』を見た、という方が、「ラストシーンで、全員が飛び降り自殺をするんじゃないかと恐かった」、という感想を書いていた。

私は、『自殺サークル』を見ていないので、『転校生』を見ても、彼女たち全員が飛び降り自殺するという連想は全く浮かばなくて、、、、。

むしろ「生命力」を感じていた。

時報に合わせて規則正しく続く「どん」という空気のゆらぎが、心臓の音みたいだなあ、と思った。

月並みだけど、「生命の鼓動」のような。

実際にその音は、耳に聞こえるだけでなく、おなかにずしんと響いて、そのぶん私のより深いところに何かのメッセージを送っているような気がしていた。

この「鼓動」のたびに、時間は不可逆的に流れていく。

だから、彼女たちは「ジャンプの度に歳を重ねていく」=「岡村さんに近づいていく」。

そして、「ジャンプごとに老いる」=「ジャンプごとに成長する」ということは、(恐ろしい事に、そして感動的なことに、)舞台を離れたリアルの世界でも、事実なのだ。

暗示的な演出には、常に誤解・誤読がありえる。

誤解もあれば、作者の意図せざるものが「読め」てしまったり。

私たちとしては、その表裏を、楽しむだけなのだ。

(6月16日追記)

スノドに来てくれた『転校生』出演者たちが口をそろえて言っていたのが、「この劇にでる事で、私の人生は変わった」ということ。

インパクトのある劇が生まれる過程では、出演者も深いインパクトを受けているんだな、と、すごく納得した。

----

昨日の記事中の、「JOY」という曲について、訂正です。

*「JOY」は、ジュディー&マリーの曲ではなく、

ヴォーカルのユキさんのソロ。

*変更された歌詞は、正しくは

「運命は必然じゃなく偶然で出来てる」⇒「運命は必然という偶然で出来てる」

出典↓

http://ja.wikipedia.org/wiki/JOY_(YUKI%E3%81%AE%E6%9B%B2)

飴屋さんの話のポイントは、

☆ユキさんは、その悲しい出来事の後で、偶然と必然についての考えかたが変わった

☆その考えに正直になるため、歌詞を変えた

ということ。

飴屋さんは、「必然という偶然、という表現は矛盾しているけれど、何かしらの真実がある」と言っていた。

では、その真実ってなんだろう。

このエピソードは、深く『転校生』のテーマに結びついている予感がする。

昨日の記事は「リポート」だったけど、うまく文章に出来るようなら、今度は「感想」としてまたアップしてみたい。

2009年06月14日

スノド『転校生』企画緊急リポート(?)

先ほど、スノドカフェの「『転校生』トーク・パート2」を終えて帰ってきた。

夜の狐ヶ崎って、あんなにタクシーが拾えないとは思わなんだ。。。。。

いやいや、そんなことはどうでもよくて。

なんと、『転校生』の演出家、飴屋法水さんと、出演の「女子高生」たちを交えたトーク企画があったので、その報告です。

まずは、スノドカフェの『転校生』企画のアウトラインををおさらいすると、、、、。

2007年、静岡県内の現役の女子高校生が女子高校生役を演じる『転校生』という演劇が上演された。脚本は平田オリザ、演出は飴屋法水。

2009年3月、ほとんどキャストを変えずに静岡と東京で再演。

この静岡公演の日、清水の「スノドカフェ」で、『転校生』を見た人たちが集まり、劇について語り合うという試みがあった。

その後、イベントの参加者のブログ・ミクシィなどで、延々『転校生』についての議論・感想発表が書かれ、収まらず。「見た人が何かしら語りたくなってしまう演劇」であることがだんだん解ってきた。

という流れで、今日の(もう昨日になってしまいましたが)イベントが開かれた、というわけ。

会は、夜9時を回ってから人が集まり始め、飴屋さん、女子高生達が登場すると、一挙に同窓会モードに突入。飴屋さんから見た女子高生、女子高生から見た飴屋さん、などレアトークが炸裂した。

この中で、飴屋さんは、「普通、役者さんと仕事をしていると絶対思わないけど、「この子達のためなら死んでもいい」と思ったんですよ」と語っておられたのが印象的だった。

この言葉には急いで解説が必要だ。いくら強調しても足りないぐらい、大切な解説が。

飴屋さんは、「死んでもいいと思った」という一言を、サラリと言ったわけではなくて、「こう言うと陳腐だけど。。。みんな(出演者の人たち)を前にしてちょっと何だけど。。。こう聞くと引いてしまう人もいるだろうけど。。。。。」と、延々ためらった後、「死んでもいいと思った」という発言に至った、ということ。

飴屋さんの、ためらいつつ、常に正直に言葉を探しているような語り口に触れると、「本当にそう思っているんだなあ」と素直に思える。

そして、あわせて、自分の言葉がひとり歩きしてしまう事に、とても敏感かつ、自覚的な人なのだ、とも思った。

会場は30~40人はいるというスシづめ状態。そんななかで、いろんな所で同時多発的に興味深い話が行われているという状態で、もうもう、これは大変な事が起こっているな、という感じでした。

そんな中で、私に聞こえてきた飴屋さん語録。

飴屋さん、タラコスパゲッティを指して、

「この一皿に、いくつの命が入っているか、ということなんですよ。申し訳ないなという気持ちもある一方、この命をもらわないと自分は生きていけないんだ、という気持ちもある。表裏なんです」

「自分の子供がもし死んだら、絶対に泣き叫ぶと思います。でも、同時に、頭のどこかでは、命に価値なんてないんだ、しょうがないよな、とも考えている。どっちも本当で、その間を揺れている。」

「ジュディ&マリーのジョイという曲(?)があって、もともとのスタジオバージョンでは「偶然でなく必然」という歌詞があったんです。

でも、当時、ヴォーカルのユキさんが、子どもを1歳4ヶ月で亡くすという悲しい事があって、その後、ライブでは歌詞を「偶然という名の必然」と、訂正して歌っているそうです。つらい経験を経て、嘘じゃないものを歌いたいと思ったら歌詞を変えざるをえなかったんでしょうけど、その正直さは凄いと思った」

↑

**このJOYという歌について、事実誤認がありました。

** でも、あの夜の記録という意味ではあんまりいじりたくなくて、この次の日の記事

**「プラスマイナスゼロの跳躍~転校生について」に、訂正を載せました。

**ややこしくてすみません。

だんだんに話はディープになっていって。

私が印象的だったのは、飴屋さんの展覧会『バ ング ント展』で、24日間、暗室にこもる経験をした時の話。全くの暗闇で、時間感覚も消えている中で、何を感じ、終わって自分がどう変わったか、という話の流れで、、、、。

質問

「目が見えないほうが感覚が鋭くなるって言いますけど、あれって本当ですか?スティービー・ワンダーが凄いのは、音楽的な才能があるから凄いんであって、目が見えないから凄いんじゃないですよね」

これに対する飴屋さんの答。

「人間は、視覚からかなりの情報を得て暮らしているんです。視覚があれば、かなりの部分が予想できる。例えば、コカコーラを飲む時は、ビンを見て、これはコーラだという気持ちの準備をして飲んでいる。

そうすると、(たとえばコーラのビンにコーヒーが入っていて)、これコーラだよな、と思って飲むと、すぐにコーヒーだとはわからない。それどころか一瞬何の味ともわからなくなるんです。

視覚があるから、思い込みが生まれて、味覚が視覚に引きずられることを考えると、視覚がないぶん、先入観なく物事を感じられるということは絶対にあります」

「24日間、視覚に頼らない生活をしたことで、私も視覚以外の感覚に自覚的になったと思いますよ。」

まだまだあったはずですが、とりあえず、、、、、

「今日はこれぐらいにしといたるわ。」

(C)池野めだか

あ、思い出した。

くればやしさんに、「バナナを首から吊るすのって、誰が考えたんですか?」と聞いてみた。

そうしたら、「私が道具担当さんにお願いして、黄色い紐を用意してもらいました」だって。本人のアイディアだったんだ!

すかさず別な子が、「あれ、最後は変な匂いがしてたもんね」って突っ込んでましたが。

最後になりましたが、今日はメモなどとっていなかったので、事実誤認が多々あるかと思います。

是非是非、ご指摘頂いて、嘘のないようにしたいと思っていますので、参加していた方々、突っ込みをよろしくお願いします。

夜の狐ヶ崎って、あんなにタクシーが拾えないとは思わなんだ。。。。。

いやいや、そんなことはどうでもよくて。

なんと、『転校生』の演出家、飴屋法水さんと、出演の「女子高生」たちを交えたトーク企画があったので、その報告です。

まずは、スノドカフェの『転校生』企画のアウトラインををおさらいすると、、、、。

2007年、静岡県内の現役の女子高校生が女子高校生役を演じる『転校生』という演劇が上演された。脚本は平田オリザ、演出は飴屋法水。

2009年3月、ほとんどキャストを変えずに静岡と東京で再演。

この静岡公演の日、清水の「スノドカフェ」で、『転校生』を見た人たちが集まり、劇について語り合うという試みがあった。

その後、イベントの参加者のブログ・ミクシィなどで、延々『転校生』についての議論・感想発表が書かれ、収まらず。「見た人が何かしら語りたくなってしまう演劇」であることがだんだん解ってきた。

という流れで、今日の(もう昨日になってしまいましたが)イベントが開かれた、というわけ。

会は、夜9時を回ってから人が集まり始め、飴屋さん、女子高生達が登場すると、一挙に同窓会モードに突入。飴屋さんから見た女子高生、女子高生から見た飴屋さん、などレアトークが炸裂した。

この中で、飴屋さんは、「普通、役者さんと仕事をしていると絶対思わないけど、「この子達のためなら死んでもいい」と思ったんですよ」と語っておられたのが印象的だった。

この言葉には急いで解説が必要だ。いくら強調しても足りないぐらい、大切な解説が。

飴屋さんは、「死んでもいいと思った」という一言を、サラリと言ったわけではなくて、「こう言うと陳腐だけど。。。みんな(出演者の人たち)を前にしてちょっと何だけど。。。こう聞くと引いてしまう人もいるだろうけど。。。。。」と、延々ためらった後、「死んでもいいと思った」という発言に至った、ということ。

飴屋さんの、ためらいつつ、常に正直に言葉を探しているような語り口に触れると、「本当にそう思っているんだなあ」と素直に思える。

そして、あわせて、自分の言葉がひとり歩きしてしまう事に、とても敏感かつ、自覚的な人なのだ、とも思った。

会場は30~40人はいるというスシづめ状態。そんななかで、いろんな所で同時多発的に興味深い話が行われているという状態で、もうもう、これは大変な事が起こっているな、という感じでした。

そんな中で、私に聞こえてきた飴屋さん語録。

飴屋さん、タラコスパゲッティを指して、

「この一皿に、いくつの命が入っているか、ということなんですよ。申し訳ないなという気持ちもある一方、この命をもらわないと自分は生きていけないんだ、という気持ちもある。表裏なんです」

「自分の子供がもし死んだら、絶対に泣き叫ぶと思います。でも、同時に、頭のどこかでは、命に価値なんてないんだ、しょうがないよな、とも考えている。どっちも本当で、その間を揺れている。」

「ジュディ&マリーのジョイという曲(?)があって、もともとのスタジオバージョンでは「偶然でなく必然」という歌詞があったんです。

でも、当時、ヴォーカルのユキさんが、子どもを1歳4ヶ月で亡くすという悲しい事があって、その後、ライブでは歌詞を「偶然という名の必然」と、訂正して歌っているそうです。つらい経験を経て、嘘じゃないものを歌いたいと思ったら歌詞を変えざるをえなかったんでしょうけど、その正直さは凄いと思った」

↑

**このJOYという歌について、事実誤認がありました。

** でも、あの夜の記録という意味ではあんまりいじりたくなくて、この次の日の記事

**「プラスマイナスゼロの跳躍~転校生について」に、訂正を載せました。

**ややこしくてすみません。

だんだんに話はディープになっていって。

私が印象的だったのは、飴屋さんの展覧会『バ ング ント展』で、24日間、暗室にこもる経験をした時の話。全くの暗闇で、時間感覚も消えている中で、何を感じ、終わって自分がどう変わったか、という話の流れで、、、、。

質問

「目が見えないほうが感覚が鋭くなるって言いますけど、あれって本当ですか?スティービー・ワンダーが凄いのは、音楽的な才能があるから凄いんであって、目が見えないから凄いんじゃないですよね」

これに対する飴屋さんの答。

「人間は、視覚からかなりの情報を得て暮らしているんです。視覚があれば、かなりの部分が予想できる。例えば、コカコーラを飲む時は、ビンを見て、これはコーラだという気持ちの準備をして飲んでいる。

そうすると、(たとえばコーラのビンにコーヒーが入っていて)、これコーラだよな、と思って飲むと、すぐにコーヒーだとはわからない。それどころか一瞬何の味ともわからなくなるんです。

視覚があるから、思い込みが生まれて、味覚が視覚に引きずられることを考えると、視覚がないぶん、先入観なく物事を感じられるということは絶対にあります」

「24日間、視覚に頼らない生活をしたことで、私も視覚以外の感覚に自覚的になったと思いますよ。」

まだまだあったはずですが、とりあえず、、、、、

「今日はこれぐらいにしといたるわ。」

(C)池野めだか

あ、思い出した。

くればやしさんに、「バナナを首から吊るすのって、誰が考えたんですか?」と聞いてみた。

そうしたら、「私が道具担当さんにお願いして、黄色い紐を用意してもらいました」だって。本人のアイディアだったんだ!

すかさず別な子が、「あれ、最後は変な匂いがしてたもんね」って突っ込んでましたが。

最後になりましたが、今日はメモなどとっていなかったので、事実誤認が多々あるかと思います。

是非是非、ご指摘頂いて、嘘のないようにしたいと思っていますので、参加していた方々、突っ込みをよろしくお願いします。

ひかりより速く移動中。

ひかりより速く移動中。