2011年02月26日

大昔の天才

折り紙に夢中のもらっちゃ王。いろいろリクエストに答えて折ってあげている。

そこでふと思ったのだけれど、鶴のこの部分の折り方を見つけた人って、天才だな。名も知れぬおばあちゃんなのか誰なのか…。とにかく、その人のひらめきがなければ折り鶴なんてこの世に存在しなかった。

2011年02月09日

鰻に梅干、サボテンにプラトーン

私の最も好きな映画の一つが、『サボテンブラザーズ』。学生の頃見て、あまりのおバカ加減に衝撃を受けた。

映画俳優の三人が撮影所を追い出され、自分たちを本当のヒーローと思い込んでいる村人たちのもとを訪ねるという、西部劇コメディ。

先日ネットを見ていたら、この映画と、ほとんどスプラッタ系の戦争映画、『プラトーン』が同時上映だったことに、改めて衝撃。

これって、お腹をこわすのが必至の、超ディープな食い合わせの悪さだなあ。

映画俳優の三人が撮影所を追い出され、自分たちを本当のヒーローと思い込んでいる村人たちのもとを訪ねるという、西部劇コメディ。

先日ネットを見ていたら、この映画と、ほとんどスプラッタ系の戦争映画、『プラトーン』が同時上映だったことに、改めて衝撃。

これって、お腹をこわすのが必至の、超ディープな食い合わせの悪さだなあ。

2011年01月29日

ダウナーだけど。

静岡市のCCCの展覧会を見てきた。

今日はこの展覧会について書こう。

ネタバレが怖いので詳細は秘すけれど、とても印象的な出会いが二つあった。

一つは、三階の高島亮三さんの展示『美術の時間』。

時間がたてる圧倒的な音、それは…。

あー、説明したいけどやめておこう。私も、作品に近づくまでは何がなんだかわからなくて、それゆえ衝撃も大きかったので。

展示が終わる来月あたりネタバラシをしようかな。

もう一つは、一階のビデオコーナー。ここではamazarashiというバンドの『夏を待っていました』という曲のプロモーションビデオと出会った。(映像で文化庁の賞をもらったらしいのだが、絵はあんまり好みではない、正直言って。)音は圧倒的で、トラウマめいた衝撃を受けた。早速CDを買ってしまったほど。

YouTubeへのリンク。

http://www.youtube.com/watch?v=9QnFFpyDGgs&feature=youtube_gdata_player

二つの『音』は、ともに、かなりダウナーではあるけれど、その強度は凄い。

いくつになっても、こういう衝撃と出会えるから、アートも音楽もやめられない。

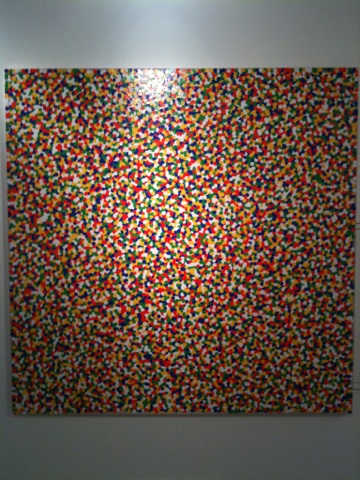

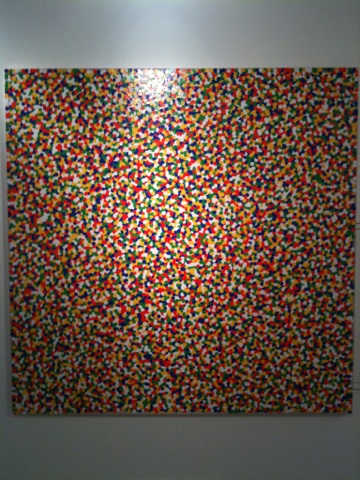

あ、写真は、CCCの会場で撮ったものだけど、本文とは関係ありません。

静岡市葵区追手町のクリエーター支援センター(CCC)にて、2月12日まで。残念ながら日祝休み。いや、ほんとにこういうところは残念な施設ではある。

今日はこの展覧会について書こう。

ネタバレが怖いので詳細は秘すけれど、とても印象的な出会いが二つあった。

一つは、三階の高島亮三さんの展示『美術の時間』。

時間がたてる圧倒的な音、それは…。

あー、説明したいけどやめておこう。私も、作品に近づくまでは何がなんだかわからなくて、それゆえ衝撃も大きかったので。

展示が終わる来月あたりネタバラシをしようかな。

もう一つは、一階のビデオコーナー。ここではamazarashiというバンドの『夏を待っていました』という曲のプロモーションビデオと出会った。(映像で文化庁の賞をもらったらしいのだが、絵はあんまり好みではない、正直言って。)音は圧倒的で、トラウマめいた衝撃を受けた。早速CDを買ってしまったほど。

YouTubeへのリンク。

http://www.youtube.com/watch?v=9QnFFpyDGgs&feature=youtube_gdata_player

二つの『音』は、ともに、かなりダウナーではあるけれど、その強度は凄い。

いくつになっても、こういう衝撃と出会えるから、アートも音楽もやめられない。

あ、写真は、CCCの会場で撮ったものだけど、本文とは関係ありません。

静岡市葵区追手町のクリエーター支援センター(CCC)にて、2月12日まで。残念ながら日祝休み。いや、ほんとにこういうところは残念な施設ではある。

2010年11月25日

変わらない

もらっちゃ王(6歳男子)の無印良品の子供自転車の、自転車カゴが割れたので、付け替えた。運転が乱暴なのは、男の子だから仕方がない、のだけれど。

実はこの自転車、殿(高1女子、殿だけど女子)が乗っていたはずで、ということは十年以上前に買ったものということになる。それでいて、全く同じカゴが、千円ちょっとで買えてしまうミラクル。

過剰に褒めちぎる気はないけれど、無印良品の底力を見た気がした。

2010年10月31日

からっぽ

子供の頃からずっと一軒家に暮らしていた。実家では商売もしていたので、家族以外の人もよく家に出入りする、とても賑やかな環境だった。

その後、学校の寮に暮らしたり、仲間と一軒家を借りたり、一人暮らしをしたり、、、、様々な住み方を経験したのだが、どうやらそういう環境の変化には強いタチらしくて、それぞれ新しい暮らしに簡単に適応してしまい、さびしさとかを感じることはほとんどなかった。

でも、思い起こすと、一人暮らしのアパートを引き払うとき、初めて「寂しさのようなもの」、を感じたような気がする。

引越しの荷物を出してがらんとした部屋を見たとき、自分がこれまでこの部屋で作ってきた小さな自分ルールがリセットされたことを感じた。

ここに友達が来てお酒を飲んだことや、一人でCD(が出始めた頃だったなあ)をじっと聞いていた空間が、リセットされる。また、冷蔵庫とキッチンとミニテーブルの間の、自分の「獣道」。自分が何年間か歩きなれたその道筋は、引越しで冷蔵庫が消え、テーブルが消えたら、もうあとかたもなくリセットされる。

これからは、おなじこの空間で、次の住人が別の獣道を作っていくのだ。そして、その獣道は次の次の住人が、、、、、、。

自分が住んでいた空間を誰かに譲り渡す感覚。

同じ間取りのなかで、別な誰かが全く別の暮らしを営むだろう、そしてここはその人の大切な空間になるだろうという感覚。

考えてみれば、私が生まれ育った持ち家の一軒家では、こういう感慨は抱きようもなかった。

なんてことを、昨日スノドカフェの「アートと学びの会」に参加して思ったのだった。

【なぜ彼女は風景画を描くに至ったのか。】

「赤羽。あるモチーフの生まれ方」と題し、弱冠二十歳の海野麻子さんの赤羽を描いた風景画を巡ってのトーク。なぜ若い彼女が風景画に賭け、東京でアーティストとして生きる道を選んだのか、聞けたのがとてもよかった。

そして、補助線として、建築士の大橋史人さん(一級建築士・FOAS主宰 http://fo-as.com )による、建築的に見た赤羽団地の魅力についてのトーク。こちらは、空間としての集合住宅の魅力を写真とGoogle写真を駆使して熱烈トーク。聴いた人を団地萌えにしてしまうパワーが漲っていた。

赤羽の団地は昭和30年以来の歴史がある団地だし、終の棲家として選んで暮らしている方たちも多いと思うのだけれど、お二人の話を聞きながら、頭に浮かんでいたのは、引越し荷物を全て運び出した後の、あのがらんとした部屋だった。

その後、学校の寮に暮らしたり、仲間と一軒家を借りたり、一人暮らしをしたり、、、、様々な住み方を経験したのだが、どうやらそういう環境の変化には強いタチらしくて、それぞれ新しい暮らしに簡単に適応してしまい、さびしさとかを感じることはほとんどなかった。

でも、思い起こすと、一人暮らしのアパートを引き払うとき、初めて「寂しさのようなもの」、を感じたような気がする。

引越しの荷物を出してがらんとした部屋を見たとき、自分がこれまでこの部屋で作ってきた小さな自分ルールがリセットされたことを感じた。

ここに友達が来てお酒を飲んだことや、一人でCD(が出始めた頃だったなあ)をじっと聞いていた空間が、リセットされる。また、冷蔵庫とキッチンとミニテーブルの間の、自分の「獣道」。自分が何年間か歩きなれたその道筋は、引越しで冷蔵庫が消え、テーブルが消えたら、もうあとかたもなくリセットされる。

これからは、おなじこの空間で、次の住人が別の獣道を作っていくのだ。そして、その獣道は次の次の住人が、、、、、、。

自分が住んでいた空間を誰かに譲り渡す感覚。

同じ間取りのなかで、別な誰かが全く別の暮らしを営むだろう、そしてここはその人の大切な空間になるだろうという感覚。

考えてみれば、私が生まれ育った持ち家の一軒家では、こういう感慨は抱きようもなかった。

なんてことを、昨日スノドカフェの「アートと学びの会」に参加して思ったのだった。

【なぜ彼女は風景画を描くに至ったのか。】

「赤羽。あるモチーフの生まれ方」と題し、弱冠二十歳の海野麻子さんの赤羽を描いた風景画を巡ってのトーク。なぜ若い彼女が風景画に賭け、東京でアーティストとして生きる道を選んだのか、聞けたのがとてもよかった。

そして、補助線として、建築士の大橋史人さん(一級建築士・FOAS主宰 http://fo-as.com )による、建築的に見た赤羽団地の魅力についてのトーク。こちらは、空間としての集合住宅の魅力を写真とGoogle写真を駆使して熱烈トーク。聴いた人を団地萌えにしてしまうパワーが漲っていた。

赤羽の団地は昭和30年以来の歴史がある団地だし、終の棲家として選んで暮らしている方たちも多いと思うのだけれど、お二人の話を聞きながら、頭に浮かんでいたのは、引越し荷物を全て運び出した後の、あのがらんとした部屋だった。

2010年08月30日

イルカとジャンプ!

先日、小学校のころ、初めて自分でいいと思った音楽が矢野顕子だったという話をした。

これはこれで全く嘘偽りはないものの、この機会に自分的には誰にも話さずにおいていた話を書いてみる。

たぶん誕生日。おばあちゃんにお金を貰って、生まれて初めて自分の好きなレコード、

それもLPを買うことになった。当時の二千五百円は、かなり大金である。

でも、矢野顕子の声に憧れていた私は、迷わず矢野顕子のレコードを掴んで、…結局棚に戻してしまった。

それが、『いろはにこんぺいとう』。

中学生には、ちょっくら刺激が過ぎるビジュアルだった、のか、結局最初に買ったのは甲斐バンドだかオフコースだかになってしまった。

ああ、あそこで日和らなければ、みんなに胸を張れる音楽人生だったのに。いやいや、甲斐バンド、オフコースの音楽性云々ではなく、イルカとジャンプスーツのジャケットごときで日和った自分が残念でならなくて……。

これはこれで全く嘘偽りはないものの、この機会に自分的には誰にも話さずにおいていた話を書いてみる。

たぶん誕生日。おばあちゃんにお金を貰って、生まれて初めて自分の好きなレコード、

それもLPを買うことになった。当時の二千五百円は、かなり大金である。

でも、矢野顕子の声に憧れていた私は、迷わず矢野顕子のレコードを掴んで、…結局棚に戻してしまった。

それが、『いろはにこんぺいとう』。

中学生には、ちょっくら刺激が過ぎるビジュアルだった、のか、結局最初に買ったのは甲斐バンドだかオフコースだかになってしまった。

ああ、あそこで日和らなければ、みんなに胸を張れる音楽人生だったのに。いやいや、甲斐バンド、オフコースの音楽性云々ではなく、イルカとジャンプスーツのジャケットごときで日和った自分が残念でならなくて……。

2010年08月14日

怪談としての『1Q84』

もう一月以上もまえになるけど、「考える人」という雑誌に村上春樹のロングインタビューが掲載されていた。

書店では「『1Q84』を読みおえてからお読みください」というふうに広告されていたとおり、話題作『1Q84』のネタバレありの長い長いインタビュー。さらに、これまでの村上作品を振り返る裏話が多数展開されていて、読みどころ満載だった。

なかでも、村上さんが、自分の作品を、世界の古典や現代文学のなかでどんな位置にいるべきなのかをかなり意識的に書いていることがわかるところは、とても興味深く読んだ。

さて、このインタビューの中には、村上春樹の

あのですね、『1Q84』は、簡単に言ってしまえば因縁話なんです。圓朝の『真景累ヶ淵』に似ているところがあります。僕のすごく好きな物語なんだけど。

という発言があって、面白そうだったので岩波文庫で探して読み始めた。先月「ひえひえ」というポストを書いたのはこういう次第だった。

さて、この『累ガ淵』は、落語家、、、、というよりむしろ『牡丹灯篭』などの怪談話で有名な三遊亭圓朝が、当時流布した怪談話をもとにした創作怪談。親が犯してしまった残酷な罪の報いが、子供、孫の代まで続いて祟りつづけるという長い長いお話だ。

口述筆記の形をとっているので、物語の構造にもかなり特徴がある。

落語でいう枕のような導入部があり、本の要所要所で何度か中締めがある。そして、また枕とあらすじがあって話が再開する。そのつど、「現代では幽霊なんていないことになっている」「でも、いると思う人にはいるんです」という、メタレベルの怪談解釈が織り込まれたりするのが面白い。

さて、そういう構造にひっぱられてか、物語の前半には要所要所で登場した亡霊が、物語の中盤から登場しなくなるのがとても興味深かった。たとえば、物語の前半では、悪役の男が、妻の顔が亡霊に見えて思わず妻を切り殺すシーンがある。つまり、登場人物は十分に罪の自覚を持っていて、それゆえに気に病み、幽霊を見てしまう、と読める。

つまり、この前半に登場する亡霊は、近代的な科学の視点からも「気のせい」という解釈が可能な存在なのだ。そもそも、題名の真景は神経から来ているらしいし。

ところが、物語後半になると、登場人物は、途中まで自分が祟られているということすら気づかず、運命に翻弄されるというような物語になっていく。そして、自分が祟られていたことは、悲劇が一通り起こってしまってから後付けで説明される。つまり、「運命」「宿命」というものの怖さが前面に出てくるのだ。

もちろん、物語の後半になっても要所要所では「美しい女の顔の傷」など、物語前半の亡霊を思い出させる描写は出てくるのだけれど、怖さの質が前半と後半で全く違っているのは明らかだ。

これは、祟りというものが、世代が下っていくにつれ幽霊個人(?)を離れて血筋の問題へと抽象化されていく過程のようにも見える。

物語前半で展開される、自分の悪行の報いとしての祟りへの恐怖。一方、物語後半では、登場人物は先祖の悪行を知らないのにひどい運命に翻弄される恐怖。

彼らも悪人ではあるけれど、ひどい目にあう理由はその悪行の報いではなく、先祖の悪行の祟り。たしかに子孫たちもひどい行いはするけれど、その悪行さえ、先祖の代からの祟りかもしれないのだ。

怪談話としての評価は前半の方が高く、こちらしか演じられないことも多いそうだが、私にとっては、この後半部分のほうが、不条理で怖い。なんだか、ギリシャ悲劇のような。

大きく話は跳ぶけど、先日見たアラン・パーカーの映画『エンゼル・ハート』も、本人のあずかり知らないところであらかじめ運命が決められている恐怖を描いた映画だったな。あれも怖かった。

自分は何も悪いことをしていないのに、悪い運命に見舞われたとき、そこに「先祖の悪行」という、自分ではどうしようもないことを後付けで理由に挙げられると、人はどこか安心できるのだろうか。それとも、絶望的な恐怖を感じるのだろうか。

ともかく、『1Q84』も、そうした物語の伝統をふまえていると思えば、なんだかまた広がりを持って読める気がする。

さてと、実はここまでは長い長い前ふりでして、、、、。

平野雅彦さんの「脳内探訪」を読んだかたならご存知だろうが、4夜連続の怪談話が昨日から始まっている。そして、今夜はまさにその円朝ゆかりの「累(かさね)」のお話、、、、、行きたいのだがどうしても所要があっていけない。

こちらが日程などの詳細。

幸運にも行けた方は、ぜひ感想を聞かせてください。

書店では「『1Q84』を読みおえてからお読みください」というふうに広告されていたとおり、話題作『1Q84』のネタバレありの長い長いインタビュー。さらに、これまでの村上作品を振り返る裏話が多数展開されていて、読みどころ満載だった。

なかでも、村上さんが、自分の作品を、世界の古典や現代文学のなかでどんな位置にいるべきなのかをかなり意識的に書いていることがわかるところは、とても興味深く読んだ。

さて、このインタビューの中には、村上春樹の

あのですね、『1Q84』は、簡単に言ってしまえば因縁話なんです。圓朝の『真景累ヶ淵』に似ているところがあります。僕のすごく好きな物語なんだけど。

という発言があって、面白そうだったので岩波文庫で探して読み始めた。先月「ひえひえ」というポストを書いたのはこういう次第だった。

さて、この『累ガ淵』は、落語家、、、、というよりむしろ『牡丹灯篭』などの怪談話で有名な三遊亭圓朝が、当時流布した怪談話をもとにした創作怪談。親が犯してしまった残酷な罪の報いが、子供、孫の代まで続いて祟りつづけるという長い長いお話だ。

口述筆記の形をとっているので、物語の構造にもかなり特徴がある。

落語でいう枕のような導入部があり、本の要所要所で何度か中締めがある。そして、また枕とあらすじがあって話が再開する。そのつど、「現代では幽霊なんていないことになっている」「でも、いると思う人にはいるんです」という、メタレベルの怪談解釈が織り込まれたりするのが面白い。

さて、そういう構造にひっぱられてか、物語の前半には要所要所で登場した亡霊が、物語の中盤から登場しなくなるのがとても興味深かった。たとえば、物語の前半では、悪役の男が、妻の顔が亡霊に見えて思わず妻を切り殺すシーンがある。つまり、登場人物は十分に罪の自覚を持っていて、それゆえに気に病み、幽霊を見てしまう、と読める。

つまり、この前半に登場する亡霊は、近代的な科学の視点からも「気のせい」という解釈が可能な存在なのだ。そもそも、題名の真景は神経から来ているらしいし。

ところが、物語後半になると、登場人物は、途中まで自分が祟られているということすら気づかず、運命に翻弄されるというような物語になっていく。そして、自分が祟られていたことは、悲劇が一通り起こってしまってから後付けで説明される。つまり、「運命」「宿命」というものの怖さが前面に出てくるのだ。

もちろん、物語の後半になっても要所要所では「美しい女の顔の傷」など、物語前半の亡霊を思い出させる描写は出てくるのだけれど、怖さの質が前半と後半で全く違っているのは明らかだ。

これは、祟りというものが、世代が下っていくにつれ幽霊個人(?)を離れて血筋の問題へと抽象化されていく過程のようにも見える。

物語前半で展開される、自分の悪行の報いとしての祟りへの恐怖。一方、物語後半では、登場人物は先祖の悪行を知らないのにひどい運命に翻弄される恐怖。

彼らも悪人ではあるけれど、ひどい目にあう理由はその悪行の報いではなく、先祖の悪行の祟り。たしかに子孫たちもひどい行いはするけれど、その悪行さえ、先祖の代からの祟りかもしれないのだ。

怪談話としての評価は前半の方が高く、こちらしか演じられないことも多いそうだが、私にとっては、この後半部分のほうが、不条理で怖い。なんだか、ギリシャ悲劇のような。

大きく話は跳ぶけど、先日見たアラン・パーカーの映画『エンゼル・ハート』も、本人のあずかり知らないところであらかじめ運命が決められている恐怖を描いた映画だったな。あれも怖かった。

自分は何も悪いことをしていないのに、悪い運命に見舞われたとき、そこに「先祖の悪行」という、自分ではどうしようもないことを後付けで理由に挙げられると、人はどこか安心できるのだろうか。それとも、絶望的な恐怖を感じるのだろうか。

ともかく、『1Q84』も、そうした物語の伝統をふまえていると思えば、なんだかまた広がりを持って読める気がする。

さてと、実はここまでは長い長い前ふりでして、、、、。

平野雅彦さんの「脳内探訪」を読んだかたならご存知だろうが、4夜連続の怪談話が昨日から始まっている。そして、今夜はまさにその円朝ゆかりの「累(かさね)」のお話、、、、、行きたいのだがどうしても所要があっていけない。

こちらが日程などの詳細。

幸運にも行けた方は、ぜひ感想を聞かせてください。

2010年08月08日

2010年07月02日

おもいだすことなど

子供の頃、私はものすごいおばあちゃん子だった。家に帰るといつもおばあちゃんが「ポン菓子」とかを用意してくれていて、煎茶を入れてもらって飲んでいたなあ。

そのおばあちゃん、うちでは「大きなおばあちゃん」と呼んでいた。うちには、台所をてつだってくれる「台所のおばあちゃん」、お店の仕事をしている本当のおばあちゃん=「店のおばあちゃん」、そして、ひいおばあちゃん=「大きなおばあちゃん」、と、おばあちゃんが3人もいたのだ。

さて、「大きなおばあちゃん」は、とても熱心な仏教の信徒だった。おばあちゃんの部屋の戸棚には、薄いマンガの本が何冊もあって、それがみんな仏教説話のマンガだった。聖人の話もあれば地獄と極楽の話もあった。

極楽の話で印象に残っているのは、極楽に上っていったひとが初めて食事をすることになって、箸を取り上げてみるとあまりに長くて使いにくい。すると、極楽の先輩が、「これはこうして使うのだ」といって、相手の口に箸で食べ物を運んであげる。なるほど、極楽では、自分で自分の口に食べ物を入れるなんてしない、ここは互いに食べさせてあげるおもいやりで成立している場所なのだ、、、、、、。

と、ここまで書いたのは、その極楽の話や、おばあちゃんたちのことを書きたかったからではない(いや、ほんとは書きたかったのかもしれないけど)。

こうして書いたものを文字にしてみると、自分の思い出がすごく陳腐で手垢のついた話に感じる、そのフシギについて書きたかったのだ。

当然のことだけど、自分の想い出は「自分の思い出」なので、とてもリアルに、仏教マンガが入っていた戸棚の取っ手や、マンガの表紙まで思い出すことができる。

でも、そうした想い出をいくら言葉を尽くして語ってみても、それは絶対にほかの人にはそのまま伝わらない。

たとえば、小説『銀の匙』を例にとってみると、これはとてもよく出来た想い出話で、随所に自分が共感できる箇所があるんだけれども、その風景や手触りや、匂いは知ることができない。それは常に誰か他の人の思い出にとどまっていて、自分の想い出とは本質的に全く違うものなのだ。

たとえばさっきの「仏教マンガ」のことでもいいんだけど、昔のことをとてもリアルに思い出した一瞬があったとする。そのあと、思い出した自分の感覚や手触りが、誰にも伝えられないものであることを思い知ると、なんだか茫漠とした気持ちになる。誰かに伝えようとしても決して伝わらない、そのもどかしさがもどかしくもあり、いとおしい。

ああ、亡羊、亡羊。

そのおばあちゃん、うちでは「大きなおばあちゃん」と呼んでいた。うちには、台所をてつだってくれる「台所のおばあちゃん」、お店の仕事をしている本当のおばあちゃん=「店のおばあちゃん」、そして、ひいおばあちゃん=「大きなおばあちゃん」、と、おばあちゃんが3人もいたのだ。

さて、「大きなおばあちゃん」は、とても熱心な仏教の信徒だった。おばあちゃんの部屋の戸棚には、薄いマンガの本が何冊もあって、それがみんな仏教説話のマンガだった。聖人の話もあれば地獄と極楽の話もあった。

極楽の話で印象に残っているのは、極楽に上っていったひとが初めて食事をすることになって、箸を取り上げてみるとあまりに長くて使いにくい。すると、極楽の先輩が、「これはこうして使うのだ」といって、相手の口に箸で食べ物を運んであげる。なるほど、極楽では、自分で自分の口に食べ物を入れるなんてしない、ここは互いに食べさせてあげるおもいやりで成立している場所なのだ、、、、、、。

と、ここまで書いたのは、その極楽の話や、おばあちゃんたちのことを書きたかったからではない(いや、ほんとは書きたかったのかもしれないけど)。

こうして書いたものを文字にしてみると、自分の思い出がすごく陳腐で手垢のついた話に感じる、そのフシギについて書きたかったのだ。

当然のことだけど、自分の想い出は「自分の思い出」なので、とてもリアルに、仏教マンガが入っていた戸棚の取っ手や、マンガの表紙まで思い出すことができる。

でも、そうした想い出をいくら言葉を尽くして語ってみても、それは絶対にほかの人にはそのまま伝わらない。

たとえば、小説『銀の匙』を例にとってみると、これはとてもよく出来た想い出話で、随所に自分が共感できる箇所があるんだけれども、その風景や手触りや、匂いは知ることができない。それは常に誰か他の人の思い出にとどまっていて、自分の想い出とは本質的に全く違うものなのだ。

たとえばさっきの「仏教マンガ」のことでもいいんだけど、昔のことをとてもリアルに思い出した一瞬があったとする。そのあと、思い出した自分の感覚や手触りが、誰にも伝えられないものであることを思い知ると、なんだか茫漠とした気持ちになる。誰かに伝えようとしても決して伝わらない、そのもどかしさがもどかしくもあり、いとおしい。

ああ、亡羊、亡羊。

2010年06月27日

耳の中からじゅわんと。

よく、香りって人の脳髄の深いところにダイレクトに届く、という言い方をする。

確かに、昔かいだことのある香りをかぐと、ダイレクトにその昔に連れて行かれるということはある。でも、記憶と五感がダイレクトに触れ合う機会は必ずしも香りだけではない。少なくとも私にとっては。

たとえば。

バスや電車で移動中に本を読む。あるいは、ある音楽を、そこで初めて聴く。私の場合、そういう本なり音楽なりを後で読み返し・聞き返したとき、初めて読んだときの電車やバスの移動の感覚や、その時の感情(落ち込んでいただの、うきうきしていただの)がまるごとよみがえるのだ。

こういうのって、普段の読書や音楽体験にはあまりないのだけれど、なぜか「移動」という場面にだけ現れる、とてもフシギな感覚だ。

さらに。

子供の頃、夏のプールのあとのこと。冷え切った身体で、鉄の柵にひっかけてある乾いたバスタオルで身体を包むと、ごわごわして暖かくて大きなものに包まれている感じにいつもうっとりしていた。

あるいは、同じくプールのあとだけど、耳の中に水が入ってしまったとき、熱いコンクリートに片耳をあてて水が出てくる瞬間。あるとき、「じゅわん」という感じで、暖かくなった水が、水滴の形で耳の中から外へ流れ出てくるのがわかるのだけど、これがなんともいえない気持ちよさだった。

計算するとウン十年前か。でも、そういう感覚を思い出すと、やはりその時の感情(これは、気持ちいいだの、ほっとするだの、そういうわかりやすい一つの言葉で語れない様々な安心感が溶け合った、なんというか爆発的な感情)がありありとよみがえってしまう。

小学生のころ感じた、(今でさえ)言葉に出来ない微妙な感情を、何十年もあとまで、そんなささいなからだの感触と一緒にありありと覚えているというのが、なんともおもしろい。

確かに、昔かいだことのある香りをかぐと、ダイレクトにその昔に連れて行かれるということはある。でも、記憶と五感がダイレクトに触れ合う機会は必ずしも香りだけではない。少なくとも私にとっては。

たとえば。

バスや電車で移動中に本を読む。あるいは、ある音楽を、そこで初めて聴く。私の場合、そういう本なり音楽なりを後で読み返し・聞き返したとき、初めて読んだときの電車やバスの移動の感覚や、その時の感情(落ち込んでいただの、うきうきしていただの)がまるごとよみがえるのだ。

こういうのって、普段の読書や音楽体験にはあまりないのだけれど、なぜか「移動」という場面にだけ現れる、とてもフシギな感覚だ。

さらに。

子供の頃、夏のプールのあとのこと。冷え切った身体で、鉄の柵にひっかけてある乾いたバスタオルで身体を包むと、ごわごわして暖かくて大きなものに包まれている感じにいつもうっとりしていた。

あるいは、同じくプールのあとだけど、耳の中に水が入ってしまったとき、熱いコンクリートに片耳をあてて水が出てくる瞬間。あるとき、「じゅわん」という感じで、暖かくなった水が、水滴の形で耳の中から外へ流れ出てくるのがわかるのだけど、これがなんともいえない気持ちよさだった。

計算するとウン十年前か。でも、そういう感覚を思い出すと、やはりその時の感情(これは、気持ちいいだの、ほっとするだの、そういうわかりやすい一つの言葉で語れない様々な安心感が溶け合った、なんというか爆発的な感情)がありありとよみがえってしまう。

小学生のころ感じた、(今でさえ)言葉に出来ない微妙な感情を、何十年もあとまで、そんなささいなからだの感触と一緒にありありと覚えているというのが、なんともおもしろい。

2010年06月12日

もしもしもしも

今日は充実した一日だったなあ。

午前中は子供たちが田植えをするというので、田んぼまで運転。

(この見事などろんこの子は、残念ながらもらっちゃ王じゃありません)

私は別に田植えは手伝わなかったので、午前中は運転手だけ。子供たちを迎えに行った後、おおやきいもでおでんとおむすびのお昼を食べて、満腹に。

午後もいい天気だったので、姫(小4女子)と、もらっちゃ王(5歳男子)と3人で、近くの公園にサッカーをしにでかけた。

みんなで汗びっしょりになって、夕方うちに帰って、とりあえず姫をシャワーを浴びさせてやったときのこと。いきなり姫が、「おとうさんとおかあさん、どっちが先に死ぬと思う?」と聞いてきた。

うーん、としばらく考えた後で、

「人間って、いままではみんな死んできてるけどさ、だからって、これからもみんな死ぬとは限らないでしょう。もしもだよ、もしおとうさんやおかあさんが、人類で初めての死なない人だったらどうする?」

と答えてみた。

姫はひとこと、「こわ。」

と言ったあとしばらく、お父さんに髪を洗われながら、確率について考えているようだった。

なんて話をしているうちに、すぐにもらっちゃ王がお風呂に乱入。たぶん姫は深く考える暇はなかったと思うなあ。

午前中は子供たちが田植えをするというので、田んぼまで運転。

(この見事などろんこの子は、残念ながらもらっちゃ王じゃありません)

私は別に田植えは手伝わなかったので、午前中は運転手だけ。子供たちを迎えに行った後、おおやきいもでおでんとおむすびのお昼を食べて、満腹に。

午後もいい天気だったので、姫(小4女子)と、もらっちゃ王(5歳男子)と3人で、近くの公園にサッカーをしにでかけた。

みんなで汗びっしょりになって、夕方うちに帰って、とりあえず姫をシャワーを浴びさせてやったときのこと。いきなり姫が、「おとうさんとおかあさん、どっちが先に死ぬと思う?」と聞いてきた。

うーん、としばらく考えた後で、

「人間って、いままではみんな死んできてるけどさ、だからって、これからもみんな死ぬとは限らないでしょう。もしもだよ、もしおとうさんやおかあさんが、人類で初めての死なない人だったらどうする?」

と答えてみた。

姫はひとこと、「こわ。」

と言ったあとしばらく、お父さんに髪を洗われながら、確率について考えているようだった。

なんて話をしているうちに、すぐにもらっちゃ王がお風呂に乱入。たぶん姫は深く考える暇はなかったと思うなあ。

2010年06月05日

ファンキーパリーダ

先日、殿(高校生女子。殿だけど女子)の面接に行ってきた。久しぶりに高校の校舎を歩いているうちに、自分の高校時代の部活動の思い出がフラッシュバックしたので、今日はその話。

私は、高校時代には、地学部、生物部、科学部、あと写真部に出入りしていた。

というと、モロ理系のように思われるかもしれないが、実態はそれぞれ全然違う。

まず、生物部がくせもので、一応、「ウニの細胞分裂の観察」みたいなこともやるのだが、実態は読書サークルと化していた。放課後毎日集まって、互いに今読んでいる本やマンガなどを紹介しあったり議論したりするのが活動のメイン。いい先輩や後輩にも恵まれたので、ものすごく沢山の本やマンガと出会った。

このときに知ったのが、詩人の西脇順三郎や、岸田秀(「ものぐさ精神分析」)、漫画家の大島弓子(「綿の国星」)、内田善美(「草迷宮」「空の色に似ている」)などで、こう書いてみると、自分の読書の傾向がまさにこのサークルで方向付けられたことがわかるなあ。

そして、もう一つ、地学部。こちらは、実態は私設軽音楽サークルだった。地学部、科学部関係の男子に、たまたま音楽好きが集まっていたので、「じゃあバンドでもやるか」という話になったのだった。

といっても、今のバンドブームみたいな熱さはない、フシギな低体温のバンドだった。そもそもレパートリーはYMOだったし。

さらに、まともな楽器をそろえるわけではない。むしろ、どれだけチープになるかが面白くて、科学室に、アコースティックギターとピアニカ、ダンボールを持ち込んで、生楽器でイエローマジックオーケストラをカバーしていた。

『千のナイフ』とかね。

生楽器だけでYMOをやるのはすごく楽しかった。ピアニカ担当はピアノがバリバリだったけど、ギター担当の私も、ダンボール担当も、楽器の経験はほとんどなし。

でも、ダンボールドラムの子は、普段から家で音楽を聴きながら叩くのが好きだということで、異常にリズムがタイト。そして、耳コピしたタカハシユキヒロのフレーズをそのままダンボールで叩き出すので、あまりの上手さに、初めて見たときは笑いが止まらなかった。

私は私で何本か弦が切れたアコースティックギターで、実質ベースみたいな役割を担当していた。

ライブはやらなかった。とにかく、練習で音を合わせると音楽になってしまうのが、異常に楽しかったので、練習ばかりしていた気がする。

で、そんなことをやっているうちに、独学で和音やコード進行など、楽理めいたことの入り口にも立てた。う~ん、これも、自分の音楽体験の、ある意味原点だなあ。

もし、私の高校に「読書部」「軽音楽部」があったら、あんなに熱心にやっていたのか疑わしい。たぶん、私の気質からして、指導教官の導いてくれることを、無難にやって終わっていたようなきがする。

たぶん、自分で読書をする場所を探したり、音楽仲間を作ったりするところからはじめることが楽しかったのだ。

あ、タイトルは、前述した男3人のアコースティックYMOカバーバンドの名前。『ファンキー・パリーダ・地学部バンド』という名前だった。録音など、思いつきもしなかったので音源もない。

まさに、

「音楽は終わると空に上り、二度ととらえることはできない。」

〜エリック ドルフィー〜

を地でいっていたわけである。

私は、高校時代には、地学部、生物部、科学部、あと写真部に出入りしていた。

というと、モロ理系のように思われるかもしれないが、実態はそれぞれ全然違う。

まず、生物部がくせもので、一応、「ウニの細胞分裂の観察」みたいなこともやるのだが、実態は読書サークルと化していた。放課後毎日集まって、互いに今読んでいる本やマンガなどを紹介しあったり議論したりするのが活動のメイン。いい先輩や後輩にも恵まれたので、ものすごく沢山の本やマンガと出会った。

このときに知ったのが、詩人の西脇順三郎や、岸田秀(「ものぐさ精神分析」)、漫画家の大島弓子(「綿の国星」)、内田善美(「草迷宮」「空の色に似ている」)などで、こう書いてみると、自分の読書の傾向がまさにこのサークルで方向付けられたことがわかるなあ。

そして、もう一つ、地学部。こちらは、実態は私設軽音楽サークルだった。地学部、科学部関係の男子に、たまたま音楽好きが集まっていたので、「じゃあバンドでもやるか」という話になったのだった。

といっても、今のバンドブームみたいな熱さはない、フシギな低体温のバンドだった。そもそもレパートリーはYMOだったし。

さらに、まともな楽器をそろえるわけではない。むしろ、どれだけチープになるかが面白くて、科学室に、アコースティックギターとピアニカ、ダンボールを持ち込んで、生楽器でイエローマジックオーケストラをカバーしていた。

『千のナイフ』とかね。

生楽器だけでYMOをやるのはすごく楽しかった。ピアニカ担当はピアノがバリバリだったけど、ギター担当の私も、ダンボール担当も、楽器の経験はほとんどなし。

でも、ダンボールドラムの子は、普段から家で音楽を聴きながら叩くのが好きだということで、異常にリズムがタイト。そして、耳コピしたタカハシユキヒロのフレーズをそのままダンボールで叩き出すので、あまりの上手さに、初めて見たときは笑いが止まらなかった。

私は私で何本か弦が切れたアコースティックギターで、実質ベースみたいな役割を担当していた。

ライブはやらなかった。とにかく、練習で音を合わせると音楽になってしまうのが、異常に楽しかったので、練習ばかりしていた気がする。

で、そんなことをやっているうちに、独学で和音やコード進行など、楽理めいたことの入り口にも立てた。う~ん、これも、自分の音楽体験の、ある意味原点だなあ。

もし、私の高校に「読書部」「軽音楽部」があったら、あんなに熱心にやっていたのか疑わしい。たぶん、私の気質からして、指導教官の導いてくれることを、無難にやって終わっていたようなきがする。

たぶん、自分で読書をする場所を探したり、音楽仲間を作ったりするところからはじめることが楽しかったのだ。

あ、タイトルは、前述した男3人のアコースティックYMOカバーバンドの名前。『ファンキー・パリーダ・地学部バンド』という名前だった。録音など、思いつきもしなかったので音源もない。

まさに、

「音楽は終わると空に上り、二度ととらえることはできない。」

〜エリック ドルフィー〜

を地でいっていたわけである。

2010年06月01日

2010年05月29日

まよなかのほんやさん

昨日、草薙の戸田書店が今月で閉店することを書いた。

この情報を知るそもそものきっかけは、私が愛読している平野雅彦さんのサイト『平野雅彦なら、こう考える』の「脳内探訪」でのこんな告知。

静岡で始まった新しい動きなので、なんとか空気にだけでも触れたい・・・のだけれど、その日は出張で結局22時過ぎに静岡到着。まあ、30分ぐらいでも見られればいいや、と思って、とりあえず草薙の戸田書店に到着したのが22時30分。

絵本コーナーでの坐講が終わって、書店の棚めぐりツアーがまさに始まろうというタイミングだった。

昨日アップした戸田書店の天井や壁の写真は、実はこのとき撮ったものだ。

というわけで、夜もふけて、本来ならしまっているはずの書棚の周りを、講師たちの話を聞きながら参加者がとりかこむ。この日は本当に終わりの部分しか聞けていないので私には書く資格がないかもしれないけど、それでも面白かった断片をいくつかメモしておこう。

書店店長の市原健太さんの、「雑誌は客の視線を誘導するように並べる」「本は30冊ぐらいのかたまりとして見ている」という視点。

本の分類記号の話。

本の分類記号は、図書館でよく見る分類方法のほかにもたくさんあるということ。たとえば、本の裏表紙に印刷されている、C+4ケタの数字。これも分類記号なんだとか。

そして、本の分類は当然内容によるもの、となんとなく思ってきたのだけど、実は出版社の「この本はこう売りたい」という意向を反映している部分も大きい、とか。

出版社は本を作る編集の人より営業の発言力が強く、営業が部数を決めてしまうので、編集や作家が「これは絶対売れる」と盛り上がっても、初版の部数が少なすぎて結局売れない、ということも多いとか。

いくら書店が「この本を置きたい」と思っても、出版社の意向が強いので回してれない本がある、とか。

20坪の書店ではやっていけないので、どんどん書店は大型化している、とか。

(すいません、人の写っている写真はこれしか撮っていませんでした)

私なら、20坪で書店をやるならどうするかなあ。

5坪は売れ筋の雑誌を置いて、5坪はモノクロの写真集の専門店、10坪は立ち飲みカフェ、ってのはどうだろう。

この情報を知るそもそものきっかけは、私が愛読している平野雅彦さんのサイト『平野雅彦なら、こう考える』の「脳内探訪」でのこんな告知。

静岡で始まった新しい動きなので、なんとか空気にだけでも触れたい・・・のだけれど、その日は出張で結局22時過ぎに静岡到着。まあ、30分ぐらいでも見られればいいや、と思って、とりあえず草薙の戸田書店に到着したのが22時30分。

絵本コーナーでの坐講が終わって、書店の棚めぐりツアーがまさに始まろうというタイミングだった。

昨日アップした戸田書店の天井や壁の写真は、実はこのとき撮ったものだ。

というわけで、夜もふけて、本来ならしまっているはずの書棚の周りを、講師たちの話を聞きながら参加者がとりかこむ。この日は本当に終わりの部分しか聞けていないので私には書く資格がないかもしれないけど、それでも面白かった断片をいくつかメモしておこう。

書店店長の市原健太さんの、「雑誌は客の視線を誘導するように並べる」「本は30冊ぐらいのかたまりとして見ている」という視点。

本の分類記号の話。

本の分類記号は、図書館でよく見る分類方法のほかにもたくさんあるということ。たとえば、本の裏表紙に印刷されている、C+4ケタの数字。これも分類記号なんだとか。

そして、本の分類は当然内容によるもの、となんとなく思ってきたのだけど、実は出版社の「この本はこう売りたい」という意向を反映している部分も大きい、とか。

出版社は本を作る編集の人より営業の発言力が強く、営業が部数を決めてしまうので、編集や作家が「これは絶対売れる」と盛り上がっても、初版の部数が少なすぎて結局売れない、ということも多いとか。

いくら書店が「この本を置きたい」と思っても、出版社の意向が強いので回してれない本がある、とか。

20坪の書店ではやっていけないので、どんどん書店は大型化している、とか。

(すいません、人の写っている写真はこれしか撮っていませんでした)

私なら、20坪で書店をやるならどうするかなあ。

5坪は売れ筋の雑誌を置いて、5坪はモノクロの写真集の専門店、10坪は立ち飲みカフェ、ってのはどうだろう。

2010年05月28日

本屋さんに捧ぐ

(5月29日記。

改めて読み返すとすごく読みにくいエントリーだったので、かなり改稿しました)

昔、『ベルリン天使の詩』という映画があった。

この映画に、巨大な図書館が登場する。高い天井、広いフロアを囲む回廊。私のおぼろげな記憶では、円筒形に吹き抜けた大きな図書館で、壁は全て書棚になっていて、2階にあたる部分はぐるりと回廊になっていたように思う。(もしかしたら、図書館のディテールは別の映画と混同している気もする。)

そして、この図書館は天使たちのたまり場みたいになっていて、2階の手すりに腰掛けたり、黙読する人間のとなりにじっと立っていたりする。んで、天使たちはみんなおじさんなのだ。

(写真はイメージです(笑)。)

さて、映画では、静かなはずのこの図書館に、ささやき声のようなものが満ちている。人間が黙読する音が、天使たちには音になってさんざめいている。たしか、天使が耳を寄せると、その人が黙読しながら何を考えているのかも聞こえてきたのではなかったかな。

考えてみれば、図書館というのは、膨大な過去が本という形でひとところに蓄積されている場所だ。そして、訪れる人間はそれぞれ全く違うことを考えながら本に向かい合っているわけで、天使たちも面白いからついつい訪れてしまうのだろうか。

草薙の戸田書店が今月で店を閉じる。

本が集まり、人が集まる場所であることは、図書館も書店も同じ。この天井は、どれだけの囁きを受け止めてきたのだろうか。もしかしたらここにも天使たちがいて、私たちを見下ろしているのかもしれない。

「音楽は終わると空に上り、二度ととらえることはできない。」

〜エリック ドルフィー〜

「音楽が終わったら

灯りを消して」

〜ジム モリソン(ドアーズ)〜

では、書店という場所が終わる時、私たちは何をすればいい?

私は、膨大な本の前に立つと、自分は一生かかってもこの全てを読めないんだなと思って、なんだか呆然とすることがある。でも、そういう気持ちにさせるのが書店という空間のいいところ。本が別世界への扉なら、書店は、その別世界がいかにたくさんあるのか知る場所なのだ。

前途茫洋、ああボーヨー、ボーヨー。

(たぶん明日に続く。)

改めて読み返すとすごく読みにくいエントリーだったので、かなり改稿しました)

昔、『ベルリン天使の詩』という映画があった。

この映画に、巨大な図書館が登場する。高い天井、広いフロアを囲む回廊。私のおぼろげな記憶では、円筒形に吹き抜けた大きな図書館で、壁は全て書棚になっていて、2階にあたる部分はぐるりと回廊になっていたように思う。(もしかしたら、図書館のディテールは別の映画と混同している気もする。)

そして、この図書館は天使たちのたまり場みたいになっていて、2階の手すりに腰掛けたり、黙読する人間のとなりにじっと立っていたりする。んで、天使たちはみんなおじさんなのだ。

(写真はイメージです(笑)。)

さて、映画では、静かなはずのこの図書館に、ささやき声のようなものが満ちている。人間が黙読する音が、天使たちには音になってさんざめいている。たしか、天使が耳を寄せると、その人が黙読しながら何を考えているのかも聞こえてきたのではなかったかな。

考えてみれば、図書館というのは、膨大な過去が本という形でひとところに蓄積されている場所だ。そして、訪れる人間はそれぞれ全く違うことを考えながら本に向かい合っているわけで、天使たちも面白いからついつい訪れてしまうのだろうか。

草薙の戸田書店が今月で店を閉じる。

本が集まり、人が集まる場所であることは、図書館も書店も同じ。この天井は、どれだけの囁きを受け止めてきたのだろうか。もしかしたらここにも天使たちがいて、私たちを見下ろしているのかもしれない。

「音楽は終わると空に上り、二度ととらえることはできない。」

〜エリック ドルフィー〜

「音楽が終わったら

灯りを消して」

〜ジム モリソン(ドアーズ)〜

では、書店という場所が終わる時、私たちは何をすればいい?

私は、膨大な本の前に立つと、自分は一生かかってもこの全てを読めないんだなと思って、なんだか呆然とすることがある。でも、そういう気持ちにさせるのが書店という空間のいいところ。本が別世界への扉なら、書店は、その別世界がいかにたくさんあるのか知る場所なのだ。

前途茫洋、ああボーヨー、ボーヨー。

(たぶん明日に続く。)

2010年04月19日

☆カキとレタスの牛乳スープ

昨日の料理の続き。もう一つ、学生時代に作って美味しかった料理を思い出したので書いておく。

牛乳スープ、というのはなかなか自分で思いつかないと思うから、たぶんどっかの料理本かなんかでパクったっぽいんだけど、冬になるとよく作っていた。

牡蠣の剥き身を塩水で洗ってぬめりをとっておく。

レタスを、一口大に手でちぎっておく。

鍋にコップ一杯ぐらいの水を入れ、沸騰したら弱火にして、コンソメスープの素を溶かして、牡蠣に軽く火を通す。

コップ3杯ぐらいの牛乳を入れ、レタスも入れる。コショウと塩で味を整える。

牛乳がグラグラ煮立つ寸前、でも十分あたたまった、というタイミングで火を止める。

盛り付けてからパセリとかを適当に散らす。

という、例によって簡単な料理。

料理ってやってみなければわからないことが多い。

たとえば、昨日紹介した鶏肉のソテーでいうと、意外にチーズと海苔が合う、とか。トマトを加熱したらすごく美味しい、とか。

この料理で言えば、レタスの食感。それまでレタスを加熱して食べたことなどなかったので、なんとなく加熱すると歯ごたえが悪くなると思い込んでいた。ところが、実は、しんなりはするものの、シャキシャキ感は変わらないのだ。

というわけで、レタスは中華炒めなど、いろんな場面でよく使っていた。もちろん、安いときは、だけど。

牛乳スープ、というのはなかなか自分で思いつかないと思うから、たぶんどっかの料理本かなんかでパクったっぽいんだけど、冬になるとよく作っていた。

牡蠣の剥き身を塩水で洗ってぬめりをとっておく。

レタスを、一口大に手でちぎっておく。

鍋にコップ一杯ぐらいの水を入れ、沸騰したら弱火にして、コンソメスープの素を溶かして、牡蠣に軽く火を通す。

コップ3杯ぐらいの牛乳を入れ、レタスも入れる。コショウと塩で味を整える。

牛乳がグラグラ煮立つ寸前、でも十分あたたまった、というタイミングで火を止める。

盛り付けてからパセリとかを適当に散らす。

という、例によって簡単な料理。

料理ってやってみなければわからないことが多い。

たとえば、昨日紹介した鶏肉のソテーでいうと、意外にチーズと海苔が合う、とか。トマトを加熱したらすごく美味しい、とか。

この料理で言えば、レタスの食感。それまでレタスを加熱して食べたことなどなかったので、なんとなく加熱すると歯ごたえが悪くなると思い込んでいた。ところが、実は、しんなりはするものの、シャキシャキ感は変わらないのだ。

というわけで、レタスは中華炒めなど、いろんな場面でよく使っていた。もちろん、安いときは、だけど。

タグ :牛乳スープ

2010年04月18日

☆海苔とチーズの鳥胸肉ソテー

学生の頃の話。

男三人で一軒家を借り、一部屋ずつシェアして暮らしていたことがある。四部屋目はお茶の間で、テレビと冷蔵庫と、共用の電話が置いてあった。(携帯電話がないというだけで神話的過去のようだ…)

メンバーは男所帯の割にはマメな人ばかりだったので、掃除も食事も当番制にして、意外にもうまく回っていた。考えたら、あの頃は週二回は料理をしてたんだな。

さて、そのころ考えた手抜きメニューを思い出したので書いておく。

☆海苔とチーズの鳥胸肉ソテー

胸肉はかたまりのまま塩胡椒しておく。

軽く油をひいたフライパンで肉を強火で焼いて、焦げ目がついたら皿に取っておく。中まで火が通ってなくても構わない。

肉から出てきた油と水分は捨てず、そのままタマネギ1こジャガイモ1こを炒め、しんなりしたら皮を剥きサイコロ大に切ったトマト2コを投入、少し水分を飛ばしながら強火で加熱。パセリだの混合ハーブだので香りづけしつつ、塩胡椒で味を整える。このタイミングでセロリの刻んだのもたくさん入れるのが私好み。これは付け合せというかソースというか、まあそんなものになる。

胸肉に切れ目を入れて溶けるチーズと海苔(あれば川海苔、なければ味付海苔)を挟む。

鳥肉をフライパンの野菜の上に乗せて蓋をし、蒸し焼き。

火が通ったら出来上がり。

おぼろげな記憶で書いているので細部は違うと思う。

当然写真もなしですいません。

当時は、当番の日には市場でまず安い(または料理してみたい)食材を買ったあと、何を作るか考えながら市場をうろつくのが好きだった。

適当に作ってたので大失敗もたくさんあったけど、あのころのおかげて料理が好きになった気がする。

ちなみに、作りながら洗い物もして、料理ができたら台所も片付いている、という状態を理想にしてたけど、これがいちばん難しい。

男三人で一軒家を借り、一部屋ずつシェアして暮らしていたことがある。四部屋目はお茶の間で、テレビと冷蔵庫と、共用の電話が置いてあった。(携帯電話がないというだけで神話的過去のようだ…)

メンバーは男所帯の割にはマメな人ばかりだったので、掃除も食事も当番制にして、意外にもうまく回っていた。考えたら、あの頃は週二回は料理をしてたんだな。

さて、そのころ考えた手抜きメニューを思い出したので書いておく。

☆海苔とチーズの鳥胸肉ソテー

胸肉はかたまりのまま塩胡椒しておく。

軽く油をひいたフライパンで肉を強火で焼いて、焦げ目がついたら皿に取っておく。中まで火が通ってなくても構わない。

肉から出てきた油と水分は捨てず、そのままタマネギ1こジャガイモ1こを炒め、しんなりしたら皮を剥きサイコロ大に切ったトマト2コを投入、少し水分を飛ばしながら強火で加熱。パセリだの混合ハーブだので香りづけしつつ、塩胡椒で味を整える。このタイミングでセロリの刻んだのもたくさん入れるのが私好み。これは付け合せというかソースというか、まあそんなものになる。

胸肉に切れ目を入れて溶けるチーズと海苔(あれば川海苔、なければ味付海苔)を挟む。

鳥肉をフライパンの野菜の上に乗せて蓋をし、蒸し焼き。

火が通ったら出来上がり。

おぼろげな記憶で書いているので細部は違うと思う。

当然写真もなしですいません。

当時は、当番の日には市場でまず安い(または料理してみたい)食材を買ったあと、何を作るか考えながら市場をうろつくのが好きだった。

適当に作ってたので大失敗もたくさんあったけど、あのころのおかげて料理が好きになった気がする。

ちなみに、作りながら洗い物もして、料理ができたら台所も片付いている、という状態を理想にしてたけど、これがいちばん難しい。

2010年04月10日

先輩への私信

先日の私のエントリー「ディス イズ セビロ」に寄せていただいた「えんどうまめ先輩」のコメントへのお返事なんですが、書いていて写真とかリンクが必要になってきたので、独立エントリーにしました。

先輩、いつも詳細なお返事ありがとうございます。

ワディングについては、この解説サイト「Fashon- Heat 縫製用語」を見て、なんとなくわかりました。

-----(以下引用)

ジャケットやコートのセットイン型の袖の袖山の丸味を出すための附属。

イセ込んで付けた袖の山分部を、内側から押し出す作用と、袖の前後のカブリを綺麗に保形する作用がある。

-----(引用終わり)

とまあ、この解説だけだとちょっとわかりにくかったのですが、

こちらのブログ、花小屋日記。で、明快にわかりました。袖付けをこんなに詳細に解説してるの、初めて見ました。

さらにネットサーフィン(死語?)するなか、袋井にお住まいの、スーパー・クリーニンギスト(?)クリーニングしみずさんも発見!

スーツに限らない服飾関係のものすごい知識。物事を極めるのって大変なんですね。。。。。。

などと、朝っぱらからウエブの海を泳いでおりました。

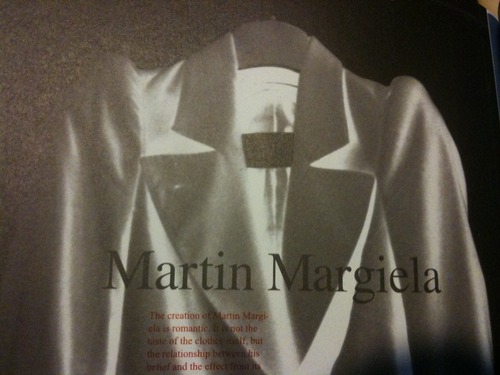

この写真の、小林秀雄の袖つけについては、見ていて連想したことがあります。

紳士服だと、肩と袖のラインはアイロンでぴっちり均してしまうことが多いんですが、なんとなく、一味違う付け方をしているような。。。。

もしかして先輩もここに反応したのでしょうか?

大事なところが写真の「覆い焼き」のおかげでぼやけてて、よく見えないのが残念です。

このあたり、文章だとうまくかけないので、写真を使うと、

まあこれはマルジェラの古い作品ですけど、極端にいうとこんな感じで袖がついているように「も」見えます。

いわゆる「葉巻型」という、クラシックな袖つけです。(と書いてググってみましたが、出てきません、「葉巻型」。。。。)

こういうところに腕を振るって、当時のテイラーさんはにやりとしていたのかもしれませんね。

よぶんな追伸です。

上記のウエブ「Fashion-Heat 縫製用語」を読んでいて、感動した箇所がありました。

-----(以下引用)

ゆとり Slack

衣服に必要な機能性をもたせるために身体寸法に加える量(機能量)

ゆるみ Loose

ゆとりのほかに、衣服のデザインによって加える量

-----(引用終わり)

さすが、プロはどんなことも言葉にして仕事するんだなあ、と感動しました。

こんどサボりたいときには、「ゆとりだけじゃなくてゆるみもください」、と心の中でつぶやくつもりです。

先輩、いつも詳細なお返事ありがとうございます。

ワディングについては、この解説サイト「Fashon- Heat 縫製用語」を見て、なんとなくわかりました。

-----(以下引用)

ジャケットやコートのセットイン型の袖の袖山の丸味を出すための附属。

イセ込んで付けた袖の山分部を、内側から押し出す作用と、袖の前後のカブリを綺麗に保形する作用がある。

-----(引用終わり)

とまあ、この解説だけだとちょっとわかりにくかったのですが、

こちらのブログ、花小屋日記。で、明快にわかりました。袖付けをこんなに詳細に解説してるの、初めて見ました。

さらにネットサーフィン(死語?)するなか、袋井にお住まいの、スーパー・クリーニンギスト(?)クリーニングしみずさんも発見!

スーツに限らない服飾関係のものすごい知識。物事を極めるのって大変なんですね。。。。。。

などと、朝っぱらからウエブの海を泳いでおりました。

この写真の、小林秀雄の袖つけについては、見ていて連想したことがあります。

紳士服だと、肩と袖のラインはアイロンでぴっちり均してしまうことが多いんですが、なんとなく、一味違う付け方をしているような。。。。

もしかして先輩もここに反応したのでしょうか?

大事なところが写真の「覆い焼き」のおかげでぼやけてて、よく見えないのが残念です。

このあたり、文章だとうまくかけないので、写真を使うと、

まあこれはマルジェラの古い作品ですけど、極端にいうとこんな感じで袖がついているように「も」見えます。

いわゆる「葉巻型」という、クラシックな袖つけです。(と書いてググってみましたが、出てきません、「葉巻型」。。。。)

こういうところに腕を振るって、当時のテイラーさんはにやりとしていたのかもしれませんね。

よぶんな追伸です。

上記のウエブ「Fashion-Heat 縫製用語」を読んでいて、感動した箇所がありました。

-----(以下引用)

ゆとり Slack

衣服に必要な機能性をもたせるために身体寸法に加える量(機能量)

ゆるみ Loose

ゆとりのほかに、衣服のデザインによって加える量

-----(引用終わり)

さすが、プロはどんなことも言葉にして仕事するんだなあ、と感動しました。

こんどサボりたいときには、「ゆとりだけじゃなくてゆるみもください」、と心の中でつぶやくつもりです。

2010年04月09日

「いろいろ聴く」と「とことん聴く」

聴きましたよ、小林秀雄のCD講演『第八巻』。

一つ印象的だった話を引用しておく。

伊藤仁斎という学者が、論語を読んだ時の感想(というか、心構え)で、

「心に合することはあるが益々安んぜず」

(腑に落ちることはあっても、逆に安心しない)

と述べていたという。

これを評して小林は、恋愛と同じじゃないか、と言う。

「本を読むことは恋愛と似ている。女と付き合って、腑に落ちることはあっても逆に安心しない、まさにその通りじゃないか。」

こういうのを読むと、昔の人の本との接し方って、今の読み捨ての感じとは全く違うんだよな、と改めて得心する。本を愛して、本を信じたり裏切られたりして。そして、時を経て何度も読んでいるうちに、相手を鏡にして自分の変節までが見えてくる。

先日来、音楽ファイルの整理をしていて、考えていたことがある。

たくさんの音楽を次々に聴くよりは、一枚のアルバムをとことん楽しみつくすのが幸せなのかもしれないなあ。

んで、その問いに正解は、ない。

自分の話をすると、不眠不休で聴いても100日以上かかるほどの音楽を手元においているというのは、まあ異常なことだし、あんまり自慢できる話でもない。

その一枚一枚の音源の完成までには、それこそ何百倍もの時間がかけられて完パケに至っているわけだし。

しかしまあ、どっちみち、結局何度も聴けるのは20~30枚、というのが現実。

それなら、ただ偶然手元にある20枚のレコードを繰り返し聴くよりは、そうやって探した沢山の中から、何度も聞けるものが20枚あるというのは、かなり幸せなことではないか。

別な本の中でだが、漢文素読の利点について、小林がこんなことを言っていたのを思い出す。

論語の現代語の解釈だけ教わったって、その年齢なりの理解しかできない。そして、それは50代、60代になっても同じこと。どうせ歳を重ねればそこから別な意味を見出すんだから、若いうちは、とりあえず意味が分からなくてもその古典と向き合ったという経験さえできればいい、というのは実にまっとうな考え方だと思う。

なるほどね。

そういえば、自分は中学、高校と、そういう「素読」にあたるような音楽の聴き方をずっとしてきた。

わからない、つまらないと思っても、とにかくその一枚を完全に覚えてしまうまで何度でも聴く。(まあ、お小遣いの限界もあっていろいろ買っていられない、という現実的な理由が大きかったのだけど。)

その聴き方は、確実に今の自分の音楽の聴き方の水準点になっている。

好きなものを見つけたら、とことん読む。でも、ほかに好きなものがないか、探すのも忘れない。

けっきょく、この両方の往復運動が楽しいんだな。

って、今日はえらくまともで玉虫色の結論になってしまった。すみません。

一つ印象的だった話を引用しておく。

伊藤仁斎という学者が、論語を読んだ時の感想(というか、心構え)で、

「心に合することはあるが益々安んぜず」

(腑に落ちることはあっても、逆に安心しない)

と述べていたという。

これを評して小林は、恋愛と同じじゃないか、と言う。

「本を読むことは恋愛と似ている。女と付き合って、腑に落ちることはあっても逆に安心しない、まさにその通りじゃないか。」

こういうのを読むと、昔の人の本との接し方って、今の読み捨ての感じとは全く違うんだよな、と改めて得心する。本を愛して、本を信じたり裏切られたりして。そして、時を経て何度も読んでいるうちに、相手を鏡にして自分の変節までが見えてくる。

先日来、音楽ファイルの整理をしていて、考えていたことがある。

たくさんの音楽を次々に聴くよりは、一枚のアルバムをとことん楽しみつくすのが幸せなのかもしれないなあ。

んで、その問いに正解は、ない。

自分の話をすると、不眠不休で聴いても100日以上かかるほどの音楽を手元においているというのは、まあ異常なことだし、あんまり自慢できる話でもない。

その一枚一枚の音源の完成までには、それこそ何百倍もの時間がかけられて完パケに至っているわけだし。

しかしまあ、どっちみち、結局何度も聴けるのは20~30枚、というのが現実。

それなら、ただ偶然手元にある20枚のレコードを繰り返し聴くよりは、そうやって探した沢山の中から、何度も聞けるものが20枚あるというのは、かなり幸せなことではないか。

別な本の中でだが、漢文素読の利点について、小林がこんなことを言っていたのを思い出す。

論語の現代語の解釈だけ教わったって、その年齢なりの理解しかできない。そして、それは50代、60代になっても同じこと。どうせ歳を重ねればそこから別な意味を見出すんだから、若いうちは、とりあえず意味が分からなくてもその古典と向き合ったという経験さえできればいい、というのは実にまっとうな考え方だと思う。

なるほどね。

そういえば、自分は中学、高校と、そういう「素読」にあたるような音楽の聴き方をずっとしてきた。

わからない、つまらないと思っても、とにかくその一枚を完全に覚えてしまうまで何度でも聴く。(まあ、お小遣いの限界もあっていろいろ買っていられない、という現実的な理由が大きかったのだけど。)

その聴き方は、確実に今の自分の音楽の聴き方の水準点になっている。

好きなものを見つけたら、とことん読む。でも、ほかに好きなものがないか、探すのも忘れない。

けっきょく、この両方の往復運動が楽しいんだな。

って、今日はえらくまともで玉虫色の結論になってしまった。すみません。

2010年04月08日

ディス イズ セビロ。

今日、書店に行ったら、例のCDをみつけた。

ちょっと前新聞に載っていた、小林秀雄の講演CD。

たしか、その記事では、どこやらから発掘されて、春には新潮社からCDになる、と書かれていた。

記事なのか宣伝なのか、なんだか微妙な記事だったなあ。

新潮社は既にたくさん小林の講演CDを出しているのだけど、そのシリーズの8巻という扱いらしい。

テーマは「宣長の学問」と「勾玉のかたち」。んで、本日購入。

とりあえずiTunes に取り込んだので、あした聞いてみよう。

嬉しいので、内容を一切聞いていないのに、CDジャケットの感想を書いてみる。

海辺で、ジャケットを着た小林がポーズをとっている。

小林って、ホント、セビロが似合う、というか、ありていに言ってかっこいい。なんだか、ファッション雑誌の一ページのようである。

これがジャケット写真のアップ。

上下組のスーツではなく、色が微妙に違うジャケット+パンツで、胸ポケットもパッチなので、一応カジュアルな洋装、、、、ということになるけど、今の眼で見ると十分かっちりしている。

かなり仕立てがよい。いい値段したんだろうな。

例えば、右胸元あたりのエリのよれぐあい。しなやかなしっかりした芯地を入れている。

例えば、首のうしろあたりのエリ。背中から首のうしろのほうまで、身体に添ったきれいな曲線で立ち上がっている。オーダーメイドということか。

例えば、肩のラインから袖のつけねの曲線。かなり肩幅より大きめに肩を作ってあるけど(当時の流行だったんだろうか?)小林さんの胸板の薄さを補うためのものかな。全身の写真を見ると、見事にバランスの取れたシルエットになっている。

よく見ると、シャツの衿も不思議な曲線を描いている。これ、芯地入りの肉厚な衿を糊なしで仕上げているのかもしれない。

まあともかく、これだけジャケットが似合うのはうらやましいなあ。

ちょっと前新聞に載っていた、小林秀雄の講演CD。

たしか、その記事では、どこやらから発掘されて、春には新潮社からCDになる、と書かれていた。

記事なのか宣伝なのか、なんだか微妙な記事だったなあ。

新潮社は既にたくさん小林の講演CDを出しているのだけど、そのシリーズの8巻という扱いらしい。

テーマは「宣長の学問」と「勾玉のかたち」。んで、本日購入。

とりあえずiTunes に取り込んだので、あした聞いてみよう。

嬉しいので、内容を一切聞いていないのに、CDジャケットの感想を書いてみる。

海辺で、ジャケットを着た小林がポーズをとっている。

小林って、ホント、セビロが似合う、というか、ありていに言ってかっこいい。なんだか、ファッション雑誌の一ページのようである。

これがジャケット写真のアップ。

上下組のスーツではなく、色が微妙に違うジャケット+パンツで、胸ポケットもパッチなので、一応カジュアルな洋装、、、、ということになるけど、今の眼で見ると十分かっちりしている。

かなり仕立てがよい。いい値段したんだろうな。

例えば、右胸元あたりのエリのよれぐあい。しなやかなしっかりした芯地を入れている。

例えば、首のうしろあたりのエリ。背中から首のうしろのほうまで、身体に添ったきれいな曲線で立ち上がっている。オーダーメイドということか。

例えば、肩のラインから袖のつけねの曲線。かなり肩幅より大きめに肩を作ってあるけど(当時の流行だったんだろうか?)小林さんの胸板の薄さを補うためのものかな。全身の写真を見ると、見事にバランスの取れたシルエットになっている。

よく見ると、シャツの衿も不思議な曲線を描いている。これ、芯地入りの肉厚な衿を糊なしで仕上げているのかもしれない。

まあともかく、これだけジャケットが似合うのはうらやましいなあ。