2010年03月22日

テレビの新しい見方。

先ほどまで、ネットでNHKスペシャルの「裏番組」を見ていた。

といっても、この説明ではわからないと思うので、ざっと説明してみる。

最近、ネットの技術も進歩して、すごく簡単に個人レベルで生中継ができるようになった。これまでも映像を配信するしくみはあったのだけど(たとえばYOUTUBE)、それが生でできるというわけ。

その中でも気を吐いているのがUSTREAM。なんでもない飲み会を中継したりすることもできるわけで、この場で自分の日常生活を放送する人が出てきた。

でも、ただの飲み会を中継しても誰も見ない。そんなわけで、誰がいる、どこの場面にカメラを置くかがとても大切になってくる。

とまあ、こういう前提で、今日あったのが、テレビを見ながらダラダラ話す「飲み会」を、USTREAMで中継する、というもの。ホリエモンとか、津田さんとかのウエブの世界での有名人5人が集まって、ビールを飲みながらだらだらと話をするという「番組」だ。

今回の企画は、NHKスペシャルで、『激震!マスメディア』という番組を生放送している、まさにそのウラで、そのテレビの感想をいろいろしゃべるというものだった。

視聴者は、テレビを見つつ、ウエブの生中継も見つつ、ついでにツイッターをしている人は、みんながツイッターでつぶやくという、、もう、テレビ2系統、ツイッター2系統ということで、どれもながら見しかできないという、ものすごい状況。

で、さて、このネット生中継のUSTREAM。

http://www.ustream.tv/channel/ptf-live1

「いくらなんでも、これはだらだらしすぎじゃない」、という津田さんの提案で、急遽、テレビが終わった後に同じメンバーで対談を続けることになって。

・・・で、今も続いているんです。夜の11:55現在で、8586人が視聴している。

もちろん、テレビの視聴者と比べれば全然少ないんだけど。

見ている自分にも熱気が伝わるし、津田さんが対談継続の提案をしたのも、きっとこのメディア、この放送スタイルをなんとか伸ばしていきたいという思いなんだろうな。

今回のネット対談とは直接関係ないんだけど、たとえば、スポーツ中継とか、ドラマとかの「副音声」として、こういうウラ対談があると、かなり楽しい。

とにかく、メディア環境があれば、ぜひ見て欲しい、USTREAM+TWITTERの面白さ。

まだまだ対談は続いているんだけど、とりあえずこのへんで。

といっても、この説明ではわからないと思うので、ざっと説明してみる。

最近、ネットの技術も進歩して、すごく簡単に個人レベルで生中継ができるようになった。これまでも映像を配信するしくみはあったのだけど(たとえばYOUTUBE)、それが生でできるというわけ。

その中でも気を吐いているのがUSTREAM。なんでもない飲み会を中継したりすることもできるわけで、この場で自分の日常生活を放送する人が出てきた。

でも、ただの飲み会を中継しても誰も見ない。そんなわけで、誰がいる、どこの場面にカメラを置くかがとても大切になってくる。

とまあ、こういう前提で、今日あったのが、テレビを見ながらダラダラ話す「飲み会」を、USTREAMで中継する、というもの。ホリエモンとか、津田さんとかのウエブの世界での有名人5人が集まって、ビールを飲みながらだらだらと話をするという「番組」だ。

今回の企画は、NHKスペシャルで、『激震!マスメディア』という番組を生放送している、まさにそのウラで、そのテレビの感想をいろいろしゃべるというものだった。

視聴者は、テレビを見つつ、ウエブの生中継も見つつ、ついでにツイッターをしている人は、みんながツイッターでつぶやくという、、もう、テレビ2系統、ツイッター2系統ということで、どれもながら見しかできないという、ものすごい状況。

で、さて、このネット生中継のUSTREAM。

http://www.ustream.tv/channel/ptf-live1

「いくらなんでも、これはだらだらしすぎじゃない」、という津田さんの提案で、急遽、テレビが終わった後に同じメンバーで対談を続けることになって。

・・・で、今も続いているんです。夜の11:55現在で、8586人が視聴している。

もちろん、テレビの視聴者と比べれば全然少ないんだけど。

見ている自分にも熱気が伝わるし、津田さんが対談継続の提案をしたのも、きっとこのメディア、この放送スタイルをなんとか伸ばしていきたいという思いなんだろうな。

今回のネット対談とは直接関係ないんだけど、たとえば、スポーツ中継とか、ドラマとかの「副音声」として、こういうウラ対談があると、かなり楽しい。

とにかく、メディア環境があれば、ぜひ見て欲しい、USTREAM+TWITTERの面白さ。

まだまだ対談は続いているんだけど、とりあえずこのへんで。

タグ :USTREAM

2010年01月19日

2010年01月14日

光あれ

今日、歌会始で、静岡の方が入選(というのだろうか?)された。

お題は「光」。

木漏れ日、ホタル、希望の光など、様々な光を詠み込んだ歌が並ぶ中、静岡市清水区 小川健二さん(84)の歌はこれ。

選果機のベルトに乗りし我がみかん

光センサーが糖度を示す

最初は「光センサー」という言葉のインパクトの強さに衝撃を受けたけど、光というお題でセンサーを思い浮かべるこのセンス、なんというか、ごろんとしたおおらかさみたいなものに、すごく静岡を感じて、笑いがこみ上げてきた。

みかんづくりのおじいちゃんの顔が浮かぶ、しぞーか式のいい歌だと思うなあ、私は。

お題は「光」。

木漏れ日、ホタル、希望の光など、様々な光を詠み込んだ歌が並ぶ中、静岡市清水区 小川健二さん(84)の歌はこれ。

選果機のベルトに乗りし我がみかん

光センサーが糖度を示す

最初は「光センサー」という言葉のインパクトの強さに衝撃を受けたけど、光というお題でセンサーを思い浮かべるこのセンス、なんというか、ごろんとしたおおらかさみたいなものに、すごく静岡を感じて、笑いがこみ上げてきた。

みかんづくりのおじいちゃんの顔が浮かぶ、しぞーか式のいい歌だと思うなあ、私は。

2010年01月09日

あらかじめ懐かしい写真

姫(小3女子)、もらっちゃ王(五歳男子)とその友達とで近所の公園に行った。

遊んで遊んで、もう大変だったのだが、今日はその話ではない。

iPhoneの無料アプリで、ロモというカメラの撮り味を真似た加工ソフトがあったので、そのお知らせです。

どっちが加工したものか、歴然でしょう?

こういう懐かし感まで作れてしまう電子技術って、ただただ凄い。

こうなると、わたしたちの「懐かし感」なんて、意外に操作するのは簡単なんじゃないか、なんてことまで考えてしまった。

----

2010年01月06日

ミツバチをめぐる冒険

昨日、映画の話を書いたら、映画を見始めた大学時代の頃をリアルに思い出してしまった。

当時の私は、映画がA、Bと2本上映されていれば、Aの映画を見、Bの映画を見、もう一度Aの映画を見るのが定番。

念のため書いておくと、当時の映画は2本立てが普通で、入れ替えもなかった。というわけで、見たいと思えば、一日中映画館に居られたわけだ。ただし、途中退出はできないので、サンドイッチかおにぎりを作って見るわけだ。こうしていれば、1本2時間弱として、6時間を暗闇の中で過ごせることになる。

昼前に映画館に入り、出てくるともう外は薄暗い、なんてしょっちゅうだった。

本当は二本とも二回見たいのだけど、八時間映画館にいるのはさすがに辛いので、事前にどちらを二回見るのか一応チェックして行く。それでも予想が外れて、二本目も面白くて結局二本とも二度見する、なんてこともあった。

じゃあなぜ2回見るのか、ということになるが、(ヒマだという理由を除けば)、2回目に見る方が楽しいから、ということに尽きる。

私は初見では、ストーリー展開や、そのための伏線や、各カットのきれいさや、、、とにかく「細部」が気になって、純粋に映画が楽しめない性分。なんといっても2回目のほうが、普通に「物語を楽しめる」のだ。

今改めて思えば、映像を反芻するのも好きだったのだと思う。私の記憶の仕方は、(今でもそうなのだが)すごく映像先行で、ストーリーは全く忘れていても、ワンカットだけ異常に印象に残ってたりする。(「ちょっと高めのポジションからレンガの家が並んでいるところを見下ろすカット。そこに右手からトラックが入ってくる」みたいに。)そうして覚えている映像を、もういちど目の前で見るのが楽しい、そんな感じ。

さて、映画紹介には、「ネタバレ」をしない的なお約束がある。

たとえば、サスペンス映画で犯人を見る前に知ってしまうと、ドキドキできない、とか。

私的には、もちろんストーリーも知りたくないのだが、「あのカットが美しかった」みたいな話も、できれば知りたくないと思っている。そういう知識を頭に入れてしまうと、どうしてもそのシーンだけが突出して頭に飛び込んでしまうからだ。

映画とは、なるだけ素で出会いたい。

というわけで、昨日紹介した『ミツバチのささやき』にも、忘れられないシーンがある、、のだが、これは、公開が始まってしばらくしてから書いてみようと思う。

そこで、明日は、仮面ライダーディケイドの話です。(←オイ、まだ映画かよ!)

当時の私は、映画がA、Bと2本上映されていれば、Aの映画を見、Bの映画を見、もう一度Aの映画を見るのが定番。

念のため書いておくと、当時の映画は2本立てが普通で、入れ替えもなかった。というわけで、見たいと思えば、一日中映画館に居られたわけだ。ただし、途中退出はできないので、サンドイッチかおにぎりを作って見るわけだ。こうしていれば、1本2時間弱として、6時間を暗闇の中で過ごせることになる。

昼前に映画館に入り、出てくるともう外は薄暗い、なんてしょっちゅうだった。

本当は二本とも二回見たいのだけど、八時間映画館にいるのはさすがに辛いので、事前にどちらを二回見るのか一応チェックして行く。それでも予想が外れて、二本目も面白くて結局二本とも二度見する、なんてこともあった。

じゃあなぜ2回見るのか、ということになるが、(ヒマだという理由を除けば)、2回目に見る方が楽しいから、ということに尽きる。

私は初見では、ストーリー展開や、そのための伏線や、各カットのきれいさや、、、とにかく「細部」が気になって、純粋に映画が楽しめない性分。なんといっても2回目のほうが、普通に「物語を楽しめる」のだ。

今改めて思えば、映像を反芻するのも好きだったのだと思う。私の記憶の仕方は、(今でもそうなのだが)すごく映像先行で、ストーリーは全く忘れていても、ワンカットだけ異常に印象に残ってたりする。(「ちょっと高めのポジションからレンガの家が並んでいるところを見下ろすカット。そこに右手からトラックが入ってくる」みたいに。)そうして覚えている映像を、もういちど目の前で見るのが楽しい、そんな感じ。

さて、映画紹介には、「ネタバレ」をしない的なお約束がある。

たとえば、サスペンス映画で犯人を見る前に知ってしまうと、ドキドキできない、とか。

私的には、もちろんストーリーも知りたくないのだが、「あのカットが美しかった」みたいな話も、できれば知りたくないと思っている。そういう知識を頭に入れてしまうと、どうしてもそのシーンだけが突出して頭に飛び込んでしまうからだ。

映画とは、なるだけ素で出会いたい。

というわけで、昨日紹介した『ミツバチのささやき』にも、忘れられないシーンがある、、のだが、これは、公開が始まってしばらくしてから書いてみようと思う。

そこで、明日は、仮面ライダーディケイドの話です。(←オイ、まだ映画かよ!)

タグ :ミツバチのささやき

2009年11月05日

いち抜けた!

私は子供時代、小中高とずっと皆勤賞だった。

バカは風邪をひかないというが、それだけでなくて、もともとすごく惰性力(というのだろうか?)が強いのだ。毎日同じことを続けることがさほど苦にならないタイプ。

特に皆勤賞を狙っていたというより、毎日学校に行くことがあまりにアタリマエだったので、休むという選択肢が思いつけなかったような感じ。

さらに、これは今でもそうなのだが、私はガサツなところは全くガサツで平然としていられるタイプ。

友達との軋轢も、もしかしたらあったのかもしれないが、それを深刻に考えることができず、そんなわけで学校に行くのが嫌と思ったことがなかった。

ところが。

そういう私も、就職してから、本当に嫌な現場を一つだけ体験した。

もう10年以上昔の話だが、半年に渡る大プロジェクトを、立ち上げから任されたことがある。

今思えば自分自身の経験も浅かったのだが、上司からは「ダメ」「やりなおし」以外のアドバイスはもらえず、そうこうするうちにプロジェクト自体は追い込み始め、日々プレッシャーが募っていった。

頭の片隅では、一度休んで体勢を立て直すほうが賢いと思うのだけれども、「やったほうがいいこと」「やらなければいけないこと」が山積みなので、それが気になってついつい土日もなく働いてしまう。そうすると、疲れて頭も回らなくなってくる。結果、日々ぼーっとしつつ、プレッシャーだけは高まっていく、日々幽霊のように職場に通う、という、負のサイクルが始まってしまった。

結局、見かねた有能な先輩が途中で応援に入ってくれ、事なきを得たのだけれども、、、、、。

自分ひとりでは、あの状況は絶対にさばけなかった、と思うと、今でもちょっとヒヤリとする。

さらにいえば、この経験がなければ、今、ニュースやワイドショーに登場する追い詰められた人たちを見ても、「ばかだなあ」としか思えなかったかもしれない。「なんで?逃げればよかったのに」、と、冷たく言っているかもしれない。

あるタイプの人は、追い詰められても逃げられないときがある。

私の10年前の経験は、それを身をもって知ったということだったんだな。その意味では、嫌だったけど、すごくいい経験だったとも思う。

今は、、、、だいぶそこはウマくなってきて、できないことは最初から1人ではやらないし、まずくなったらすぐ弱音。いざとなったら、「いちぬ~けた」、と言える度胸も、あると思う。

、、、、こうして必要な時に弱音を吐けることは、働くうえでとても健全なことだと思うけど、ここまでが長かったんだよなあ。

ところで。

小学生の頃、書道を習っていた。・・・いや、正確には、習っていたはずなのに、毎回サボって通っていなかった、ということだ。学校の帰り、いつも遊んでいて、いつも行けなかったのだ。

確か、先生は母の友人だったので、あんまりサボった月は「月謝はもらえません」とお金を返された覚えがある。

実は、これを書き始めるまで、あの時はなんでサボれたんだろうなあ、とずっと不思議だったんだけど、書いていて判ったことがある。

このサボリは、誰にも迷惑をかけていないからだった。

上記の私の10年前の体験でいうと、○月に○ができていないと○さんが困る、さらに◎月に◎ができていないと◎さんが困る、というふうに、だれかに迷惑をかけてしまう。そんなふうに、『誰か』がからむとき、人は「いちぬーけた」と言えなくなるのかもしれない。

、、、、、

私の失敗から、誰かが「いちぬーけた」と言えるようになれれば、こんなにうれしいことはないのだけれども、まあ、他人の失敗から学べないのも人間なんだよなあ。

バカは風邪をひかないというが、それだけでなくて、もともとすごく惰性力(というのだろうか?)が強いのだ。毎日同じことを続けることがさほど苦にならないタイプ。

特に皆勤賞を狙っていたというより、毎日学校に行くことがあまりにアタリマエだったので、休むという選択肢が思いつけなかったような感じ。

さらに、これは今でもそうなのだが、私はガサツなところは全くガサツで平然としていられるタイプ。

友達との軋轢も、もしかしたらあったのかもしれないが、それを深刻に考えることができず、そんなわけで学校に行くのが嫌と思ったことがなかった。

ところが。

そういう私も、就職してから、本当に嫌な現場を一つだけ体験した。

もう10年以上昔の話だが、半年に渡る大プロジェクトを、立ち上げから任されたことがある。

今思えば自分自身の経験も浅かったのだが、上司からは「ダメ」「やりなおし」以外のアドバイスはもらえず、そうこうするうちにプロジェクト自体は追い込み始め、日々プレッシャーが募っていった。

頭の片隅では、一度休んで体勢を立て直すほうが賢いと思うのだけれども、「やったほうがいいこと」「やらなければいけないこと」が山積みなので、それが気になってついつい土日もなく働いてしまう。そうすると、疲れて頭も回らなくなってくる。結果、日々ぼーっとしつつ、プレッシャーだけは高まっていく、日々幽霊のように職場に通う、という、負のサイクルが始まってしまった。

結局、見かねた有能な先輩が途中で応援に入ってくれ、事なきを得たのだけれども、、、、、。

自分ひとりでは、あの状況は絶対にさばけなかった、と思うと、今でもちょっとヒヤリとする。

さらにいえば、この経験がなければ、今、ニュースやワイドショーに登場する追い詰められた人たちを見ても、「ばかだなあ」としか思えなかったかもしれない。「なんで?逃げればよかったのに」、と、冷たく言っているかもしれない。

あるタイプの人は、追い詰められても逃げられないときがある。

私の10年前の経験は、それを身をもって知ったということだったんだな。その意味では、嫌だったけど、すごくいい経験だったとも思う。

今は、、、、だいぶそこはウマくなってきて、できないことは最初から1人ではやらないし、まずくなったらすぐ弱音。いざとなったら、「いちぬ~けた」、と言える度胸も、あると思う。

、、、、こうして必要な時に弱音を吐けることは、働くうえでとても健全なことだと思うけど、ここまでが長かったんだよなあ。

ところで。

小学生の頃、書道を習っていた。・・・いや、正確には、習っていたはずなのに、毎回サボって通っていなかった、ということだ。学校の帰り、いつも遊んでいて、いつも行けなかったのだ。

確か、先生は母の友人だったので、あんまりサボった月は「月謝はもらえません」とお金を返された覚えがある。

実は、これを書き始めるまで、あの時はなんでサボれたんだろうなあ、とずっと不思議だったんだけど、書いていて判ったことがある。

このサボリは、誰にも迷惑をかけていないからだった。

上記の私の10年前の体験でいうと、○月に○ができていないと○さんが困る、さらに◎月に◎ができていないと◎さんが困る、というふうに、だれかに迷惑をかけてしまう。そんなふうに、『誰か』がからむとき、人は「いちぬーけた」と言えなくなるのかもしれない。

、、、、、

私の失敗から、誰かが「いちぬーけた」と言えるようになれれば、こんなにうれしいことはないのだけれども、まあ、他人の失敗から学べないのも人間なんだよなあ。

2009年10月17日

つぶやきのかなたに。

実は、夏まえごろから、ツイッター(Twitter)をはじめている。

最近ではニュースなどにも登場したりしているので、気になっている方もいるかと思う。

(You-Tubeのニュースをまとめたサイトもあるので、関心のあるかたはぜひ。)

まずは一般的な説明をしておくと、3年前にアメリカで始まった、文字制限が140字の「ミニブログ」だ。字数が少なく、パソコンやiPhoneなどから手軽に「つぶやける」。

そして、ファッション、食、経済情報など、自分が気になる分野に強い書き手を探して登録する(フォローという)と、彼らのつぶやきがリアルタイムで読める。

今年から日本語サービスが始まり、先日は日本のケイタイからも使えるようになり、いよいよ注目を集めている。

実際のところ、テレビで「140文字のミニブログ」とか、「おなかが減ったとつぶやくメディア」、「全く新しいコミュニケーションの形」、とかいわれても、何が面白いのかぴんとこないのではないだろうか。

当然だ。実のところ、ツイッターの魅力は、そういうところには(さほど)ない。

本当に面白いのは、まず、ミクシィやブログなどの旧来のウエブメディアに比べて、他者との関わりがさらに「浅い」こと。

そして、お次は情報の圧倒的な量だ。実際に利用者を見てみると、お気に入り筆者のフォローを、何百人、何千人とやっているユーザーも少なくない。

こんなにフォローしていると、当然ながら、短い時間でもたくさんの投稿が集まってしまい、全て目を通すだけ大変だ。実際、登録した全ての筆者のコメントをいちいち読まない人も多いと思われる。

そういうわけで、実際にツイッターで投稿し、読むユーザーの多くは、「誰に読まれているか判らない」「返事が来ないのが前提」「たまたま誰かが読んで、返信してくれたらラッキー」ぐらいの軽い認識で書いており、この図抜けた気楽さが大きな特徴だ。

しかし、私が、本当にツイッターが面白いと感じ始めたのは、おおぜいで一つの体験をつぶやきあう、という場面を目にしたとき。

実は、先日の静岡の地震のときのことだった。

発災直後は残念ながら全くツイッターに触る余裕がなかった。

なので、これはあとで検索してわかったことなのだが、様々な人が自分の身近な被害についてツイッターで語っていた。そして、その報道を見た感想や、応援の声かけも、(おそらく)県外からも多数集まっていた。

これを見て、私は、一人ひとりが発することのできる情報量は少ないけど、「共通な体験についておおぜいが語る」ことができる、面白いメディアだなあ、と感じたのだった。

その意味で、私がツイッターと出会ったごくごく初期に、静岡地震を経験したのは、とても意味があることだった。

(余談だが、、、、

これが、ちょっと抽象的な話になると、どうしても何かを叩いたりするような単一の反応になって面白くない。

例えば、鳩山政権についてとか、金融政策とかを見ていると、誰か強烈な一言やキャッチコピーを言ったとたん、それに流されて会話が整理されていってしまい、よくネットで見るような、カゲキだけど底の浅い議論に落ちてしまうことも多い。

おそらく、メディアの性格的に、抽象的なことを論じたり、何かを結論が出るまで議論したりする場としては向いていないのだろうと思う。

以上、余談終わり)

さて、今日も加藤和彦さんがなくなったニュースがあり、私はこれを2時ごろにツイッターで初めて知った。速さから言えば、もちろん、1時にトクダネとして放送したNHKが一番早い。

だけど、テレビを見ていない人たちの間では、こうした速報は、むしろツイッターを通じてささやかれ、すばやく広がっていった。

こうした、速報と言う意味でも、ますます意味が出てくるだろう。

信憑性をうんぬんされる向きもあるかもしれない。確かに、ショッキングな誤報が広がりやすい傾向はある。(ハリーポッターの「ハーマイオニー」死亡説など。)しかし、それが誤報とわかるやいなや、修正の140文字が飛び交うので、一般レベルのネットリテラシーをもっている方なら、さほどストレスを感じずに情報を捌いていけるのではないかと思う。

さらに、毎日新聞や、海外の新聞メディアも、ツイッターを使ってニュースを配信し始めている。

とりあえず第一報的な一行ニュースはツイッターで読み、より詳しく知りたいときは、その下に書いてあるURLから新聞社のニュースページへ飛ぶ、という形式だ。

とにかく、旧メディアとのすみわけも含め、かなり流動的なので、今後どうなるかとても楽しみなところではある。

さて。

最初に紹介した、ユーチューブでのニュースでは、コメンテータがみな「私はやったことがありませんが」と一様に言っていて、面白かった。

こうして文章に書いてみて改めて思ったのだが、ツイッターの面白さは、ある期間やってみないと、どうにもわからないようになっている。そして、文章や形にして見せるのも難しいタイプの面白さなのだ。

テレビという、即物的で目に見える形で提示しなければいけないメディアでツイッターを紹介する苦労も、今日書いてみて、改めて実感した。

うーん、うまくこの面白さの一端を伝えられたとは思わないけど、今日はこのへんにしておこう。

最後に。

実際のところツイッターの面白さは、「誰をフォローするか」、でほぼ決まる。基本的には、自分が面白いと思った人が誰の記事を読んでいるのか、を読んで、自分のお気に入りの人を見つけていくことになるのだが、これが意外と大変なのだ。

ここが、もっと効率的にできれば、本当の爆発が起こるのでは、と思っている。

最近ではニュースなどにも登場したりしているので、気になっている方もいるかと思う。

(You-Tubeのニュースをまとめたサイトもあるので、関心のあるかたはぜひ。)

まずは一般的な説明をしておくと、3年前にアメリカで始まった、文字制限が140字の「ミニブログ」だ。字数が少なく、パソコンやiPhoneなどから手軽に「つぶやける」。

そして、ファッション、食、経済情報など、自分が気になる分野に強い書き手を探して登録する(フォローという)と、彼らのつぶやきがリアルタイムで読める。

今年から日本語サービスが始まり、先日は日本のケイタイからも使えるようになり、いよいよ注目を集めている。

実際のところ、テレビで「140文字のミニブログ」とか、「おなかが減ったとつぶやくメディア」、「全く新しいコミュニケーションの形」、とかいわれても、何が面白いのかぴんとこないのではないだろうか。

当然だ。実のところ、ツイッターの魅力は、そういうところには(さほど)ない。

本当に面白いのは、まず、ミクシィやブログなどの旧来のウエブメディアに比べて、他者との関わりがさらに「浅い」こと。

そして、お次は情報の圧倒的な量だ。実際に利用者を見てみると、お気に入り筆者のフォローを、何百人、何千人とやっているユーザーも少なくない。

こんなにフォローしていると、当然ながら、短い時間でもたくさんの投稿が集まってしまい、全て目を通すだけ大変だ。実際、登録した全ての筆者のコメントをいちいち読まない人も多いと思われる。

そういうわけで、実際にツイッターで投稿し、読むユーザーの多くは、「誰に読まれているか判らない」「返事が来ないのが前提」「たまたま誰かが読んで、返信してくれたらラッキー」ぐらいの軽い認識で書いており、この図抜けた気楽さが大きな特徴だ。

しかし、私が、本当にツイッターが面白いと感じ始めたのは、おおぜいで一つの体験をつぶやきあう、という場面を目にしたとき。

実は、先日の静岡の地震のときのことだった。

発災直後は残念ながら全くツイッターに触る余裕がなかった。

なので、これはあとで検索してわかったことなのだが、様々な人が自分の身近な被害についてツイッターで語っていた。そして、その報道を見た感想や、応援の声かけも、(おそらく)県外からも多数集まっていた。

これを見て、私は、一人ひとりが発することのできる情報量は少ないけど、「共通な体験についておおぜいが語る」ことができる、面白いメディアだなあ、と感じたのだった。

その意味で、私がツイッターと出会ったごくごく初期に、静岡地震を経験したのは、とても意味があることだった。

(余談だが、、、、

これが、ちょっと抽象的な話になると、どうしても何かを叩いたりするような単一の反応になって面白くない。

例えば、鳩山政権についてとか、金融政策とかを見ていると、誰か強烈な一言やキャッチコピーを言ったとたん、それに流されて会話が整理されていってしまい、よくネットで見るような、カゲキだけど底の浅い議論に落ちてしまうことも多い。

おそらく、メディアの性格的に、抽象的なことを論じたり、何かを結論が出るまで議論したりする場としては向いていないのだろうと思う。

以上、余談終わり)

さて、今日も加藤和彦さんがなくなったニュースがあり、私はこれを2時ごろにツイッターで初めて知った。速さから言えば、もちろん、1時にトクダネとして放送したNHKが一番早い。

だけど、テレビを見ていない人たちの間では、こうした速報は、むしろツイッターを通じてささやかれ、すばやく広がっていった。

こうした、速報と言う意味でも、ますます意味が出てくるだろう。

信憑性をうんぬんされる向きもあるかもしれない。確かに、ショッキングな誤報が広がりやすい傾向はある。(ハリーポッターの「ハーマイオニー」死亡説など。)しかし、それが誤報とわかるやいなや、修正の140文字が飛び交うので、一般レベルのネットリテラシーをもっている方なら、さほどストレスを感じずに情報を捌いていけるのではないかと思う。

さらに、毎日新聞や、海外の新聞メディアも、ツイッターを使ってニュースを配信し始めている。

とりあえず第一報的な一行ニュースはツイッターで読み、より詳しく知りたいときは、その下に書いてあるURLから新聞社のニュースページへ飛ぶ、という形式だ。

とにかく、旧メディアとのすみわけも含め、かなり流動的なので、今後どうなるかとても楽しみなところではある。

さて。

最初に紹介した、ユーチューブでのニュースでは、コメンテータがみな「私はやったことがありませんが」と一様に言っていて、面白かった。

こうして文章に書いてみて改めて思ったのだが、ツイッターの面白さは、ある期間やってみないと、どうにもわからないようになっている。そして、文章や形にして見せるのも難しいタイプの面白さなのだ。

テレビという、即物的で目に見える形で提示しなければいけないメディアでツイッターを紹介する苦労も、今日書いてみて、改めて実感した。

うーん、うまくこの面白さの一端を伝えられたとは思わないけど、今日はこのへんにしておこう。

最後に。

実際のところツイッターの面白さは、「誰をフォローするか」、でほぼ決まる。基本的には、自分が面白いと思った人が誰の記事を読んでいるのか、を読んで、自分のお気に入りの人を見つけていくことになるのだが、これが意外と大変なのだ。

ここが、もっと効率的にできれば、本当の爆発が起こるのでは、と思っている。

タグ :twitter

2009年10月03日

こわいもの。

ここのところ、iPhoneからの投稿が続いていた。

まあ、本業がそこそこ忙しかったせいで、ゆっくりPCと向き合う時間が物理的にとれなかったのだけれど、以前はもっともっと忙しいときにもPCから投稿してきたわけで。

iPhone、端末としては悪くはないのだけど、やっぱりパソコンで入力するのとは文体が変わってしまう。キーボードでがんがん打てないので、思考のテンポに入力が追いついていかないせいだと思う。

飛躍も多いし、ことば足らずもある。

そんなわけで、ちょっと気持ちに余裕がある今晩、最近のブログをちょっと読み直して、この1週間分ぐらいを若干書き直したりした。

iPhoneは下書きの道具ぐらいにとどめておくのがいいのかな、と思い始めている。

さて、ここからは全く別のお話。

今日、もらっちゃ王(5歳男子)をお風呂に連れて行った。

そうしたら、階段の横のくらがりあたりで目を隠しながら歩いていたので、「どうしたの?」と聞いたら、「あっちは暗いから見ないようにしてるの」だって。

もらっちゃ王「暗いところには、ぞんびとかいるでしょ。」

ぞ、ぞんび?

おふろに入って、髪をあらってやりながら、さらに話を続けた。

(もらっちゃ王、以下は「も」と書きます)

も「おとうさんって、こわいものないの?」

うーん、別にないねえ。

も「動物とかも?」

うーん、恐い動物は、いないなあ。ライオンとか、檻がなくていたら怖いかなあ。

ねえ、もらっちゃ王は、なんでぞんびが恐いの?

も「ハロウィーンの袋に書いてあったんだよ」

というわけで、おふろから上がったもらっちゃ王がみせてくれたのが、この袋。

顔に傷があるのと、目の色が恐いんだって。

お父さんが責任もって捨ててあげるから、と言ったら安心していたようだ。

そういえば、子供のころ、暗闇って何であんなに恐かったんだろう。

子供心にも、お父さんやお母さんがいるこの現実世界に、ぞんびが出てくるとは思っていなかったはずだ。

5歳のもらっちゃ王も、そこのところはわかっている気がする。

でも。今ふと思ったのだが、この現実世界が、ある日、ある瞬間、全く別の世界になってしまうことについては、おびえていたような気がする。

うまくことばにして説明できるか自信がないのだけれど、、、、

オトナの私たちは、この世界は、強固な法則でガッチリ固められた安定した世界だと思っている。

一方、コドモは、今いる世界の安定性は一応信じているけれど、ふとしたはずみで、そこに裂け目が生まれたらどうしよう、安定していない別の世界へ飛ばされてしまったらどうしよう、と思っている。

このリアルで堅固な世界のほかに、もう一つ自分の知らない別の論理、別の成り立ちでできている「世界」がひっそりと存在していて、そこへふっとした瞬間にすべり落ちてしまうかもしれない、という恐怖。

暗いところが恐いのも、それが現実の世界に開いた、ちょっとした裂け目だからかな。

そういえば、村上春樹の『1Q84』も、現実の世界にちょっと開いた裂け目から、別の世界に入り込んでしまう、というモノガタリと言えなくもない。

まあ、本業がそこそこ忙しかったせいで、ゆっくりPCと向き合う時間が物理的にとれなかったのだけれど、以前はもっともっと忙しいときにもPCから投稿してきたわけで。

iPhone、端末としては悪くはないのだけど、やっぱりパソコンで入力するのとは文体が変わってしまう。キーボードでがんがん打てないので、思考のテンポに入力が追いついていかないせいだと思う。

飛躍も多いし、ことば足らずもある。

そんなわけで、ちょっと気持ちに余裕がある今晩、最近のブログをちょっと読み直して、この1週間分ぐらいを若干書き直したりした。

iPhoneは下書きの道具ぐらいにとどめておくのがいいのかな、と思い始めている。

さて、ここからは全く別のお話。

今日、もらっちゃ王(5歳男子)をお風呂に連れて行った。

そうしたら、階段の横のくらがりあたりで目を隠しながら歩いていたので、「どうしたの?」と聞いたら、「あっちは暗いから見ないようにしてるの」だって。

もらっちゃ王「暗いところには、ぞんびとかいるでしょ。」

ぞ、ぞんび?

おふろに入って、髪をあらってやりながら、さらに話を続けた。

(もらっちゃ王、以下は「も」と書きます)

も「おとうさんって、こわいものないの?」

うーん、別にないねえ。

も「動物とかも?」

うーん、恐い動物は、いないなあ。ライオンとか、檻がなくていたら怖いかなあ。

ねえ、もらっちゃ王は、なんでぞんびが恐いの?

も「ハロウィーンの袋に書いてあったんだよ」

というわけで、おふろから上がったもらっちゃ王がみせてくれたのが、この袋。

顔に傷があるのと、目の色が恐いんだって。

お父さんが責任もって捨ててあげるから、と言ったら安心していたようだ。

そういえば、子供のころ、暗闇って何であんなに恐かったんだろう。

子供心にも、お父さんやお母さんがいるこの現実世界に、ぞんびが出てくるとは思っていなかったはずだ。

5歳のもらっちゃ王も、そこのところはわかっている気がする。

でも。今ふと思ったのだが、この現実世界が、ある日、ある瞬間、全く別の世界になってしまうことについては、おびえていたような気がする。

うまくことばにして説明できるか自信がないのだけれど、、、、

オトナの私たちは、この世界は、強固な法則でガッチリ固められた安定した世界だと思っている。

一方、コドモは、今いる世界の安定性は一応信じているけれど、ふとしたはずみで、そこに裂け目が生まれたらどうしよう、安定していない別の世界へ飛ばされてしまったらどうしよう、と思っている。

このリアルで堅固な世界のほかに、もう一つ自分の知らない別の論理、別の成り立ちでできている「世界」がひっそりと存在していて、そこへふっとした瞬間にすべり落ちてしまうかもしれない、という恐怖。

暗いところが恐いのも、それが現実の世界に開いた、ちょっとした裂け目だからかな。

そういえば、村上春樹の『1Q84』も、現実の世界にちょっと開いた裂け目から、別の世界に入り込んでしまう、というモノガタリと言えなくもない。

タグ :恐いもの

2009年10月02日

睡眠について

静岡市図書館に行ってきた。

ここの大きな魅力の一つにCDがあるということは以前書いた。書いたのだが、またおもろを見つけてしまった。

----

CD棚には、新入荷のCDが並んでいる。

あれ。

----

本当に偶然だけど、この二枚のCDが隣り合って並んでいるって。。。。

「誰も寝てはならぬ」

「目が覚めちゃった」

秋の夜長に、寝ることについて想いをはせるCD、ということで購入したのかな(まさか)。

タグ :図書館

2009年09月25日

天使の気分で学校で

殿(中3女子)と一緒に、高校見学に行ってみた。

大勢の高校生が普通に勉強しているところを自由に出入りしながら見るという、めったにない機会。

黒板を一生懸命にノートする子、机に突っ伏しつつ、寝ているかと思えば横目で教科書を覗いている子。

それぞれ様々な姿勢ながら、なんとなく先生の話を聞いている。

いい学校だな、と思った。

しかしこの時、同時に、自分の不思議な立場も思った。

授業を見ている立場ながら、授業に参加するでもなく、教室から教室へ自由に出入りができる。

学生の頃は、こんなふうに自分が授業を見るなんて思わなかった。

学生の頃は、自分の目線でしか授業は見えない。退屈な授業も、面白い授業も。

でも、今回の見学は違った。

ちょっとした先生の緊張もよく見えるし、短い時間ながら、先生と生徒の、なんというか、かけひきみたいなものも見えてくる。

自分がこの学校という空間から完全にはじき出されてしまってもう戻れないと考えるとさびしさもあるんだけど、でも、その犠牲を払って今手にしている、俯瞰的な視点の面白さ。

大好きな映画、ベルリン天使の詩の図書館のシーンを思い出した。

巨大で天井の高い図書館が出てくる。ここには、ひとも集まるが、天使たちも集まる。

天使たちには、人々が本を黙読する声が、さざなみのように聞こえる。そこで、天使は、本を読んでいる誰かの頭にそっと頭をつける。

こうして、天使たちは人間が黙読する声をじっと聞いているのだった。

大勢の高校生が普通に勉強しているところを自由に出入りしながら見るという、めったにない機会。

黒板を一生懸命にノートする子、机に突っ伏しつつ、寝ているかと思えば横目で教科書を覗いている子。

それぞれ様々な姿勢ながら、なんとなく先生の話を聞いている。

いい学校だな、と思った。

しかしこの時、同時に、自分の不思議な立場も思った。

授業を見ている立場ながら、授業に参加するでもなく、教室から教室へ自由に出入りができる。

学生の頃は、こんなふうに自分が授業を見るなんて思わなかった。

学生の頃は、自分の目線でしか授業は見えない。退屈な授業も、面白い授業も。

でも、今回の見学は違った。

ちょっとした先生の緊張もよく見えるし、短い時間ながら、先生と生徒の、なんというか、かけひきみたいなものも見えてくる。

自分がこの学校という空間から完全にはじき出されてしまってもう戻れないと考えるとさびしさもあるんだけど、でも、その犠牲を払って今手にしている、俯瞰的な視点の面白さ。

大好きな映画、ベルリン天使の詩の図書館のシーンを思い出した。

巨大で天井の高い図書館が出てくる。ここには、ひとも集まるが、天使たちも集まる。

天使たちには、人々が本を黙読する声が、さざなみのように聞こえる。そこで、天使は、本を読んでいる誰かの頭にそっと頭をつける。

こうして、天使たちは人間が黙読する声をじっと聞いているのだった。

2009年09月04日

心の地図

人によって、「心の地図」は全然違う。

別に詩的な比喩を言っているのではない。

「あのラーメン屋の角を曲がってさあ、、、」と言われて、そんなとこにラーメン屋なんてあったっけ、と聞くと、あんなにおいしい店知らないの、といわれる。

逆に、「あの金物屋の向かいにさあ、」というと、そんなところに金物屋なんてあったっけ、と言われることも。

おでんの道具とか売ってて、面白いお店なんだけどな。

要するに、人間は自分の関心のあるものしか見ない、ということなんだろう。

そういえば、もらっちゃ王(5歳男子)も、学校の校庭の掲示板とか、へんなものを目印にして歩いているんだよね。

同じ街を歩いていても、実はみんな、見ているものは違うのだ。

いやいや、しかしこの話は枕。

今日は、亡くなった妻の母のことを話したかったのだ。

義母は、朝鮮から引き上げた経験を持っていた。

住んでいたのは今の北朝鮮。今では行こうにもいけない、国境の奥深くの街だ。

そんな遠くから、同じ街に住んでいた人と日本を目指して逃げ続け、途中、知り合いの子供の死を看取ったり、兵隊に追いかけられたりと、たいへんな思いをして日本に戻ってきた。

義母が無事に帰れなかったら、私の妻もこの世にいないと思うと、なんだか不思議な気がするのだが、、、、。

さて、その義母と一緒な街に住んでいた人たちが、何年か前に本を作った。

その本には、当時住んでいた町の暮らしや、引き上げの苦労などの文章が寄せられていた。

この本は何冊か出て、義母も文章を寄せ、それを手伝った関係で(義母の手書きの文をワープロ起こししただけだが)ので、私も見る機会があったのだけれど、その本には、その街に住んでいた何人かが、それぞれの記憶を集めて、みんなで当時の街の地図を作ったものがあった。

学校、交番、食堂に呉服屋。

50年も前にいた場所。もうそこには行くこともかなわない。それでも、記憶をたどって地図を作ってみたいと思う気持ち。

一枚の地図に込められた思い。まじまじと、その手書きの地図に見入ってしまった。

別に詩的な比喩を言っているのではない。

「あのラーメン屋の角を曲がってさあ、、、」と言われて、そんなとこにラーメン屋なんてあったっけ、と聞くと、あんなにおいしい店知らないの、といわれる。

逆に、「あの金物屋の向かいにさあ、」というと、そんなところに金物屋なんてあったっけ、と言われることも。

おでんの道具とか売ってて、面白いお店なんだけどな。

要するに、人間は自分の関心のあるものしか見ない、ということなんだろう。

そういえば、もらっちゃ王(5歳男子)も、学校の校庭の掲示板とか、へんなものを目印にして歩いているんだよね。

同じ街を歩いていても、実はみんな、見ているものは違うのだ。

いやいや、しかしこの話は枕。

今日は、亡くなった妻の母のことを話したかったのだ。

義母は、朝鮮から引き上げた経験を持っていた。

住んでいたのは今の北朝鮮。今では行こうにもいけない、国境の奥深くの街だ。

そんな遠くから、同じ街に住んでいた人と日本を目指して逃げ続け、途中、知り合いの子供の死を看取ったり、兵隊に追いかけられたりと、たいへんな思いをして日本に戻ってきた。

義母が無事に帰れなかったら、私の妻もこの世にいないと思うと、なんだか不思議な気がするのだが、、、、。

さて、その義母と一緒な街に住んでいた人たちが、何年か前に本を作った。

その本には、当時住んでいた町の暮らしや、引き上げの苦労などの文章が寄せられていた。

この本は何冊か出て、義母も文章を寄せ、それを手伝った関係で(義母の手書きの文をワープロ起こししただけだが)ので、私も見る機会があったのだけれど、その本には、その街に住んでいた何人かが、それぞれの記憶を集めて、みんなで当時の街の地図を作ったものがあった。

学校、交番、食堂に呉服屋。

50年も前にいた場所。もうそこには行くこともかなわない。それでも、記憶をたどって地図を作ってみたいと思う気持ち。

一枚の地図に込められた思い。まじまじと、その手書きの地図に見入ってしまった。

2009年08月27日

やっちゃった・・・・・。

とある居酒屋にて。

私は、近くの席の体育会系3人組といい感じで話していた。

カウンターで隣になった、よくある感じの出逢い。

男性二人はとある武道での先輩と後輩、女性は先輩のほうの彼女だった。

でも、何の弾みか、途中でちょっといじめモードにスイッチが入ってしまった。

先輩が後輩に生のままの焼酎をついで、水で割らずに「はい飲んで」。

後輩は、一口飲んで、「うわ、これ濃いっす、ヤバいっすよ」とか言っていて、でもほんとに困っているのか、先輩を立てて敢えていじられてるのか読めない感じ。

彼女も止めずに面白がっているばかり。3人だけ変に賑やかになってはいるものの、まわりのお客さんは引いている。その頃には私もかなり引いていて、もうそろそろお勘定して消えよう、と思っていた。

「おしっ。じゃあその濃いの、一息で飲んじゃいな」、と、先輩。そして、イッキの歌を先輩が歌い始めようとした。

私は、{ああ、もう嫌だなあ}、と思って、横からジョッキに手を伸ばして。

「へー、ちょっと飲ませて下さいよ」とジョッキを取って、ごくごく、ほとんど飲んでしまった。

「あ、おいしいじゃないですか。濃い、って程でもないかも」

3人は引いた。

ああ、やっちゃった。

私、実は内向的武闘派なのだ。

翌朝は、心配したほどは頭痛もなかった。

心配したほどには。

私は、近くの席の体育会系3人組といい感じで話していた。

カウンターで隣になった、よくある感じの出逢い。

男性二人はとある武道での先輩と後輩、女性は先輩のほうの彼女だった。

でも、何の弾みか、途中でちょっといじめモードにスイッチが入ってしまった。

先輩が後輩に生のままの焼酎をついで、水で割らずに「はい飲んで」。

後輩は、一口飲んで、「うわ、これ濃いっす、ヤバいっすよ」とか言っていて、でもほんとに困っているのか、先輩を立てて敢えていじられてるのか読めない感じ。

彼女も止めずに面白がっているばかり。3人だけ変に賑やかになってはいるものの、まわりのお客さんは引いている。その頃には私もかなり引いていて、もうそろそろお勘定して消えよう、と思っていた。

「おしっ。じゃあその濃いの、一息で飲んじゃいな」、と、先輩。そして、イッキの歌を先輩が歌い始めようとした。

私は、{ああ、もう嫌だなあ}、と思って、横からジョッキに手を伸ばして。

「へー、ちょっと飲ませて下さいよ」とジョッキを取って、ごくごく、ほとんど飲んでしまった。

「あ、おいしいじゃないですか。濃い、って程でもないかも」

3人は引いた。

ああ、やっちゃった。

私、実は内向的武闘派なのだ。

翌朝は、心配したほどは頭痛もなかった。

心配したほどには。

2009年08月18日

2009年08月03日

記憶のまち

もうすぐお盆、のせいなのか、義理の母のことを思い出している。義母は、もう亡くなっている。

母は、今では北朝鮮になってしまう「とある町」に暮らしていた。そして、戦局が悪くなってからいのちからがら逃げ出したと言う。この脱出では、いろいろな悲しい目に会って、それを聞いたことも、私にとっては大事な思い出だ。そして、もし義母がここで亡くなっていれば私も結婚してなくて、子供たちも生まれてなくて、、、、。といろいろ思うのだけれど、今日はまた別の話をしたい。

母が亡くなるちょっと前、その同じ町に住んでいた人たちが共同で本を出した。

そこには、いまでは行くことも叶わない町の地図が載っていた。引き揚げた皆さんの記憶で書き上げた地図。呉服屋、交番、八百屋。様々な店が、みんなの記憶をつきあわせて、一枚の地図になっていたのだ。

この地図を見たとき、記憶って、暮らすって、土地に愛着を持つって何だろうか、と思ったのだった。

ヒトは、どこでもない場所には生きられない。かならず、どこか、ある場所に生き、眠るのだ、と思った。

母は、今では北朝鮮になってしまう「とある町」に暮らしていた。そして、戦局が悪くなってからいのちからがら逃げ出したと言う。この脱出では、いろいろな悲しい目に会って、それを聞いたことも、私にとっては大事な思い出だ。そして、もし義母がここで亡くなっていれば私も結婚してなくて、子供たちも生まれてなくて、、、、。といろいろ思うのだけれど、今日はまた別の話をしたい。

母が亡くなるちょっと前、その同じ町に住んでいた人たちが共同で本を出した。

そこには、いまでは行くことも叶わない町の地図が載っていた。引き揚げた皆さんの記憶で書き上げた地図。呉服屋、交番、八百屋。様々な店が、みんなの記憶をつきあわせて、一枚の地図になっていたのだ。

この地図を見たとき、記憶って、暮らすって、土地に愛着を持つって何だろうか、と思ったのだった。

ヒトは、どこでもない場所には生きられない。かならず、どこか、ある場所に生き、眠るのだ、と思った。

2009年08月01日

てつがく な えほん 。

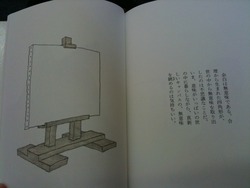

先日、近所の病院で健康診断があったとき、待合室で発見した本。

年を重ねてさらに凄みがました、赤瀬川原平さんの書き下ろし絵本。

大昔、曲線しかない世界から、ヒトはいかにして四角形を創造したか。

何かをじっとみる、という動作についての、歴史的考察。

世界を四角いフレームで切り取ることのすごさ、おもしろさ。

赤瀬川さんが今までやってきたことのいくつかは、誰も歩いていないところに道を作ることだった。

「老人力」しかり、「路上観察」しかり、「千円札裁判」だってそう。

この歳で、また新たな道を切り開くその生き方(でもたぶん気張ってはいない)に、ちょっと感動してしまった。

年を重ねてさらに凄みがました、赤瀬川原平さんの書き下ろし絵本。

大昔、曲線しかない世界から、ヒトはいかにして四角形を創造したか。

何かをじっとみる、という動作についての、歴史的考察。

世界を四角いフレームで切り取ることのすごさ、おもしろさ。

赤瀬川さんが今までやってきたことのいくつかは、誰も歩いていないところに道を作ることだった。

「老人力」しかり、「路上観察」しかり、「千円札裁判」だってそう。

この歳で、また新たな道を切り開くその生き方(でもたぶん気張ってはいない)に、ちょっと感動してしまった。

2009年07月29日

カポエイラという「場」、そして目眩について

以前、カポエイラを一度だけ体験した事がある。

カポエイラというのは、ブラジルで発達した武術、、、、おっと、武術でもあり、舞踏でもある、というもの。

ブラジルの奴隷たちはいざというときの腕を磨きたい。でも、暴動を恐れる支配者たちは、あからさまに「武術」を練習していると、必ず弾圧しにくる。そこで、これは踊りだ、ということにして、練習を積み、洗練されていったのが現在のカポエイラということらしい。

実際、踊りとも格闘技とも言いがたい。しかし、その「場」の持つ独特の昂揚感は、中毒性がある。

二人の戦い手を囲むように観客が車座になり、うたを歌う。そして、パンディロ(タンバリンみたいな楽器)やアタバキ(縦長のドラム)、ビリンバウ(この楽器は一口では説明しにくい、、、)などの伴奏で演技が進む。演者同士もアドリブの応酬があり、さらに演技と演奏も相互に煽りあって、車座の中は常にゆるやかな、時に烈しい緊張感が持続していく。この音楽も、おなかの底がもやもやムラムラしてくるような、不思議な土着的な力を潜ませている。

文章にしてもなかなか伝わらないのだけれども、生で見れば、その昂揚感は実感してもらえると思う。

さて、そのカポエイラ。

とにかく回転技が多い。宙返りしたり、横回りしたり、時にはブレイクダンスのように頭を支点にしてぐるりと回ったり、、、、。

日常生活では、こんな風に回転することはめったにない。それだけに、ちょっとだけ体験しても、目が回ってしまう、のだが。ちょっと練習をしてみると、自分の周りの世界と、その中で回っている自分の位置関係がおぼろげに見えてきて、その空間感覚が面白いのだ。自分がぐるりと回っていても、それに対して世界はずっしりとそこにあることが実感できる。

世界のずっしり感が実感できるというか、自分が回転するからこそ、世界が見える。

ぶらんこ。

そう、子どものころ、ぶらんこに何度も繰り返し乗った、あの時の感覚に近いかもしれない。

ロジェカイヨワの「めまい」

カポエイラというのは、ブラジルで発達した武術、、、、おっと、武術でもあり、舞踏でもある、というもの。

ブラジルの奴隷たちはいざというときの腕を磨きたい。でも、暴動を恐れる支配者たちは、あからさまに「武術」を練習していると、必ず弾圧しにくる。そこで、これは踊りだ、ということにして、練習を積み、洗練されていったのが現在のカポエイラということらしい。

実際、踊りとも格闘技とも言いがたい。しかし、その「場」の持つ独特の昂揚感は、中毒性がある。

二人の戦い手を囲むように観客が車座になり、うたを歌う。そして、パンディロ(タンバリンみたいな楽器)やアタバキ(縦長のドラム)、ビリンバウ(この楽器は一口では説明しにくい、、、)などの伴奏で演技が進む。演者同士もアドリブの応酬があり、さらに演技と演奏も相互に煽りあって、車座の中は常にゆるやかな、時に烈しい緊張感が持続していく。この音楽も、おなかの底がもやもやムラムラしてくるような、不思議な土着的な力を潜ませている。

文章にしてもなかなか伝わらないのだけれども、生で見れば、その昂揚感は実感してもらえると思う。

さて、そのカポエイラ。

とにかく回転技が多い。宙返りしたり、横回りしたり、時にはブレイクダンスのように頭を支点にしてぐるりと回ったり、、、、。

日常生活では、こんな風に回転することはめったにない。それだけに、ちょっとだけ体験しても、目が回ってしまう、のだが。ちょっと練習をしてみると、自分の周りの世界と、その中で回っている自分の位置関係がおぼろげに見えてきて、その空間感覚が面白いのだ。自分がぐるりと回っていても、それに対して世界はずっしりとそこにあることが実感できる。

世界のずっしり感が実感できるというか、自分が回転するからこそ、世界が見える。

ぶらんこ。

そう、子どものころ、ぶらんこに何度も繰り返し乗った、あの時の感覚に近いかもしれない。

ロジェカイヨワの「めまい」

2009年07月28日

いろ、いろいろ。

スノドカフェでの「いろ」の写真展、行きたかったなあ。

平野先生の記事を読むにつけ。

色覚の問題って、とても面白いと思っているので、今日はその話をしてみよう。

色って、かなり特殊な存在だと思うのだ。相互認識において。

たとえば、色弱の人に、一般的な色覚の人が出会ったと考えてみて欲しい。

私には苦もなく区別がつく色が、彼には区別がつかない。

おんなじ色に見える、ようだ。

じゃあ、「彼にはなぜこんなに違う二つの色が、おんなじに見えるんだろう」。

でも一方で、色弱のひとはこう思っているかもしれない。

「僕には同じに見える一つの色が、彼にはなんで違って見えるんだろう」。

これは、視力が弱くてよく見えない、とは、決定的に違うことだ。

目が悪いなら、近くに行って目を近づけてみればわかる。でも、色覚の相違は、いくら近くで見ても解決しない。

色覚の問題と、視力の問題は全く異なるのだ。

「形」の問題なら、目を近づければ、絶対にどこかで整合する。最悪、手で触れば確認できる。人と人は、その共通認識から対話を進めていけばいいのだ。

(これって、「どんなに意見が違う二人でも、話し合っていけば絶対に意見の一致する部分がある」、という話に似てる。)

ところが、色覚の場合は、目を近づけようとどうしようと、わからないものはわからない。色についての感覚が違う人同士が、対話を重ねて解決することではないのだ。

(上の例になぞらえて言えば、「意見が違う二人は、絶対に一致しあうことがない。なぜなら、認識のいちばん根本は、決してわかりあえないから。」ということになる。)

多数派の、普通の色覚を持った人からみれば、色弱の人はエイリアンに思えるかもしれない。だって、自分と同じ世界を見てると思っていると、根本のところで見え方が違うのだから。

さて。

で、そういう、「絶対的な他者」を経験できるショックな一瞬って、日常生活の中では、色ぐらいしかないのではないだろうか。

隣り合っている誰かさんは、自分と違う世界を見ている、らしい。そして、それを確かめる方法はない。相手の頭の中に入りでもしない限り。

、、、、、、、

とまあ、そういうことを踏まえて「色」にまつわる展覧会を見ていると、そのへんについて、ちょっとちょっかいを出してみたくなったのである。

すごく哲学的な話のふりして、実はすごく現実的な話でもあるのだけれど、要するに、「人はがんばれば分かり合える」ということを、色覚は根本的に否定しているのだ。

うーん、今日はちょっと恐い話になってしまったか。

でも、私は、「だから人は分かり合えないんだ」、なんて絶望的なことを言いたいんではない。

むしろ、絶対に分かり合えないはずの人同士が、同じものを見て感動したり、恋に落ちたり、、、、、同じコトを感じることがあるのってすごい、ということを言いたいのだ。

そして、それに気づくという意味では、色弱の人がいるっていいことじゃん、とも思う。

だけれども、まあ、長くなるので、この話はずっと未来のいつかに、またきちんと。

平野先生の記事を読むにつけ。

色覚の問題って、とても面白いと思っているので、今日はその話をしてみよう。

色って、かなり特殊な存在だと思うのだ。相互認識において。

たとえば、色弱の人に、一般的な色覚の人が出会ったと考えてみて欲しい。

私には苦もなく区別がつく色が、彼には区別がつかない。

おんなじ色に見える、ようだ。

じゃあ、「彼にはなぜこんなに違う二つの色が、おんなじに見えるんだろう」。

でも一方で、色弱のひとはこう思っているかもしれない。

「僕には同じに見える一つの色が、彼にはなんで違って見えるんだろう」。

これは、視力が弱くてよく見えない、とは、決定的に違うことだ。

目が悪いなら、近くに行って目を近づけてみればわかる。でも、色覚の相違は、いくら近くで見ても解決しない。

色覚の問題と、視力の問題は全く異なるのだ。

「形」の問題なら、目を近づければ、絶対にどこかで整合する。最悪、手で触れば確認できる。人と人は、その共通認識から対話を進めていけばいいのだ。

(これって、「どんなに意見が違う二人でも、話し合っていけば絶対に意見の一致する部分がある」、という話に似てる。)

ところが、色覚の場合は、目を近づけようとどうしようと、わからないものはわからない。色についての感覚が違う人同士が、対話を重ねて解決することではないのだ。

(上の例になぞらえて言えば、「意見が違う二人は、絶対に一致しあうことがない。なぜなら、認識のいちばん根本は、決してわかりあえないから。」ということになる。)

多数派の、普通の色覚を持った人からみれば、色弱の人はエイリアンに思えるかもしれない。だって、自分と同じ世界を見てると思っていると、根本のところで見え方が違うのだから。

さて。

で、そういう、「絶対的な他者」を経験できるショックな一瞬って、日常生活の中では、色ぐらいしかないのではないだろうか。

隣り合っている誰かさんは、自分と違う世界を見ている、らしい。そして、それを確かめる方法はない。相手の頭の中に入りでもしない限り。

、、、、、、、

とまあ、そういうことを踏まえて「色」にまつわる展覧会を見ていると、そのへんについて、ちょっとちょっかいを出してみたくなったのである。

すごく哲学的な話のふりして、実はすごく現実的な話でもあるのだけれど、要するに、「人はがんばれば分かり合える」ということを、色覚は根本的に否定しているのだ。

うーん、今日はちょっと恐い話になってしまったか。

でも、私は、「だから人は分かり合えないんだ」、なんて絶望的なことを言いたいんではない。

むしろ、絶対に分かり合えないはずの人同士が、同じものを見て感動したり、恋に落ちたり、、、、、同じコトを感じることがあるのってすごい、ということを言いたいのだ。

そして、それに気づくという意味では、色弱の人がいるっていいことじゃん、とも思う。

だけれども、まあ、長くなるので、この話はずっと未来のいつかに、またきちんと。

2009年07月24日

送別会にて

先日送別会があった。

東京に去年転勤した同僚がいる。彼が、今年東京に転勤する後輩たちに向けて、贈る言葉をファックスしていた。

会ではその代読があった。その中の言葉。

相手を精神的に追い詰めて撮影して、「がんばって追い込んだから、すごいシーンが撮れたね、よかったよかった」とか言っている人がいます。でも、そうやって相手を追い詰めて追い詰めるのがわれわれの本当の仕事なら、この会社に未来はないと思います。

しんどい誰かに寄り添って、一緒に苦しんでいるうちになにかが見えてくる、という仕事でなければ、この仕事はつまらないです。

そうなんだよね。

お酒を飲みながら、ちょっと心が震えた。

東京に去年転勤した同僚がいる。彼が、今年東京に転勤する後輩たちに向けて、贈る言葉をファックスしていた。

会ではその代読があった。その中の言葉。

相手を精神的に追い詰めて撮影して、「がんばって追い込んだから、すごいシーンが撮れたね、よかったよかった」とか言っている人がいます。でも、そうやって相手を追い詰めて追い詰めるのがわれわれの本当の仕事なら、この会社に未来はないと思います。

しんどい誰かに寄り添って、一緒に苦しんでいるうちになにかが見えてくる、という仕事でなければ、この仕事はつまらないです。

そうなんだよね。

お酒を飲みながら、ちょっと心が震えた。

タグ :送別会

2009年07月18日

発表会

静岡大学のキャンパスで、「静岡の文化」の発表会に。

取材すること、の喜びにあふれた発表会。今後も楽しんで授業できるといいですね。大変だろうとは思うけど、こんなに役立つ授業はない、とも思う。

そして、、、

実は、この発表のちょっと前。

静岡大学にバスで向かおうとして、乗りすごして終点まで行ってしまっていた。

たまたま一緒に乗りあわせ、静大に向かうはずの某先生(都市がご専門)も一緒に困惑、、、、、

のはずが、終点で古い土蔵を発見し、大興奮!!!

転んでもタダではおきない、というより、むしろ転んで喜んでる感じが、、、、、。

こういう先生だから、勉強の楽しさをきちっと伝えられるんだろうなあ。

2009年07月10日

仕事もデザインもロングライフで~一番大事なお金の話~

6月20日、というと、ずいぶん前、しかも清水のスノドカフェでのアートトークイベントと同じ日なのだが、、、、、。

静岡市のCCC(静岡市クリエーター支援センター)で、デザイナー・ プロデューサーのナガオカケンメイさんを招いてのトークイベントに参加した。

昨年、ケンメイさんのプロジェクトショップの一つ、D&Department Storeが静岡にもオープンしたのがきっかけで開かれたとのこと。

D & Department というのは、ケンメイさんのやっているプロジェクトの総称。本のリサイクル、無印良品のリサイクルユースなど、たくさんの試みの集合体なのだが、"STORE"は、プロジェクトの一つの柱として、各県に一つずつ、その地域を愛する共同経営者(理解者)と共に ショップを作り、ケンメイさんのメガネにかなう日本生まれの息の長いデザイン=「ロング・ライフ・デザイン」を販売する、というもの。それとともに、そのショップ自体も、地域のよきデザインを掘り起こす拠点となる。ケンメイさん曰く、デザインの視点から組み立てる観光案内所なのだという。実はこのお店のことは、以前このブログでも書いている。

正直、そのコンセプトを聞い ただけでは、面白いけれど、ケンメイさんをどこまで信じていいのか微妙に思っていた。

どんなレトリックを使っても、結局デザインとは消費されるもの。デザインが先細りの今、古い会社のデザイン資産の美味しいとこ取りをすれば開発費もかからない。結局は新たな使い捨てのサイクルを行う方便なのではないか?

しかも、悪いことに、世の中には、阿漕なことをやっているのにそれに本当に気づかず、自分ではいいコトをやっていると思っている手合いもいることだし、、、、、。

しかし、実際にケンメイさんの話を聞いて、この人なら信じ ても良いかも、と思わされた。

その時のことを書きたくて、でもいろいろ忙しく、ようやく今書いている、というわけだ。

さて、会の質疑の時間、 「このお店は、一回だけ行 くには魅力的なコンセプトですが、店としては飽きずに何度も来てもらう必要がありますよね。それと、永続的なデザインだけを扱うというのは矛盾しているのでは?ど うやって店の新鮮さを維持しているの?」という質問があった。

ケンメイさんはうーんとうなって、それが悩みどころなんですよ、と言った。

正直な人だ。

会場での他の答えや、後のお茶会で聞いた話もまぜこぜにして、ケンメイさんの言いたかったことを私なりにまとめてみる。

昭和デザインの復活プロジェクトを始めるに当たり、ケンメイさんは、ずっと(5年だったかな)作り続けること、修理に答えられること、最低限のロットは買い取ること、をセレクトの条件にした。

メーカーがずっと作り続けないと、ロングライフなデザインをとりあげる意味がない。

修理できなければ、壊れたら使い捨てられてしまう。

最低限のロットを買い取らないと、メーカーはやっていけない。(特に家具など)

「ロングライフ」というコンセプトを維持するには、上記全てが必要条件。実務上は相談・妥協の余地があるにせよ、それぞれかなりハードルが高い。でも、メーカーと、消費者を巻き込んで、デザインへの向かい合い方から変えていく、というのが「ロング・ライフ・デザイン」を成り立たせる必要条件。

プロジェクトが動き出して10年。だんだんそういうことがわかってきた、とケンメイさんは言っていた。

ケンメイさん。

「ロングライフというからには、いつも同じものが並んでいるのも、ある意味当然になっちゃう。究極、お客さんにまた来てもらうためには、この店のコンセプトを知って、好きになってもらうしかないんですよね。だから、まずは来てください。店をぶらりと見てください。」

ケンメイさんには、まず、日本のデザインの現状に、強い怒りがあるのだろう。彼は、そのために、まず「仕事をデザインする」ことから取り掛かろうとしているんだな。それは、大変なことではあるけれど。

そして、ある意味矛盾を抱えながらも、「このビジネスモデルをなんとか作るのが自分の使命だ」、と、必死で考えて、動いているのだ。

さて、

ショップでは、日本が高度成長の時代に「たくさん作れないからダメ」「同じものでは飽きられちゃう」という理由で切り捨てられてしまっていたたくさんの品々が並んでいる。それが一同に並んだときの、雑多さと、強さ。

興味が沸けば、一度静岡のお店に行ってみることをおすすめします。名古屋の家具メーカーカリモクの椅子やエースのカバン。オルファのカッターや、静岡のお茶箱など、日本の、ちょっと懐かしくもオリジナリティのあるデザインと出会えます。

まだまだ静岡産品のセレクションにはブレがあって、観光案内所というわけにはいかないのだが、そう、そこがあなたの出番!

お気に入りの静岡のロングライフデザイン、お店の人も提案を求めているはずだ。

なんか宣伝のようであるが(実際に超勝手な宣伝なのだが)、すごく刺激的なことは保証する。

そして、7月24日には静岡店でイベントも。

---

Special Event 1

お国自慢持ち寄りパーティ

2009年 7月24日(金)20:00-22:00

会 場: D&DEPARTMENT PROJECT SHIZUOKA

ご参加の皆様の持ち寄りによるポットラックパーティを開催いたします。お国自慢の名酒、名菓などをお持ちよりの上、ぜひご参加ください。

---

モノをあるコンセプトの下に並べ、ることで強い意味づけをして輝かせる、という意味では、ケンメイさんは、美術でいえば「キュレーター」なのだ。

今思えば、この20日には、ケンメイさんとロジャーさん、二人の強烈なキュレーターに会っていたんだな。なんか今、腑に落ちた。

D&DEPARTMENT PROJECT 静岡店

〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松1-24-10

tel:054-238-6678 fax:054-238-6679

営業時間

ショップ : 12:00~20:00

ダイニング : 12:00~22:00(金・土~23:00)

定休日:第1,3火曜日

駐車場:20台

そうそう、ロジャーさんの会の後半部分の感想「オルタナイーヴ2」も鋭意準備中なのだが、いつになることやら。

今回の副題を「~思いとお金~」にしたのは、「お金」というキーワードが、夜のスノドカフェ」でのアート話と絶妙にリンクすると思ったからなのだが、うーん、今のところうまく書けてないなあ。

これは、ちょっとがんばります。

そして、さらに追伸。

わが家の「殿(中3の娘)」が、キャンプを無事に終えて帰ってきた。

雨に濡れなかった?と聞いたら、「ガムテープで目張りしてたからゼンゼン大丈夫」だって。偉いじゃん。

去年は雨でずぶ濡れになって大変だったから、あれで学習したんだな。

静岡市のCCC(静岡市クリエーター支援センター)で、デザイナー・ プロデューサーのナガオカケンメイさんを招いてのトークイベントに参加した。

昨年、ケンメイさんのプロジェクトショップの一つ、D&Department Storeが静岡にもオープンしたのがきっかけで開かれたとのこと。

D & Department というのは、ケンメイさんのやっているプロジェクトの総称。本のリサイクル、無印良品のリサイクルユースなど、たくさんの試みの集合体なのだが、"STORE"は、プロジェクトの一つの柱として、各県に一つずつ、その地域を愛する共同経営者(理解者)と共に ショップを作り、ケンメイさんのメガネにかなう日本生まれの息の長いデザイン=「ロング・ライフ・デザイン」を販売する、というもの。それとともに、そのショップ自体も、地域のよきデザインを掘り起こす拠点となる。ケンメイさん曰く、デザインの視点から組み立てる観光案内所なのだという。実はこのお店のことは、以前このブログでも書いている。

正直、そのコンセプトを聞い ただけでは、面白いけれど、ケンメイさんをどこまで信じていいのか微妙に思っていた。

どんなレトリックを使っても、結局デザインとは消費されるもの。デザインが先細りの今、古い会社のデザイン資産の美味しいとこ取りをすれば開発費もかからない。結局は新たな使い捨てのサイクルを行う方便なのではないか?

しかも、悪いことに、世の中には、阿漕なことをやっているのにそれに本当に気づかず、自分ではいいコトをやっていると思っている手合いもいることだし、、、、、。

しかし、実際にケンメイさんの話を聞いて、この人なら信じ ても良いかも、と思わされた。

その時のことを書きたくて、でもいろいろ忙しく、ようやく今書いている、というわけだ。

さて、会の質疑の時間、 「このお店は、一回だけ行 くには魅力的なコンセプトですが、店としては飽きずに何度も来てもらう必要がありますよね。それと、永続的なデザインだけを扱うというのは矛盾しているのでは?ど うやって店の新鮮さを維持しているの?」という質問があった。

ケンメイさんはうーんとうなって、それが悩みどころなんですよ、と言った。

正直な人だ。

会場での他の答えや、後のお茶会で聞いた話もまぜこぜにして、ケンメイさんの言いたかったことを私なりにまとめてみる。

昭和デザインの復活プロジェクトを始めるに当たり、ケンメイさんは、ずっと(5年だったかな)作り続けること、修理に答えられること、最低限のロットは買い取ること、をセレクトの条件にした。

メーカーがずっと作り続けないと、ロングライフなデザインをとりあげる意味がない。

修理できなければ、壊れたら使い捨てられてしまう。

最低限のロットを買い取らないと、メーカーはやっていけない。(特に家具など)

「ロングライフ」というコンセプトを維持するには、上記全てが必要条件。実務上は相談・妥協の余地があるにせよ、それぞれかなりハードルが高い。でも、メーカーと、消費者を巻き込んで、デザインへの向かい合い方から変えていく、というのが「ロング・ライフ・デザイン」を成り立たせる必要条件。

プロジェクトが動き出して10年。だんだんそういうことがわかってきた、とケンメイさんは言っていた。

ケンメイさん。

「ロングライフというからには、いつも同じものが並んでいるのも、ある意味当然になっちゃう。究極、お客さんにまた来てもらうためには、この店のコンセプトを知って、好きになってもらうしかないんですよね。だから、まずは来てください。店をぶらりと見てください。」

ケンメイさんには、まず、日本のデザインの現状に、強い怒りがあるのだろう。彼は、そのために、まず「仕事をデザインする」ことから取り掛かろうとしているんだな。それは、大変なことではあるけれど。

そして、ある意味矛盾を抱えながらも、「このビジネスモデルをなんとか作るのが自分の使命だ」、と、必死で考えて、動いているのだ。

さて、

ショップでは、日本が高度成長の時代に「たくさん作れないからダメ」「同じものでは飽きられちゃう」という理由で切り捨てられてしまっていたたくさんの品々が並んでいる。それが一同に並んだときの、雑多さと、強さ。

興味が沸けば、一度静岡のお店に行ってみることをおすすめします。名古屋の家具メーカーカリモクの椅子やエースのカバン。オルファのカッターや、静岡のお茶箱など、日本の、ちょっと懐かしくもオリジナリティのあるデザインと出会えます。

まだまだ静岡産品のセレクションにはブレがあって、観光案内所というわけにはいかないのだが、そう、そこがあなたの出番!

お気に入りの静岡のロングライフデザイン、お店の人も提案を求めているはずだ。

なんか宣伝のようであるが(実際に超勝手な宣伝なのだが)、すごく刺激的なことは保証する。

そして、7月24日には静岡店でイベントも。

---

Special Event 1

お国自慢持ち寄りパーティ

2009年 7月24日(金)20:00-22:00

会 場: D&DEPARTMENT PROJECT SHIZUOKA

ご参加の皆様の持ち寄りによるポットラックパーティを開催いたします。お国自慢の名酒、名菓などをお持ちよりの上、ぜひご参加ください。

---

モノをあるコンセプトの下に並べ、ることで強い意味づけをして輝かせる、という意味では、ケンメイさんは、美術でいえば「キュレーター」なのだ。

今思えば、この20日には、ケンメイさんとロジャーさん、二人の強烈なキュレーターに会っていたんだな。なんか今、腑に落ちた。

D&DEPARTMENT PROJECT 静岡店

〒422-8034 静岡県静岡市駿河区高松1-24-10

tel:054-238-6678 fax:054-238-6679

営業時間

ショップ : 12:00~20:00

ダイニング : 12:00~22:00(金・土~23:00)

定休日:第1,3火曜日

駐車場:20台

そうそう、ロジャーさんの会の後半部分の感想「オルタナイーヴ2」も鋭意準備中なのだが、いつになることやら。

今回の副題を「~思いとお金~」にしたのは、「お金」というキーワードが、夜のスノドカフェ」でのアート話と絶妙にリンクすると思ったからなのだが、うーん、今のところうまく書けてないなあ。

これは、ちょっとがんばります。

そして、さらに追伸。

わが家の「殿(中3の娘)」が、キャンプを無事に終えて帰ってきた。

雨に濡れなかった?と聞いたら、「ガムテープで目張りしてたからゼンゼン大丈夫」だって。偉いじゃん。

去年は雨でずぶ濡れになって大変だったから、あれで学習したんだな。