2009年12月14日

椿姫の「ダレ場」

*読み返した後、気になって追記を書きました。

ただ、それで十分だとも思っていないので、たぶんいつか改めて別稿を書くつもりです。

彦六師匠の落語で、「中村仲蔵」っていうのがある。

この噺を聞いていると、へー、と思うことが山ほど出てくる。

例えば、昔の芝居は朝の7時から始まっていたんだって。それに、明治2~3年頃までは、芝居の「夜の部」はなかったらしい。

んで、これ全て、照明源が日光しかなかったせいだというお話……。

さらに……その昔、忠臣蔵は、2日かけて上演されたらしい。しかも、東海道四谷怪談と「イレコ」で。

1日目は、忠臣蔵の前半と四谷怪談の後半。2日目はもっとイレコになりつつ、最後は忠臣蔵の大団円へ。

というのも、そもそも東海道四谷怪談は四十七士から落ちこぼれた男とお岩さんの物語で、もともと「ウラ忠臣蔵」として描かれた作品なんだって。

早くもトリビアばかりで本筋から外れているなあ。

とりあえず押えておきたいのは、昔の歌舞伎はそんなにも長い時間をかけて楽しむものだったということとと、そんなわけで、もともと、最初から最後まで集中して見なくても楽しめるように作られていた、ということ、である。

さて。

そんなわけで、長い劇の間には、後々の伏線になる状況説明をする場面や、本筋とは無縁な人物が活躍する場面もある。で、こうした、いわゆる見せ場とは正反対の場面を「ダレ場」と言ったらしい。

演劇に関わらず、ドラマには「ダレ場」はとても重要だ。物語をわかってもらうためには、ある程度背景を知ってもらう必要がある反面、面白くなければたちどころに観客は飽きてしまうからだ。

だから、ほどよきところで、説明的な部分を適量さしはさむ。このさじ加減が、最後の盛り上がりできちんと盛り上がれるための劇作術なのだ。「ダレ場」は本筋とあんまり関係のない、物語の設定・背景を描く場であったわけで、「松の廊下」だの、「討ち入り」だのの場面だけを楽しみに来る人は、べつに見なくても、寝ててもいいわけである。そもそも、評判になっている話なら、観客は見る前からストーリーを熟知しているわけであるからして。

しかし。

必ずしもダレ場だからつまらない、わけではない。

逆に、ここをどうやって乗り切るか、魅せるかも、芝居の見所だ。

先述の落語『中村仲蔵』はまさにそんな話。

主人公の役者、仲蔵は、早朝から見て疲れてきたお客さんのテンションが一番ゆるむ、第五幕の役を割り当てられる。ここは見せ場の第四幕(切腹の場面)の次の、通称「弁当幕」。みんながテンションを下げてお弁当を広げ、食べながら見るような場面だ。仲蔵は、ここをうまいこと演じて、客の心をつかんだ、という成功譚が落語『中村仲蔵』だ。

ちょっとここで余分な脚注。

今「ダレ場」をネットで検索してみたんだけど、説明には大きく2説あるようだ。

一つは物語の状況説明のために欠かせないけど、見せ場とはならない話、という説明。そしてもう一つは、演劇の内容や構成的な話とは別に、単につまんない場面を「ダレ場」と呼ぶ、という説明。

ここでは、前者の説、つまり、「状況説明で必要なんだけど、演劇の構成上『つまらなくなりやすい場面』という方に肩入れをしておく。私が「ダレ場」という言葉を始めて読んだ、橋本治さんの著書にも敬意を表しつつ。

以上、脚注終わり。

まあそういうわけで、今回グランシップで見た『椿姫』への長い枕でした。

さて、『椿姫』。部分部分の完成度は高いし、そこを抜き出してきいた風な解説をすることもできるかもしれない。

例えば、主人公=作者であり、劇中ずっと作者が舞台で何か書いているというのは、セットの背景のたくさんの額縁とシンクロしている、なぜなら、創作とは現実を額縁に入れることだから、みたいな。

(すいません、かいつまみすぎて、劇を見た人にしかわからない話になっていますね。)

歌手もダンスもよかった。

歌手は、お父さん役の方の声がすごくホールに響いていて、オペラの「声そのもの」の心地よさを堪能させてもらった。

そして、ダンスのNOISMというチームが、すごくよかった。

もともと、ストーリーにムリヤリ放り込んだ、という乱暴さがよかったのだろうか。

女性のダンサー1人と男性4人の群舞だったのだが、この5人が動いている間中、歌もオーケストラも耳に入らないほど、圧倒的な存在感に気おされた。

西洋のバレエを基礎に置いてはいるのかな?でも、何風、といえない感じが新鮮でよかった。

そして、エンディングの盛り上がりもなかなか。

しかし、私としては、この『椿姫』のダレ場の扱いに、すごく疑問を感じたのだった。すくなくとも、県のお金をたくさん投入して、たくさんの初心者が見る劇としては。

『椿姫』は、2幕1場が、いわゆるダレ場。この、ダレ場の構成・設計が全く投げ出されていて、「これはないんじゃないの???」と正直思ったのだ。

このパート、演出は、舞台の右と左で登場人物たちがただ歌っているだけ。

この部分、音楽的には、物語を象徴するいろんなモチーフが出てきて、(まあ単調で長いんだけど)それなりに聞ける「はずの」部分なんだけど、そこを、あそこまでミニマルな演出にしたせいで、全く華がなく、重要な背景説明も流れてしまうという、、、、悲しい演出になっていた。

もう少し、演出を通して音楽が聞こえてくるような何かができなかったのかと思った。

もともとの台詞自体は冗長といえば冗長なので(作品が作られた時代の時間感覚と今の私たちの時間感覚が同じはずはない)、もしも、2幕1場を半分の尺にバッサリ切るような英断をするなら、あの演出もアリだったのかもしれないけれど。

さて、しかし、『椿姫』自体は、こうして残念残念で終わったわけではない。面白かった場面もたくさんあったので、このあたりもまた近いうちにまとめて書きたいと思う。

----------------------------------------

ここからは、14日夜の追記である。

今日、『椿姫』の台本を読み返したりして、自分の読みが浅かったり、未消化の部分があることを反省したので、追記を書くことにした。

2幕1場で演出家が何もしていない、と書いてしまったが、ここは、ヴィオレッタが本来は退場すべき場面で定位置にとどまっていたわけで、演出家は「ここではあえて何もしない」という冒険をしていたと言える。

この場面の意味をもっと詳しく考えてみよう。

本来の台本では、ヴィオレッタは恋人に別れの手紙を託したあと、舞台から去ることになっている。ところが、今回の鈴木版では、ヴィオレッタをあえて舞台に留めた。こうすることで、ヴィオレッタの手紙に憤る恋人の横に(まるで源氏物語に登場する生霊のように)悲しみのために手で顔を覆ったヴィオレッタがいる、そして彼女の悲しむ姿は恋人には見えない、という不思議な状況が舞台に生みだされている。

こう考えると、これは考え抜かれたいい演出なのではないか、という気もしてくる。

ただ、その時に私が退屈だと感じたのも事実。このあたりは、またもう少し考えて決着をつけたい(けどつくかな)。

ただ、それで十分だとも思っていないので、たぶんいつか改めて別稿を書くつもりです。

彦六師匠の落語で、「中村仲蔵」っていうのがある。

この噺を聞いていると、へー、と思うことが山ほど出てくる。

例えば、昔の芝居は朝の7時から始まっていたんだって。それに、明治2~3年頃までは、芝居の「夜の部」はなかったらしい。

んで、これ全て、照明源が日光しかなかったせいだというお話……。

さらに……その昔、忠臣蔵は、2日かけて上演されたらしい。しかも、東海道四谷怪談と「イレコ」で。

1日目は、忠臣蔵の前半と四谷怪談の後半。2日目はもっとイレコになりつつ、最後は忠臣蔵の大団円へ。

というのも、そもそも東海道四谷怪談は四十七士から落ちこぼれた男とお岩さんの物語で、もともと「ウラ忠臣蔵」として描かれた作品なんだって。

早くもトリビアばかりで本筋から外れているなあ。

とりあえず押えておきたいのは、昔の歌舞伎はそんなにも長い時間をかけて楽しむものだったということとと、そんなわけで、もともと、最初から最後まで集中して見なくても楽しめるように作られていた、ということ、である。

さて。

そんなわけで、長い劇の間には、後々の伏線になる状況説明をする場面や、本筋とは無縁な人物が活躍する場面もある。で、こうした、いわゆる見せ場とは正反対の場面を「ダレ場」と言ったらしい。

演劇に関わらず、ドラマには「ダレ場」はとても重要だ。物語をわかってもらうためには、ある程度背景を知ってもらう必要がある反面、面白くなければたちどころに観客は飽きてしまうからだ。

だから、ほどよきところで、説明的な部分を適量さしはさむ。このさじ加減が、最後の盛り上がりできちんと盛り上がれるための劇作術なのだ。「ダレ場」は本筋とあんまり関係のない、物語の設定・背景を描く場であったわけで、「松の廊下」だの、「討ち入り」だのの場面だけを楽しみに来る人は、べつに見なくても、寝ててもいいわけである。そもそも、評判になっている話なら、観客は見る前からストーリーを熟知しているわけであるからして。

しかし。

必ずしもダレ場だからつまらない、わけではない。

逆に、ここをどうやって乗り切るか、魅せるかも、芝居の見所だ。

先述の落語『中村仲蔵』はまさにそんな話。

主人公の役者、仲蔵は、早朝から見て疲れてきたお客さんのテンションが一番ゆるむ、第五幕の役を割り当てられる。ここは見せ場の第四幕(切腹の場面)の次の、通称「弁当幕」。みんながテンションを下げてお弁当を広げ、食べながら見るような場面だ。仲蔵は、ここをうまいこと演じて、客の心をつかんだ、という成功譚が落語『中村仲蔵』だ。

ちょっとここで余分な脚注。

今「ダレ場」をネットで検索してみたんだけど、説明には大きく2説あるようだ。

一つは物語の状況説明のために欠かせないけど、見せ場とはならない話、という説明。そしてもう一つは、演劇の内容や構成的な話とは別に、単につまんない場面を「ダレ場」と呼ぶ、という説明。

ここでは、前者の説、つまり、「状況説明で必要なんだけど、演劇の構成上『つまらなくなりやすい場面』という方に肩入れをしておく。私が「ダレ場」という言葉を始めて読んだ、橋本治さんの著書にも敬意を表しつつ。

以上、脚注終わり。

まあそういうわけで、今回グランシップで見た『椿姫』への長い枕でした。

さて、『椿姫』。部分部分の完成度は高いし、そこを抜き出してきいた風な解説をすることもできるかもしれない。

例えば、主人公=作者であり、劇中ずっと作者が舞台で何か書いているというのは、セットの背景のたくさんの額縁とシンクロしている、なぜなら、創作とは現実を額縁に入れることだから、みたいな。

(すいません、かいつまみすぎて、劇を見た人にしかわからない話になっていますね。)

歌手もダンスもよかった。

歌手は、お父さん役の方の声がすごくホールに響いていて、オペラの「声そのもの」の心地よさを堪能させてもらった。

そして、ダンスのNOISMというチームが、すごくよかった。

もともと、ストーリーにムリヤリ放り込んだ、という乱暴さがよかったのだろうか。

女性のダンサー1人と男性4人の群舞だったのだが、この5人が動いている間中、歌もオーケストラも耳に入らないほど、圧倒的な存在感に気おされた。

西洋のバレエを基礎に置いてはいるのかな?でも、何風、といえない感じが新鮮でよかった。

そして、エンディングの盛り上がりもなかなか。

しかし、私としては、この『椿姫』のダレ場の扱いに、すごく疑問を感じたのだった。すくなくとも、県のお金をたくさん投入して、たくさんの初心者が見る劇としては。

『椿姫』は、2幕1場が、いわゆるダレ場。この、ダレ場の構成・設計が全く投げ出されていて、「これはないんじゃないの???」と正直思ったのだ。

このパート、演出は、舞台の右と左で登場人物たちがただ歌っているだけ。

この部分、音楽的には、物語を象徴するいろんなモチーフが出てきて、(まあ単調で長いんだけど)それなりに聞ける「はずの」部分なんだけど、そこを、あそこまでミニマルな演出にしたせいで、全く華がなく、重要な背景説明も流れてしまうという、、、、悲しい演出になっていた。

もう少し、演出を通して音楽が聞こえてくるような何かができなかったのかと思った。

もともとの台詞自体は冗長といえば冗長なので(作品が作られた時代の時間感覚と今の私たちの時間感覚が同じはずはない)、もしも、2幕1場を半分の尺にバッサリ切るような英断をするなら、あの演出もアリだったのかもしれないけれど。

さて、しかし、『椿姫』自体は、こうして残念残念で終わったわけではない。面白かった場面もたくさんあったので、このあたりもまた近いうちにまとめて書きたいと思う。

----------------------------------------

ここからは、14日夜の追記である。

今日、『椿姫』の台本を読み返したりして、自分の読みが浅かったり、未消化の部分があることを反省したので、追記を書くことにした。

2幕1場で演出家が何もしていない、と書いてしまったが、ここは、ヴィオレッタが本来は退場すべき場面で定位置にとどまっていたわけで、演出家は「ここではあえて何もしない」という冒険をしていたと言える。

この場面の意味をもっと詳しく考えてみよう。

本来の台本では、ヴィオレッタは恋人に別れの手紙を託したあと、舞台から去ることになっている。ところが、今回の鈴木版では、ヴィオレッタをあえて舞台に留めた。こうすることで、ヴィオレッタの手紙に憤る恋人の横に(まるで源氏物語に登場する生霊のように)悲しみのために手で顔を覆ったヴィオレッタがいる、そして彼女の悲しむ姿は恋人には見えない、という不思議な状況が舞台に生みだされている。

こう考えると、これは考え抜かれたいい演出なのではないか、という気もしてくる。

ただ、その時に私が退屈だと感じたのも事実。このあたりは、またもう少し考えて決着をつけたい(けどつくかな)。

タグ :椿姫

2009年12月13日

左タミヤ、右オペラ

グランシップに到着。

グランシップに到着。ロビーはオペラ椿姫の観客でごった返す…だけでなく、タミヤ模型主催のレースも開催中。

中心のクリスマスツリーをはさんで、右が椿姫の観客、左は模型レース参加者。どっちも熱い!

Posted by しぞーか式。 at

13:42

│Comments(0)

2009年12月13日

おもいきりまよってください

昨日、駄菓子屋学校のイベントに参加したことを書いた。

では、私は何をしていたかと言うと。

妻の手伝いをしていた。

では、妻は何をしていたかと言うと。

これですよ。

先日谷津山で採って来た竹を使って、迷路作り。

私は、竹をちょうどの長さに切ったり、ナタで割ったりと、とにかく妻の設計図どおりに迷路の材料を作る係。

最初は迷路のところだけやたら閑散としていたので、どうしようかなと思っていたのだが、ここでカンバン登場。

見れば迷路だなんてわかるし、当たり前すぎるかなと思ったのだけど。

急にお客さんが来るようになった。

やっぱりカンバンって大事だなあ。

、、、、というか、カンバンがないときには、何をやっているのか、そして完成しているのかもわからなかったんだな、と反省。

そして、これも妻のアイディアで、迷路を解いた人は、出口でじゃんけんして、勝った人にはビー玉があたるということになって、これまたずいぶん子供たちが増えた。

終わりは午後2時。

あっと言う間に終わりの時間が来た。

あ、店番はもらっちゃ王(5歳男子)も手伝ってくれた。

片付けて、

片付けて、

片付いて、

終わってしまった。

あっという間の一日。

2009年12月12日

2009年12月12日

みなXXXX!

先ほどの城内中の「駄菓子屋学校」イベントで、きよさわ里の駅のブース発見。

先ほどの城内中の「駄菓子屋学校」イベントで、きよさわ里の駅のブース発見。イノシシコロッケもまだたくさんあった。

しかし、電話番号が3783みなばあさん、って思いきりがよすぎです。

Posted by しぞーか式。 at

10:45

│Comments(0)

2009年12月12日

2009年12月11日

空に楔。

呉服町の裏手を歩いていたら、ビルのはざまに大きな木を発見。

呉服町の裏手を歩いていたら、ビルのはざまに大きな木を発見。もしかして二十メートル近くある?

きれいな楔(くさび)が冬空に刺さっていた。

Posted by しぞーか式。 at

19:16

│Comments(0)

2009年12月11日

みんなの朝に

子供はそれぞれ生活時間が違う。

子供はそれぞれ生活時間が違う。んで、こっちはそれに翻弄されて、

えらく早い時間に起こされたり、遅い時間に眠れなくて起きていたり。

でも朝は皆に平等に訪れる。

写真は昨日の早朝。

Posted by しぞーか式。 at

04:20

│Comments(0)

2009年12月10日

2009年12月09日

シャラップ、ママ

先日来、もらっちゃ王(5歳男子)のクリスマス会、殿(中3女子)の合唱発表会を見てきた。

どちらの場面でも気づいたのは、一部の保護者は半端なく、そして間断なくおしゃべりしていること。そして、どうやら黙っているのが我慢できないらしいことだった。

学校時代、彼女らはずーっと叱られてきたと思う。でも、変わらなかったんだなあ。

まあ、生まれつき黙っていれない人っているんだよなぁ。

でも、子供には黙ることを求めつつ、自分はおしゃべり、というのはナシだと思うんだけど。

どちらの場面でも気づいたのは、一部の保護者は半端なく、そして間断なくおしゃべりしていること。そして、どうやら黙っているのが我慢できないらしいことだった。

学校時代、彼女らはずーっと叱られてきたと思う。でも、変わらなかったんだなあ。

まあ、生まれつき黙っていれない人っているんだよなぁ。

でも、子供には黙ることを求めつつ、自分はおしゃべり、というのはナシだと思うんだけど。

2009年12月08日

最後まで食べてください。

長谷通りにあるラーメン店「花いち」で、坦坦麺を食べた。

ごまたっぷりの、いかにも丁寧に作っているスープが美味しい。

レンゲといっしょについてくる、こし器みたいなスプーンも、丁寧に味わってね、といっているようでポイント高し。

これで、ひき肉も食べ残しなくいただける。

ラーメンって、他の食べ物よりも工夫の余地があって、そして、その工夫が極端でも、それなりに美味しく食べられたりする。

いや、それがダメといっているんじゃないんだけど(それがラーメンの懐の深さだとも思うし)、でも、そういう中で、オリジナルでありつつ定番を目指すのは、けっこう狭き道なのではと思う。

狭き道、上手に歩いている気がして、このお店大好きです。

ラーメン花いち安東店

葵区水落町16-13

054-245-5773

ごまたっぷりの、いかにも丁寧に作っているスープが美味しい。

レンゲといっしょについてくる、こし器みたいなスプーンも、丁寧に味わってね、といっているようでポイント高し。

これで、ひき肉も食べ残しなくいただける。

ラーメンって、他の食べ物よりも工夫の余地があって、そして、その工夫が極端でも、それなりに美味しく食べられたりする。

いや、それがダメといっているんじゃないんだけど(それがラーメンの懐の深さだとも思うし)、でも、そういう中で、オリジナルでありつつ定番を目指すのは、けっこう狭き道なのではと思う。

狭き道、上手に歩いている気がして、このお店大好きです。

ラーメン花いち安東店

葵区水落町16-13

054-245-5773

タグ :花いち

2009年12月07日

バイキン対ウイルス

もらっちゃ王のマスク。

彼の大好きなバイキンマンを書いたらしい。

うまくウイルスと戦ってくれるといいね。

Posted by しぞーか式。 at

22:40

│Comments(0)

2009年12月06日

富士に向かって

----

身延線に乗車中。

富士山方向にまっすぐ進行してるので、車中騒然。みんな携帯など撮りまくり。

「すぐだから降りて写真撮らせてください」と聞いたおばさまたちが、運転手さんにたしなめられていた。

----

富士山は人を惑わせる。

Posted by しぞーか式。 at

10:56

│Comments(0)

2009年12月05日

分けたり分けなかったり両方だったり。(←どっちやねん!)

5センチ角の木のキューブが、吊るされている。

こんなにたくさん。

清水の出会い系喫茶(半分ホント)の、スノドカフェで行われた建築イベントに行ってきた。

『AXISM』展 −建築を取り巻く環境と設計のプロセスについて−

建築ユニット「AXISM」(影山智康・大橋史人)

1日目はワークショップ、2日目はレクチャーだったのだが、私が参加できたのは2日目のみ。

企画構成のAXISMのお二人は、建築家として活動されている。これまでてがけた住居や事務所建築などの写真を見ながら、ここちよい空間とは何かについて語るという趣向だった。

この企画は、レクチャーを行う空間にも工夫があった。

若干時計を巻き戻し、アプローチから紹介しますよ~。

まず入り口前の窓から、「何か」が見える。

ドアを開くと、AXISM流のにじり口が。

そして、この空間を頭を下げて通り抜けると、広い空間が待っている。

そして部屋の真ん中には、ちょうどテーブルの広さだけ、中空にキューブが吊るされるという趣向が待ち受けている。

この、畳ほどの広さに吊るされたキューブは、いろんな感覚を呼び起こす。

立っていると、ちょうど頭が当たるぐらいの、ちょっと窮屈なところに釣ってあるのだけれど、半分素通しだし、「木」という材質の軽さから、当たっても痛くもなんともない。

そうすると、このキューブ平面の下に、なんとも親密な、あたたかな空間が生まれる。

木ではなくて重い鉄だったら、剣だったら(?!)。また、吊るされる高さがもっと高かったら、低かったら?

いろんなことを考えながら、レクチャーを聴いていた。

お二人の作品は、空間のつかみ方、概念が、とても日本的、というのが第一印象。

言い換えれば、空間の輪郭を極力ぼかし、確固とした囲みの中に立ち上げない、という姿勢を感じる。

お二人の実際に手がけた家の写真を見ていても、それは感じ取れた。

扉を開け放つとちらりと廊下が見え、さらにずっと向こうの隣の部屋も垣間見えたり。

鴨居から「空気を通わせて」隣部屋の気配を洩れさせたり。

ヴィクトル・エリセ監督の『エル・スール』という映画があるんだけど、この中で、上の部屋にいる父親が、コツコツ、と部屋を歩き回る、その音が下の部屋で眠っている娘に聞こえ、娘は靴音で父親の存在を感じる、という場面があったのを思い出した。

・・・日本映画じゃない例を出したもんだから話がまぎらわしくなっちゃいましたが、ともかくそんなふうに、隔てられた空間の間を何かが通い、お互いの存在を感じることが安心につながる、という感覚が、お二人の空間には感じられる。

ここでいったん話は回り道になるんだけど。会場で彦星先生ともちょっとお話したことを書いてみよう。

ドイツの社会学者・哲学者・エッセイストで、ジンメルという人がいる。

彼は、『橋と扉』という奇妙なタイトルのエッセイを書いている。ここで彼が主張しているのが、「人間とは「分けて同時につなぐ生き物」だ」ということ。

ジンメルによると、「橋」は、それまで別れていた二つの空間を隔てつつつなぐものだし、「扉」は、それまでオープンだった二つの空間をつなぎつつ隔てるもの。どちらも、人間の認識活動の根幹だし、どっちも欠かせないことなのだ。

・・・・とまあ、ここまでは彼のちょっと気の利いた思いつき、という感じなのだけれど、彼はさらに、「扉」についてこう言う。

「扉はまさに開かれるものでもあるがゆえに、それがいったん閉じられると、この空間のかなたにあるものすべてに対して、たんなるのっぺりした壁よりもいっそう強い遮断感を与える」(『ジンメル・コレクション』より「橋と扉」、ちくま学芸文庫p095)、

つまり、扉は、そこを通ってどこかに行ける可能性を秘めているだけに、閉じられているとかえって重苦しく感じられるわけです。

しかし、扉は、壁と違って開閉ができるという特徴(なんてアタリマエなこと!)に注目すればこうも言える。

(扉は)「扉の可動性が象徴しているもの、すなわちこの境界を超えて、いつでも好きな時に自由な世界へと羽ばたいていけるという可能性によって初めてその意味と尊厳を得るのだ」(同、p100)

扉は常に可能性を秘めている。

さて。

このジンメルの考え方は、鋭いんだけど、やっぱり西洋的な、「分ける」「分けない」の2分法があって、要するに彼にとっての扉は、開いているかしまっているかどっちか、なのだ。

AXSISMのお話を聞いていて改めて思ったのは、「分ける」と「分けない」の間には、恐ろしいほど多くの階層があって、日本建築はその階層をあいまいにするテクニックを山ほどもっている、ということだったのだった。

日本建築を西洋的な概念で改めて見ると、未だにかなり特殊で、だからこそ可能性もあるんだな。

そして、私たちもその微妙な感覚が感じ取れるということなんだな。

というわけで、今日はおしまい。

余分な脚注。

ジンメルが念頭においている「扉」は、部屋と部屋を隔てるドアではなくて、家の内と外を隔てるドアなので、そこだけちょっとご注意ください。

2009年12月04日

Tシャツのレシピ

前回投稿したシャツ話で、「そら豆先輩」 さんからメッセージを頂いた。先輩、ありがとうございます。

で、その質問の内容が、実にわかってらっしゃるというか…アマチュアの私が言うのもなんだけど、本当に服を作ってきた人ならではの鋭い質問だった。先輩のブログ『目指せ!手作り番長!』も拝見したのだが、すごい手芸好きな方のようなのである。

以下引用。

-------------------------

はじめまして。以前ことぶきの画像を目撃してから、拝見しております。

Tシャツの接続部はどちらから縫われましたか?

Posted by えんどうまめ先輩 at 2009年12月03日

16:09

------------------------

引用終わり

(ことぶき、というのは焼津の居酒屋、壽屋のことだと思います。いいお店なんだけど、それはともかく。)

さて本題。

実は、このTシャツの縫い方については、昨日の記事で書こうかどうしようか迷った末にやめていた。

Tシャツの構造を書くのに昨日はあれだけ苦労し、たくさん書いたので、作り方まではまあいいかな、と日和ってしまっていたのだ。

でも、先輩からのメッセージを読みながら、改めて作った時のことを考えてみると、Tシャツの構造を思いついた時も楽しかったけど、縫い方を考えるのもかなりアタマを絞らされて楽しかったのを思い出した。

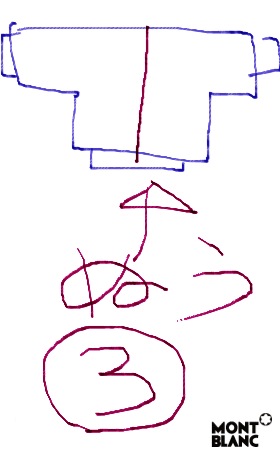

というわけで、今日は手描きソフトの映像を添えて、手順を書いてみる。

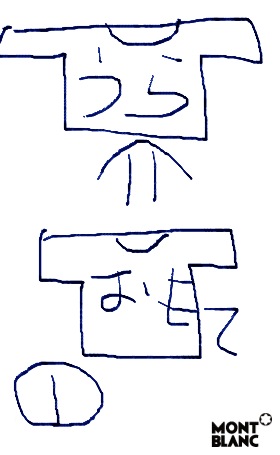

1

まず、裏返したシャツの中に、裏返していないシャツを入れて重ねる。

Tシャツの表面と表面が接するように重ねるわけだ。

2

今、Tシャツは裏返しの面が外に出ている状態。

重なりがずれないようにマチ針で止めて、首からヘソにかけての正中線をミシンで縫う。

ここで、ずれないよう、まっすぐに縫うのが意外にテクニックが必要だった。

3

同様に、背骨にあたるところのラインをミシンで縫う。

このシャツをうまいこと表を表面にして形を整えれば出来上がり。

……「うまいこと」、という言い方も我ながら無責任だけど、縫い終わればどう裏返すかは判ると思います。

かくいう私も、「理屈ではこれでできるんだよな」と思いつつ、初めて作るときは不安だったので、ひっくり返して本当に想像通りに縫えていた時は感動した。

何にせよ、初めて挑戦して出来た喜びは大きい。

このアイディアを展開して、サイズの違うTシャツを縫い合わせて遊んでみたのが下の図。襟のところを合わせると、左右のすそのところがずれてしまうのがいい感じ。

このTシャツも今は現物がない。

そうそう、最後に、『ミシンバイオレンス』、というタイトルについて補足しておく。

ミシンは英語でマシン。だから、マシンのバイオレンス、なわけです。

乱暴な機械が、機械的に、乱暴に縫い合わせると作品が生まれる、というイメージでした。

わかりにくいですね。

実は、ミシンのオマケ機能でボタンホールを作ってできる作品とか、展開もいろいろ考えていたので、連作の通しタイトルになればいいなあ、と思ってつけたのだが、その後はストップしてしまっている。

うーん、あの展覧会、ホントに面白かったなあ。

追伸

今回、図として使ったのは、iPhone アイフォンの無料アプリの手書きソフトです。”MONTBLANC”で検索すれば見つかると思います。

で、その質問の内容が、実にわかってらっしゃるというか…アマチュアの私が言うのもなんだけど、本当に服を作ってきた人ならではの鋭い質問だった。先輩のブログ『目指せ!手作り番長!』も拝見したのだが、すごい手芸好きな方のようなのである。

以下引用。

-------------------------

はじめまして。以前ことぶきの画像を目撃してから、拝見しております。

Tシャツの接続部はどちらから縫われましたか?

Posted by えんどうまめ先輩 at 2009年12月03日

16:09

------------------------

引用終わり

(ことぶき、というのは焼津の居酒屋、壽屋のことだと思います。いいお店なんだけど、それはともかく。)

さて本題。

実は、このTシャツの縫い方については、昨日の記事で書こうかどうしようか迷った末にやめていた。

Tシャツの構造を書くのに昨日はあれだけ苦労し、たくさん書いたので、作り方まではまあいいかな、と日和ってしまっていたのだ。

でも、先輩からのメッセージを読みながら、改めて作った時のことを考えてみると、Tシャツの構造を思いついた時も楽しかったけど、縫い方を考えるのもかなりアタマを絞らされて楽しかったのを思い出した。

というわけで、今日は手描きソフトの映像を添えて、手順を書いてみる。

1

まず、裏返したシャツの中に、裏返していないシャツを入れて重ねる。

Tシャツの表面と表面が接するように重ねるわけだ。

2

今、Tシャツは裏返しの面が外に出ている状態。

重なりがずれないようにマチ針で止めて、首からヘソにかけての正中線をミシンで縫う。

ここで、ずれないよう、まっすぐに縫うのが意外にテクニックが必要だった。

3

同様に、背骨にあたるところのラインをミシンで縫う。

このシャツをうまいこと表を表面にして形を整えれば出来上がり。

……「うまいこと」、という言い方も我ながら無責任だけど、縫い終わればどう裏返すかは判ると思います。

かくいう私も、「理屈ではこれでできるんだよな」と思いつつ、初めて作るときは不安だったので、ひっくり返して本当に想像通りに縫えていた時は感動した。

何にせよ、初めて挑戦して出来た喜びは大きい。

このアイディアを展開して、サイズの違うTシャツを縫い合わせて遊んでみたのが下の図。襟のところを合わせると、左右のすそのところがずれてしまうのがいい感じ。

このTシャツも今は現物がない。

そうそう、最後に、『ミシンバイオレンス』、というタイトルについて補足しておく。

ミシンは英語でマシン。だから、マシンのバイオレンス、なわけです。

乱暴な機械が、機械的に、乱暴に縫い合わせると作品が生まれる、というイメージでした。

わかりにくいですね。

実は、ミシンのオマケ機能でボタンホールを作ってできる作品とか、展開もいろいろ考えていたので、連作の通しタイトルになればいいなあ、と思ってつけたのだが、その後はストップしてしまっている。

うーん、あの展覧会、ホントに面白かったなあ。

追伸

今回、図として使ったのは、iPhone アイフォンの無料アプリの手書きソフトです。”MONTBLANC”で検索すれば見つかると思います。

タグ :Tシャツ展

2009年12月03日

ミシン・バイオレンス

昨日は、何年か前、妻が企画したTシャツ展に参加して作品を作ったことを書いた。

実は、この展覧会では、もう一パターンのアイディアも作品にしている。

きのう紹介した作品は脱色するというアイディアだったが、Tシャツに絵を描かずに作品にするもう一つの手を考えているうちに、こんどは、縫うという手があるな、と思い至ったのだった。

ミシンでちょっと縫うだけの作品なのだが、全く技術がなかったのでえらく大変だったことを覚えている。

タイトルは、「暴力ミシン」。

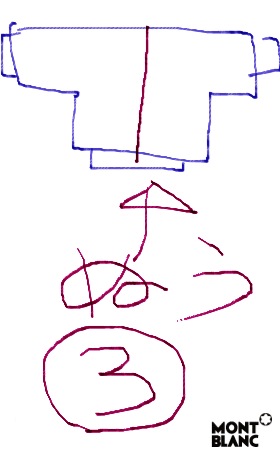

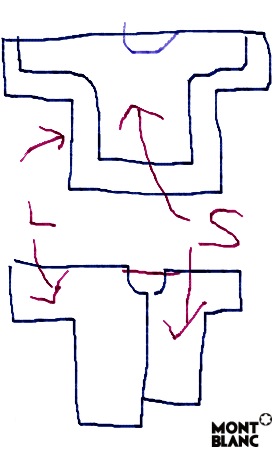

これ、どんな作品か説明するのが非常に難しいので、絵解きでやってみる。

まず、普通のTシャツを用意する。

そして、Tシャツをまん中で畳む。

たたむのだけれど、普通に半分に畳んでいるわけではない。片っ方の袖にもう片っ方を突っ込むように入れて、二重になるように畳んでいるのが、おわかり頂けるだろうか。

この写真でいくと、左みごろが、右みごろの内側に入っているわけだ。

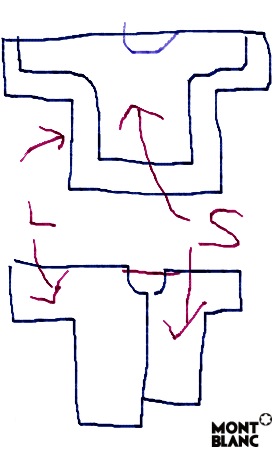

で、もう一枚のTシャツを、これと全く逆に畳む。そのうえで、2枚のTシャツの前と後ろをぬいつけると、あらふしぎ、一枚のTシャツの形になるのだ。

だから、身ごろも袖も、全て2重になるわけ。

この写真は、左と右を色違いのTシャツで作った。そして、襟元を最後まで縫い付けていないので、ちょっとVがあいている。

素材になったTシャツは、何軒かの安い服屋さんをのぞいて探したものだ。

左右をくっつけたときに意味が生まれるようなものをいろいろ探してみた結果見つけたものだ。

しかし、英語を話す人に聞いたわけではないので、LET’S STONE、で意味をなすかはちょっと疑問。本とは"Let's get stoned"でないと意味を成していないのかもしれない。

STONEというのは、薬物なんかでぼーっとする意味がある、と思うんだけど、、、、、

さて、このTシャツは、構造上、裏返しても表として着られる。

(ただ、残念ながら文は意味をなしていないと思う。)

ちなみに、このTシャツはぶかぶかのうえに派手なので、一度も着たことがない。

さらにちなみに。コム・デ・ギャルソンの中に、昔オムオムというラインがあって、これと同じアイディアをあるシーズンに展開していた。

でも、作ったのは私の方が先である。(自慢)

しかし、マジメな話、プロはすごいな、と思った。

実際にはギャルソンは、Tシャツだけでなく、ジャケット、カーディガンまでこのワンアイディアを展開させていて、しかもデザイン的には随所に様々なアイディアが付け加えられていた。思いつきだけですまないところが、さすがプロである。

このほか、この展覧会では、このアイディアをもとに、濃さの違うグレイで左右を縫い合わせたものや、前後に縫い合わせたもの(これは襟が詰まるので絶妙に着にくかった)なども作ったのだが、展覧会のあとも私が普通に着ていたので、どっかに埋まってしまっていると思われる。

また、子供サイズも作ったのだが、半そでTシャツのクセに妙に厚いので(2枚重ねになりますからね)、殿(今は中三女子だけど、当時は小学校中学年ぐらいじゃなかったかな???)は絶対着てくれなかったのを覚えている。

ずいぶん昔に作った服だけど、見ていると、またいろいろアイディアが沸いてきた~~~~

実は、この展覧会では、もう一パターンのアイディアも作品にしている。

きのう紹介した作品は脱色するというアイディアだったが、Tシャツに絵を描かずに作品にするもう一つの手を考えているうちに、こんどは、縫うという手があるな、と思い至ったのだった。

ミシンでちょっと縫うだけの作品なのだが、全く技術がなかったのでえらく大変だったことを覚えている。

タイトルは、「暴力ミシン」。

これ、どんな作品か説明するのが非常に難しいので、絵解きでやってみる。

まず、普通のTシャツを用意する。

そして、Tシャツをまん中で畳む。

たたむのだけれど、普通に半分に畳んでいるわけではない。片っ方の袖にもう片っ方を突っ込むように入れて、二重になるように畳んでいるのが、おわかり頂けるだろうか。

この写真でいくと、左みごろが、右みごろの内側に入っているわけだ。

で、もう一枚のTシャツを、これと全く逆に畳む。そのうえで、2枚のTシャツの前と後ろをぬいつけると、あらふしぎ、一枚のTシャツの形になるのだ。

だから、身ごろも袖も、全て2重になるわけ。

この写真は、左と右を色違いのTシャツで作った。そして、襟元を最後まで縫い付けていないので、ちょっとVがあいている。

素材になったTシャツは、何軒かの安い服屋さんをのぞいて探したものだ。

左右をくっつけたときに意味が生まれるようなものをいろいろ探してみた結果見つけたものだ。

しかし、英語を話す人に聞いたわけではないので、LET’S STONE、で意味をなすかはちょっと疑問。本とは"Let's get stoned"でないと意味を成していないのかもしれない。

STONEというのは、薬物なんかでぼーっとする意味がある、と思うんだけど、、、、、

さて、このTシャツは、構造上、裏返しても表として着られる。

(ただ、残念ながら文は意味をなしていないと思う。)

ちなみに、このTシャツはぶかぶかのうえに派手なので、一度も着たことがない。

さらにちなみに。コム・デ・ギャルソンの中に、昔オムオムというラインがあって、これと同じアイディアをあるシーズンに展開していた。

でも、作ったのは私の方が先である。(自慢)

しかし、マジメな話、プロはすごいな、と思った。

実際にはギャルソンは、Tシャツだけでなく、ジャケット、カーディガンまでこのワンアイディアを展開させていて、しかもデザイン的には随所に様々なアイディアが付け加えられていた。思いつきだけですまないところが、さすがプロである。

このほか、この展覧会では、このアイディアをもとに、濃さの違うグレイで左右を縫い合わせたものや、前後に縫い合わせたもの(これは襟が詰まるので絶妙に着にくかった)なども作ったのだが、展覧会のあとも私が普通に着ていたので、どっかに埋まってしまっていると思われる。

また、子供サイズも作ったのだが、半そでTシャツのクセに妙に厚いので(2枚重ねになりますからね)、殿(今は中三女子だけど、当時は小学校中学年ぐらいじゃなかったかな???)は絶対着てくれなかったのを覚えている。

ずいぶん昔に作った服だけど、見ていると、またいろいろアイディアが沸いてきた~~~~

タグ :Tシャツ展

2009年12月02日

Tシャツで作る。

衣替えには十分すぎるほどに遅いのだけれど、最近、自宅の押し入れから冬服を引っ張り出しはじめている。そうしていろんな引き出しをひっかきまわしているうち、こんなものを見つけた。

Tシャツ。

これ、実は以前に妻の企画で「Tシャツ」をテーマにした展覧会に参加したとき作ったものだ。

妻は、最近忙しくてあんまりできていないのだけど、うまいこと知り合いをまとめて、いつの間にか展覧会をオーガナイズしてしまったりするのだ。

さて、この時の展覧会は、Tシャツが関係していればなんでもあり、誰でも参加、というもの。

知り合いの家族など、おおぜいが参加して楽しかった。ほとんどの人はTシャツをキャンバスに絵を描いたのだけど、私は絵が苦手だったので、こういうのを考えた。

これ、ユニクロで買ってきたボーダーのTシャツである。そこに、漂白剤で縦線を引いてみた。

すると、当たり前だけど、四角模様が現れてくる。

と、思いつきは良かったのだが、漂白剤で均等に線を引くのは非常に大変だということに、やってみてようやく気づいた。

写真

写真

ごらんのとおり、漂白剤がついたところも真っ白には抜けないし、抜けた部分も太い細いが出てしまっている。

まあそれは味としても、漂白剤が強力すぎて、何度も洗っているうちに、ごらんのような穴があちこちに空いてしまった。

(何度も洗った、ということは、気に入って何度も着たということでもある、、、)

ブランドロゴも、UNIQLOのタグを自分でちょちょいと縫ってこのとおり。

世界に一つだけだから、UNO。

これ、後で考えたら、マスキングテープで線を作り、白のスプレーペンキで作れば、すごく簡単にできたんじゃないかと気づいた。

またいつか、やってみようかな。

恐ろしいことに、明日もこのネタです。

Tシャツ。

これ、実は以前に妻の企画で「Tシャツ」をテーマにした展覧会に参加したとき作ったものだ。

妻は、最近忙しくてあんまりできていないのだけど、うまいこと知り合いをまとめて、いつの間にか展覧会をオーガナイズしてしまったりするのだ。

さて、この時の展覧会は、Tシャツが関係していればなんでもあり、誰でも参加、というもの。

知り合いの家族など、おおぜいが参加して楽しかった。ほとんどの人はTシャツをキャンバスに絵を描いたのだけど、私は絵が苦手だったので、こういうのを考えた。

これ、ユニクロで買ってきたボーダーのTシャツである。そこに、漂白剤で縦線を引いてみた。

すると、当たり前だけど、四角模様が現れてくる。

と、思いつきは良かったのだが、漂白剤で均等に線を引くのは非常に大変だということに、やってみてようやく気づいた。

写真

写真ごらんのとおり、漂白剤がついたところも真っ白には抜けないし、抜けた部分も太い細いが出てしまっている。

まあそれは味としても、漂白剤が強力すぎて、何度も洗っているうちに、ごらんのような穴があちこちに空いてしまった。

(何度も洗った、ということは、気に入って何度も着たということでもある、、、)

ブランドロゴも、UNIQLOのタグを自分でちょちょいと縫ってこのとおり。

世界に一つだけだから、UNO。

これ、後で考えたら、マスキングテープで線を作り、白のスプレーペンキで作れば、すごく簡単にできたんじゃないかと気づいた。

またいつか、やってみようかな。

恐ろしいことに、明日もこのネタです。

2009年12月01日

何処も同じ月なれど

渋谷の月と静岡伝馬町の月。

今日は長い一日だった!

さっき新幹線を降りて間もなく自宅だ。

同じ月を見ても、静岡の月は落ち着く、気がしないでもない。

ちなみに、どっちも109前であることに、今気づいた。

⇧

この一言で情緒も何もなくなったような気がする。(笑)

しかし、ここまで書いてしまうのが自分らしい気もしたので、あえて削らないことにする。

お堀のそば、城内中でイベントの御手伝い中。十時より。

お堀のそば、城内中でイベントの御手伝い中。十時より。