2010年05月11日

モノクロームの若冲

静岡県立美術館で、東京大学教授の佐藤康宏先生の講演『若冲における墨と色』を聞いてきた。

会場は高齢の方が半分以上を占めていた印象。スライドショー形式なので公演中の会場は真っ暗になってしまうのだが、、、、かなりの方が寝落ちしていたことを、こっそり付け加えておく。佐藤先生も講演の中盤で自ら突っ込んでおられたが、ソフトな語り口でゆったりすすむ話を聴いていると、(眠りへ誘う)パトラッシュが大挙しておしよせてくるのを止めようがなかった。

さて、そうはいっても実際に若冲を見るにあたっては役に立ったり、楽しい話も沢山出てきたので、今日は(私の理解の範囲なので、かなり恣意的であることを覚悟いただいて)講演のあらましをご報告する。

佐藤先生は、まず若冲の水墨画を、

「もし、若冲が水墨画の作品しか残していなかったとしても、一定の評価は得ているだろう。しかし、水墨画だけでは今ほど高名になっていたとは思えない」

と、水墨画家としての若冲をばっさり。

そのうえで、若冲の水墨画を3つの時代に分けて、その発展を追っていくというのがストーリー。

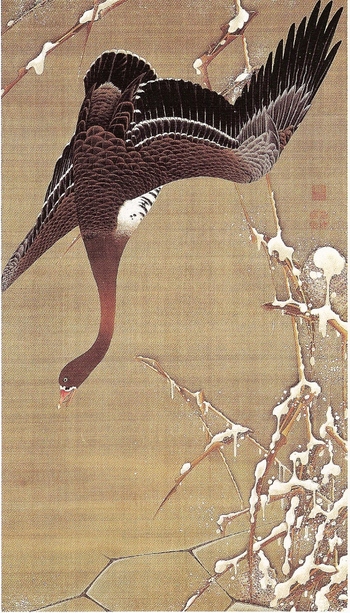

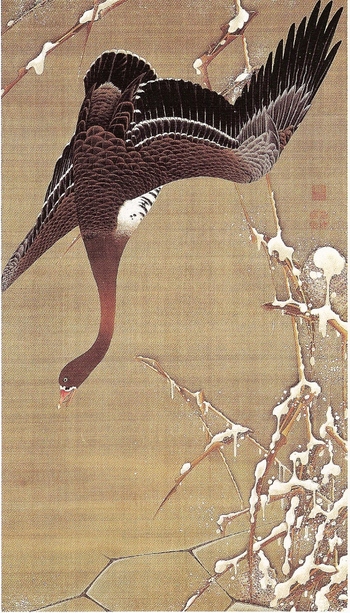

(1)初期作品と「動植綵絵」のころ~墨と色との交錯と乖離~

若冲は、墨絵と着色画を交換可能のものとして書いていたのではないか、という仮説の提示。

↑

ここの説明が、わかるようでよく理解できなかった。次の(2)との関係から推察すると、若冲の墨絵はまだ濃淡を使って空間表現をする域に達していず、フラットな色彩絵画から色を抜いただけの段階だ、という話だったのか。それとも、水墨と色彩が彼の中ではまだ分裂していて、でも統合しようという意思は感じられる、という話だったのか。

(追記)

後日考えたこと。墨と絵の具は、価格も使い勝手も製作期間も全く異なるわけで、そういう、当時全く別物だと考えられていた画材をつかって同じモチーフ・同じ意匠(デザイン)の作品展開をした、ということが珍しいということなのだろうか。

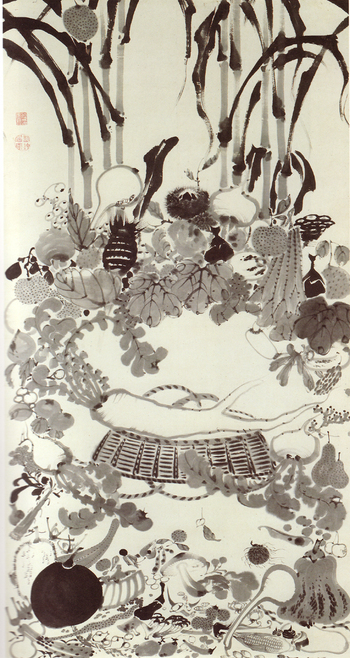

(2)水墨略画と「乗興舟」~灰色の質感と光

中期に至ると、若冲は墨の濃淡を用い、光や空間の表現を始める。

↑

個人的にもっとも興味深かったのがここのところだった。日本画の顔料は石を粉にしたものを塗るので、色の濃淡の表現ができない(しにくい)画財である。一方、墨は濃度を変えれば無段階でグラデーションが描ける。そのため、墨を使えば、質感や空間が表現できる。長谷川等伯の『松林図』などはその典型。

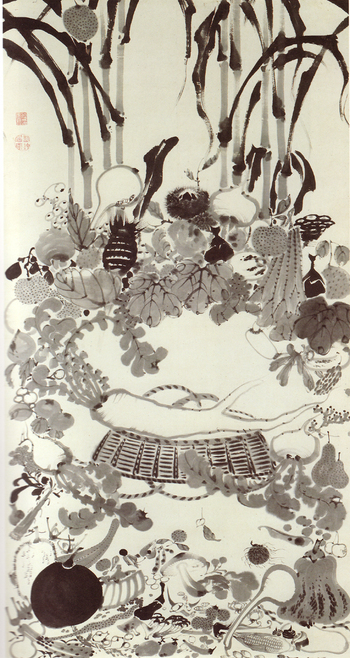

若冲も、墨を使う技法で野菜の質感を微細に描き分けたり(果そ涅槃図)、、、、

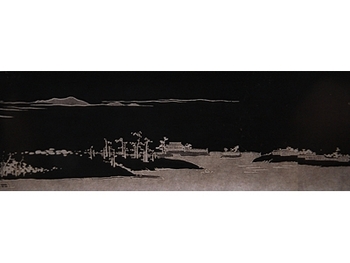

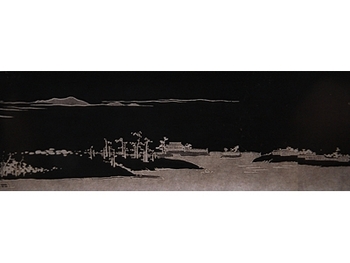

日が沈む様や、遠くの景色が煙る様を描いたり(「乗興舟」)することができる。

この指摘は目からうろこだった。当時の画家たちは、質感と色を両方描ける画材を持たず、結果、質感か色かを二者択一することしかできなかったのだ。このへん、水彩絵の具なんかを子供の頃から使ってきた現代人にとっては、なかなか想像のつかなかった部分だろう。

ただし、たとえば涅槃図についてのお話でも、質感についての解説よりは、この図が涅槃図のパロディなのか、シリアスなのかというところに話が行ってしまい、様々な野菜を質感で書き分けるという本筋の話がなかったように思う。本当は、そういう技法の面白さについての解説を期待していたのだが。

そして、後半例に出てきた乗興舟も、実は木版画の一種であり、水墨画のグラデーションと並べて論じるにはちょっと無理がある。また、制作には当然職人もかんでいるわけで、必ずしも若冲が作り上げた灰色の質感とはいえないところがある。

ここも、絵に話が引っ張られて分かりにくいところだった。

(3)仙人掌群鶏図

後期には、水墨の濃淡を活かす画法と、色彩が融合してくる。

↑

ここの論趣がいちばん取りづらかった。

佐藤先生は、金地を背景にした色彩画の代表として「仙人掌群鶏図」をとりあげ、室町に始まった金地に絵を描く系譜の最後の傑作、と佐藤先生は評価される。

水墨と色彩の融合の一例として、鶏の尻尾の部分は筆の勢いを見せる「水墨画的な」描写が取り込まれている、と指摘されていた。

余談として、雄雌の鶏が並んでいる構図なので、若冲の絵としてはほぼ初めて「家庭を描いたもの」「ユーモラス」な鶏の絵であることを指摘された。

こうした断片的な話はそれぞれ面白いのだけれど、それを若冲の3つの段階、というストーリーの(3)としてどう位置づけたらいいのか、このあたりはまだまだ私の腑に落ちていないところである。

(4)付論 「工房作」について

最後に、付論として、若冲自身ではなく、若冲工房による作品も多数あることを示唆。今回の県美の展示の中にもいくつか工房作がある、と断定的に、そしてかなり個別に指摘されていたが、まあ、これはオマケの話。このあたり、沢山の若冲を見続けてきた先生ならではの断言っぷりであった。学芸員の方もちょっと焦ってたのではないか。

(後記)

そういえば、冒頭の、若冲は水墨画家としては超一流ではない、という指摘も、展覧会の根幹にかかわるので、学芸員さんは焦ったかもしれないな。

全体に、わかんなきゃわかんないでいいよ、だってそうなんだから、だって数を見なきゃわかんないんだから、というような、説明不足が多かったように思う。

その背景には沢山の絵を見てきた裏づけが垣間見えるので、乱暴に思い込みを言い張っているようには感じず、きっと突き詰めて聴けば深い話なんだろうな、とは思う。でも、もっと論拠や理屈を知りたいと思った。その先にいけず、大事なところがまだ腑に落ちていない。その点がとても残念な講演会だった。

さて、今日のオマケ。

キューティクル(科学博物館のHPが開きます)

私が若冲の龍を見て、なぜキューティクルを連想したかは、展覧会を見た人のお楽しみ。

会場は高齢の方が半分以上を占めていた印象。スライドショー形式なので公演中の会場は真っ暗になってしまうのだが、、、、かなりの方が寝落ちしていたことを、こっそり付け加えておく。佐藤先生も講演の中盤で自ら突っ込んでおられたが、ソフトな語り口でゆったりすすむ話を聴いていると、(眠りへ誘う)パトラッシュが大挙しておしよせてくるのを止めようがなかった。

さて、そうはいっても実際に若冲を見るにあたっては役に立ったり、楽しい話も沢山出てきたので、今日は(私の理解の範囲なので、かなり恣意的であることを覚悟いただいて)講演のあらましをご報告する。

佐藤先生は、まず若冲の水墨画を、

「もし、若冲が水墨画の作品しか残していなかったとしても、一定の評価は得ているだろう。しかし、水墨画だけでは今ほど高名になっていたとは思えない」

と、水墨画家としての若冲をばっさり。

そのうえで、若冲の水墨画を3つの時代に分けて、その発展を追っていくというのがストーリー。

(1)初期作品と「動植綵絵」のころ~墨と色との交錯と乖離~

若冲は、墨絵と着色画を交換可能のものとして書いていたのではないか、という仮説の提示。

↑

ここの説明が、わかるようでよく理解できなかった。次の(2)との関係から推察すると、若冲の墨絵はまだ濃淡を使って空間表現をする域に達していず、フラットな色彩絵画から色を抜いただけの段階だ、という話だったのか。それとも、水墨と色彩が彼の中ではまだ分裂していて、でも統合しようという意思は感じられる、という話だったのか。

(追記)

後日考えたこと。墨と絵の具は、価格も使い勝手も製作期間も全く異なるわけで、そういう、当時全く別物だと考えられていた画材をつかって同じモチーフ・同じ意匠(デザイン)の作品展開をした、ということが珍しいということなのだろうか。

(2)水墨略画と「乗興舟」~灰色の質感と光

中期に至ると、若冲は墨の濃淡を用い、光や空間の表現を始める。

↑

個人的にもっとも興味深かったのがここのところだった。日本画の顔料は石を粉にしたものを塗るので、色の濃淡の表現ができない(しにくい)画財である。一方、墨は濃度を変えれば無段階でグラデーションが描ける。そのため、墨を使えば、質感や空間が表現できる。長谷川等伯の『松林図』などはその典型。

若冲も、墨を使う技法で野菜の質感を微細に描き分けたり(果そ涅槃図)、、、、

日が沈む様や、遠くの景色が煙る様を描いたり(「乗興舟」)することができる。

この指摘は目からうろこだった。当時の画家たちは、質感と色を両方描ける画材を持たず、結果、質感か色かを二者択一することしかできなかったのだ。このへん、水彩絵の具なんかを子供の頃から使ってきた現代人にとっては、なかなか想像のつかなかった部分だろう。

ただし、たとえば涅槃図についてのお話でも、質感についての解説よりは、この図が涅槃図のパロディなのか、シリアスなのかというところに話が行ってしまい、様々な野菜を質感で書き分けるという本筋の話がなかったように思う。本当は、そういう技法の面白さについての解説を期待していたのだが。

そして、後半例に出てきた乗興舟も、実は木版画の一種であり、水墨画のグラデーションと並べて論じるにはちょっと無理がある。また、制作には当然職人もかんでいるわけで、必ずしも若冲が作り上げた灰色の質感とはいえないところがある。

ここも、絵に話が引っ張られて分かりにくいところだった。

(3)仙人掌群鶏図

後期には、水墨の濃淡を活かす画法と、色彩が融合してくる。

↑

ここの論趣がいちばん取りづらかった。

佐藤先生は、金地を背景にした色彩画の代表として「仙人掌群鶏図」をとりあげ、室町に始まった金地に絵を描く系譜の最後の傑作、と佐藤先生は評価される。

水墨と色彩の融合の一例として、鶏の尻尾の部分は筆の勢いを見せる「水墨画的な」描写が取り込まれている、と指摘されていた。

余談として、雄雌の鶏が並んでいる構図なので、若冲の絵としてはほぼ初めて「家庭を描いたもの」「ユーモラス」な鶏の絵であることを指摘された。

こうした断片的な話はそれぞれ面白いのだけれど、それを若冲の3つの段階、というストーリーの(3)としてどう位置づけたらいいのか、このあたりはまだまだ私の腑に落ちていないところである。

(4)付論 「工房作」について

最後に、付論として、若冲自身ではなく、若冲工房による作品も多数あることを示唆。今回の県美の展示の中にもいくつか工房作がある、と断定的に、そしてかなり個別に指摘されていたが、まあ、これはオマケの話。このあたり、沢山の若冲を見続けてきた先生ならではの断言っぷりであった。学芸員の方もちょっと焦ってたのではないか。

(後記)

そういえば、冒頭の、若冲は水墨画家としては超一流ではない、という指摘も、展覧会の根幹にかかわるので、学芸員さんは焦ったかもしれないな。

全体に、わかんなきゃわかんないでいいよ、だってそうなんだから、だって数を見なきゃわかんないんだから、というような、説明不足が多かったように思う。

その背景には沢山の絵を見てきた裏づけが垣間見えるので、乱暴に思い込みを言い張っているようには感じず、きっと突き詰めて聴けば深い話なんだろうな、とは思う。でも、もっと論拠や理屈を知りたいと思った。その先にいけず、大事なところがまだ腑に落ちていない。その点がとても残念な講演会だった。

さて、今日のオマケ。

キューティクル(科学博物館のHPが開きます)

私が若冲の龍を見て、なぜキューティクルを連想したかは、展覧会を見た人のお楽しみ。