2011年01月19日

あたまのなかの地図(宮沢章夫講演会1)

先日は、掛川市に宮沢章夫さんの講演を聞きに行ってきた。宮沢さんは、演出家、小説家、評論家など様々な顔を持っているけど、私がいちばん好きなのは『牛への道』などに代表される脱力エッセイだったりもする。

宮沢さんは掛川出身だけど、ふるさとを離れてずっと東京で創作活動を続けてきた人だ。彼がふるさとで、いったいどんな話をするのか、楽しみに掛川に向かった。

(宮沢さんは、80年代から脚本・演出家として竹中直人らと演劇を作ってきた。これがまた、寸止めの笑いというか、決して大爆笑に至らないその寸前で踏みとどまりながら、笑いが延々と続くという独特のタッチを持っていた。現在も、あいかわらず演劇の世界で活躍する一方で、小説を書いたり『東京大学「80年代地下文化論」講義』などの文化評論も手がけるという活躍をしている人だ。)

宮沢さんはなんとはなしに想像していた通り小柄で、でもすごく存在感がある人だった。そして、想像したよりもずっと、言葉が熱い人だった。

しかし、まず驚かされたのは、宮沢さんがスーツを着ていたことだ。あの宮沢さんが、スーツだよ。

講演では、のっけから宮沢さんが生まれたみどり町の古い映像が流された。カラーで、ひたすらまちをゆっくりとドリーバックしたりパンしたりして淡々と映していく。人の服装や車は明らかに古いけど、町並み自体は今あってもおかしくない。しかし、この町なみはもう今は残っていないのだという。私の周りで講演を聞いている人は、当然掛川の人が多く、しかも宮沢さんの同世代の人も多かったので、その映像に激しく反応して、(音としては静かなんだけど)ざわめくのを感じた。

宮沢さんの、「ここは・・屋さんだった」なんて話を聞いたり、少年時代に野球をした裁判所の庭の映像に、「この壁を越えたらホームランで、この木が3塁ベースだった」なんて話を聞いていたりすると、なんだかすごく不思議な感じにおそわれた。

同じ映像を見ているのに、自分にとっては初めて見る景色が、この会場の多くの人たちにとってはかけがえのないほど懐かしい何かだ、という驚き。

話は、宮沢さんの戯曲『ヒネミ』になる。

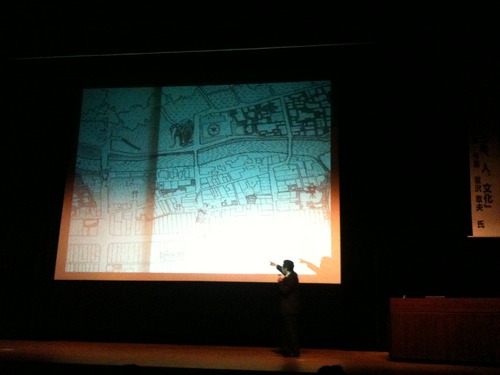

この戯曲は、消えてしまった日根水という町の地図を記憶を頼りに書く人々の物語なのだが、この小説の挿絵として使われている地図は、掛川のみどり町をイメージしながら作ったものだという。実際に、周りにいる掛川の人たちは、「これが・・神社で、こっちは本当はお城」などという宮沢さんの解説に深くうなづいていた。

よく見ると、村上春樹の小説『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』の本の挿絵の、「世界の終わり」という町の地図にもすごく似ている。あの地図も、町の中を川が流れていた。

ああ、書きたいことの半分もかけていないのだが、今日はこれで時間切れになってしまった。改めて「講演2」も書かなくちゃ。

でも、久しぶりにIPhoneではなくてキーボードを使ってブログを書くと、いいなあ。次回も、なるだけキーボードを使うとしよう。

宮沢さんは掛川出身だけど、ふるさとを離れてずっと東京で創作活動を続けてきた人だ。彼がふるさとで、いったいどんな話をするのか、楽しみに掛川に向かった。

(宮沢さんは、80年代から脚本・演出家として竹中直人らと演劇を作ってきた。これがまた、寸止めの笑いというか、決して大爆笑に至らないその寸前で踏みとどまりながら、笑いが延々と続くという独特のタッチを持っていた。現在も、あいかわらず演劇の世界で活躍する一方で、小説を書いたり『東京大学「80年代地下文化論」講義』などの文化評論も手がけるという活躍をしている人だ。)

宮沢さんはなんとはなしに想像していた通り小柄で、でもすごく存在感がある人だった。そして、想像したよりもずっと、言葉が熱い人だった。

しかし、まず驚かされたのは、宮沢さんがスーツを着ていたことだ。あの宮沢さんが、スーツだよ。

講演では、のっけから宮沢さんが生まれたみどり町の古い映像が流された。カラーで、ひたすらまちをゆっくりとドリーバックしたりパンしたりして淡々と映していく。人の服装や車は明らかに古いけど、町並み自体は今あってもおかしくない。しかし、この町なみはもう今は残っていないのだという。私の周りで講演を聞いている人は、当然掛川の人が多く、しかも宮沢さんの同世代の人も多かったので、その映像に激しく反応して、(音としては静かなんだけど)ざわめくのを感じた。

宮沢さんの、「ここは・・屋さんだった」なんて話を聞いたり、少年時代に野球をした裁判所の庭の映像に、「この壁を越えたらホームランで、この木が3塁ベースだった」なんて話を聞いていたりすると、なんだかすごく不思議な感じにおそわれた。

同じ映像を見ているのに、自分にとっては初めて見る景色が、この会場の多くの人たちにとってはかけがえのないほど懐かしい何かだ、という驚き。

話は、宮沢さんの戯曲『ヒネミ』になる。

この戯曲は、消えてしまった日根水という町の地図を記憶を頼りに書く人々の物語なのだが、この小説の挿絵として使われている地図は、掛川のみどり町をイメージしながら作ったものだという。実際に、周りにいる掛川の人たちは、「これが・・神社で、こっちは本当はお城」などという宮沢さんの解説に深くうなづいていた。

よく見ると、村上春樹の小説『世界の終わりとハードボイルドワンダーランド』の本の挿絵の、「世界の終わり」という町の地図にもすごく似ている。あの地図も、町の中を川が流れていた。

ああ、書きたいことの半分もかけていないのだが、今日はこれで時間切れになってしまった。改めて「講演2」も書かなくちゃ。

でも、久しぶりにIPhoneではなくてキーボードを使ってブログを書くと、いいなあ。次回も、なるだけキーボードを使うとしよう。